GASR(kakenhi)

KAKEN(2024~2027)

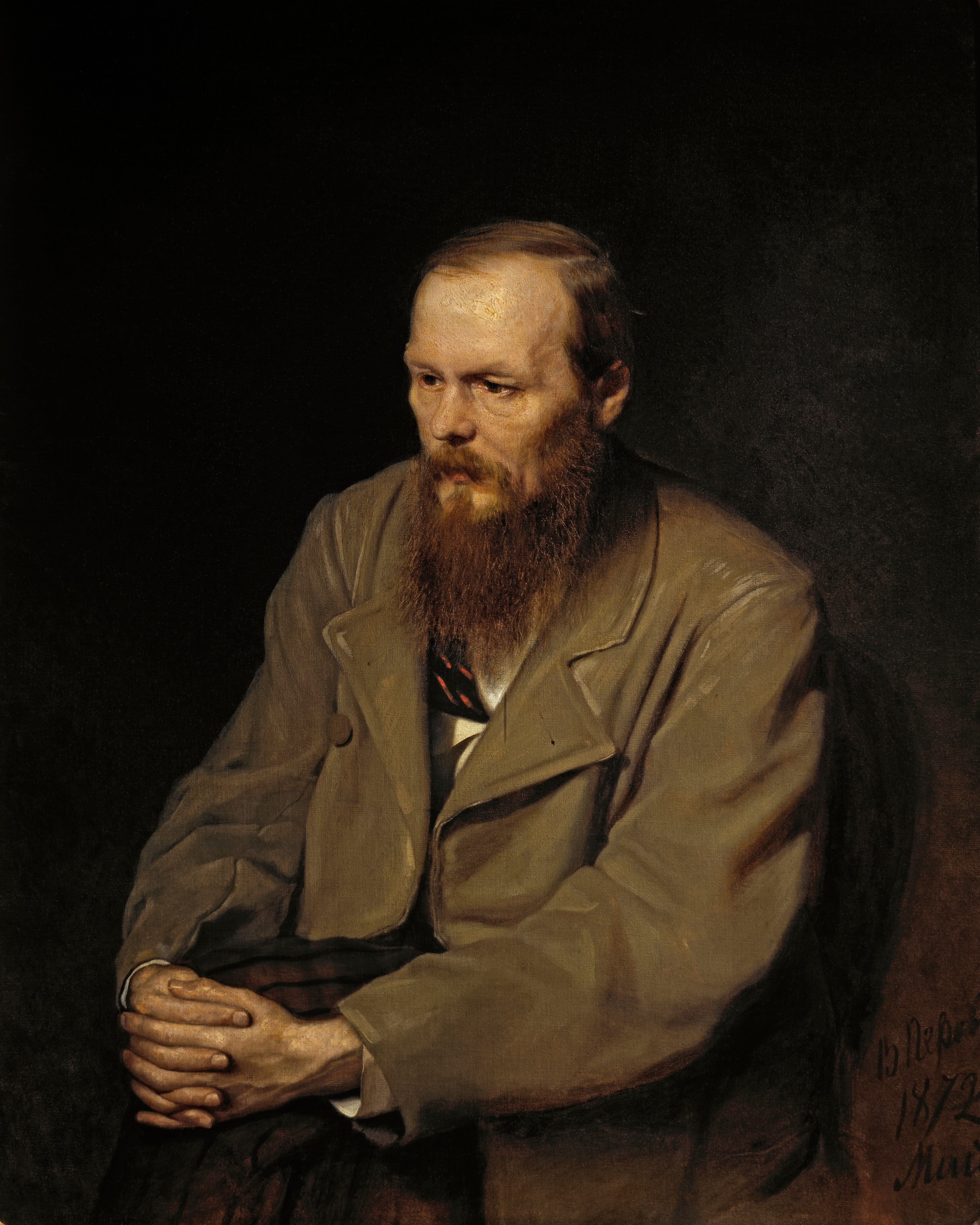

「境界線の想像力:ドストエフスキー文学の世界性とその表象化をめぐる超域的研究」

◇第1部門「ドストエフスキー文学における〈境界線〉の想像力」(基礎研究)

第1チーム「ドストエフスキーの歴史観と宗教観に見る〈境界線〉」の解明

ドストエフスキーは、晩年、右傾化を深めていくが、19世紀にロシアが経験したクリミヤ戦争と露土戦争に対してどのような態度をとり、「信仰」と「国境」の問題をどうとらえていたか、また、度重なるヨーロッパ旅行(すなわち「越境」)を通して、ドストエフスキーがヨーロッパの「崩壊」をどのようにとらえ、その認識は、自らのロシア・メシアニズムおよび反ユダヤ主義の誕生にどのような役割を果たしたか、また、ロシアの宗教文化やセクト(鞭身派、去勢派等)に見られる「境界線」の意識について明らかにする。

□分担:亀山郁夫、越野剛、齋須直人 協力:P・Fokin(Dostoevsky museum, Moscow)

第2チーム「ドストエフスキー文学における〈境界線〉の多層性の解明」

ドストエフスキー後期の作品群を中心として、<境界線>にかかわるモチーフを抽出し、それらを次の5つのカテゴリーに分類した上で、彼の文学のもつ構造的特性および普遍的特性(世界性)を明らかにする。

1 歴史(知識人/ナロード、貴族/農奴)

2 倫理(善/悪、美/醜、偶然/必然)

3 身体(健康/病、ジェンダーすなわち男性/女性)

4 精神(成人/未成人、意識/無意識、真実/嘘、本心/擬態)

5 ナラトロジー(事実/フィクション、現実/謎ないし秘密)

一例をして『未成年』の例を挙げておく。当初『混沌(Беспорядок)』のタイトルが予定されていた『未成年(Подросток)』(1876)だが、ドストエフスキーがこの作品で提示した「境界線」のヴィジョンは、広く社会全体の液状化という問題を浮き彫りにし(「崩壊――それこそこの小説の明白な思想だ」)、歴史のアスペクトにおいては、アンドレイ・ヴェルシーロフとマカール・ドルゴルーキーの思想的対立を明らかにし、身体・精神のアスペクトにおいては、トリシャートフやタチヤーナ・パーヴロヴナらが意識する自らのジェンダー性の問題を喚起し、ナラトロジーのレベルでは、アルカージー・ドルゴルーキーにおける未成年と成年の境界線の問題、貴賤結婚による出自が意識から生まれる階級的アイデンティティの揺らぎといった問題を浮かび上がらせた。また、同じくナラトロジーのレベルでは、ヴェルシーロフとアフマーコワの関係性の実態については、わざと曖昧化し、現実と非現実の間の垣根を壊す「秘密の詩学」がさかんに導入されている。

□分担:亀山郁夫(『カラマーゾフの兄弟』『賭博者』)、望月哲男(『未成年』『死の家の記録』)、番場俊(『悪霊』『地下室の手記』)、越野剛(『白痴』)、齋須直人(『罪と罰』)

◇第2部門「ドストエフスキー文学の世界性とその表象化」(応用研究)

ドストエフスキーにおける「境界線」の喪失というモチーフとイメージが、世界諸地域(具体的に下記の6地域)の文学者・芸術家の想像力をどう刺激し、どのようなリメイク、アダプテーションを実現させ、そのような問題性を提起したかを明らかにする。

【1 研究目的、研究方法など】

第1チーム:ロシア・ユーラシア地域:□

□分担:望月哲男、亀山郁夫、齋須直人(ロシア)、越野剛、高橋健一郎(ベラルーシ、ウクライナ)

□実例:ボゴモーロフ『カラマーゾフたち』(2013)ほか。

第2チーム:EU地域:

□分担:甲斐清高(イギリス)、白井史人(ドイツ)、亀山郁夫(フランス)

□実例:ブレッソン『白夜』(1971)、ベルトルッチ『ベルトルッチの分身』(1968)他。

第3チーム:南北アメリカ地域:

□分担:梅垣昌子(北アメリカ)、野谷文昭(南アメリカ)

□実例:シオドマク『大いなる罪びと』(1949)、ヒッチコック『見知らぬ乗客』(1951)

第4チーム:東アジア地域:

□分担:藤井省三(中国)、エリス俊子(日本)、越野剛(韓国)

□実例:手塚治虫『罪と罰』(1953)、宮崎駿『風の谷のナウシカ』(1984)

第5チーム:南・西アジア:

□分担:齋須直人(トルコ)、越野剛(イラン)

(2)本研究の目的を達成するためのサポート体制

研究の一例として、ロシア地域では、2013年にモスクワ芸術座で上演されたボゴモーロフ『カラマーゾフたち』におけるリメイクの問題、アメリカ地域では、シオドマク『大いなる罪びと』(1949)におけるアダプテーションを取り上げる。なお、第1部門、第2部門ともに、各チームのメンバーは、それぞれのテーマに沿った研究の進捗度について相互理解を図る。手薄な領域については、随時、研究協力者の協力を得る。現在予定しているのは、伊藤達也(名古屋外国語大学、フランス文学)、木内尭(名古屋外国語大学、フランス文学)、加藤誠(精神科医、桜が丘メンタルクリニック)、池田嘉郎(東京大学、歴史学)の4名である。また、国際ドストエフスキー学会のメンバー(P・Fokin、C・Apollonio)ら国際ドストエフスキー学会所属の研究者とも随時研究協力の体制を構築し、世界諸地域におけるドストエフスキー文学のリメイク、アダプテーションに関する個別具体的な情報を幅広く獲得する。なお、本研究の成果発表は、当面、上記した2026年夏にブエノスアイレス(アルゼンチン)での第19回国際ドストエフスキー学会を目標としている。

(2020-2023)「危機と再生のヴィジョン:ドストエフスキー文学の世界性をめぐる超域研究」

課題:ドストエフスキーの19世紀ロシア」

◇第1チーム:歴史の危機

分担:亀山郁夫、齋須直人

協力:L・サラスキナ(ロシア)

◇第2チーム:「宗教の危機」

分担:越野剛、高橋健一郎

協力:P・フォーキン(ロシア)

◇第3チーム:「文学の危機」

分担:望月哲男、高橋知之

協力:S・アローエ(イタリア)

◇第4チーム:「人間の危機」

分担:番場俊、沼野充義

協力:D・マルティンセン(アメリカ)

危機と救済のヴィジョン:ドストエフスキー文学の世界性に関する超域的研究(応用)

課題:「ドストエフスキー文学の世界性」

◇第1チーム:スラブユーラシア地域

ロシア・ウクライナ他:番場俊、齋須直人(協)、古川哲(協力)

ポーランド・チェコ他:沼野充義、高橋健一郎

◇第2チーム:ヨーロッパ地域

イギリス:甲斐清高

ドイツ:白井史人

フランス他:林良児、亀山郁夫

◇第3チーム:アメリカ地域

アメリカ:梅垣昌子

メキシコ:野谷文昭

アルゼンチン:野谷文昭

◇第4チーム:東アジア地域

中国他:藤井省三

日本:高橋知之、泊野竜一(協)

◇第5チーム:南・西アジア地域

インド:越野剛

トルコ他・沼野充義

1「歴史の危機」:「ドストエフスキーとテロリズムの関係性」

ドストエフスキーは、晩年、保守化への傾斜を深めていったが、「人民の意志」党による相次ぐテロリズムの現実に対して、どのような態度をとり、革命勢力とどう対応していったのか。とくに最後の一年の作家の行動をロシア社会の危機との関係性から照射する。

2「宗教の危機」:「ドストエフスキーのロシア正教および異端派との関係性」

ドストエフスキーの土壌主義とは何か。そのヴィジョンとロシア正教との関係はどのようなものか、また、分離派、異端派に対する彼の関心の実態とはどのようなものであったのかについて考察し、農奴解放後のロシアに生じた宗教の危機に対する作家の認識とそれに対する解決策を明らかにする。

3「文学の危機」:「ドストエフスキーとトルストイ他の文学に現れた危機意識」

レフ・トルストイ、ツルゲーネフらを中心とする同時代の文学と比較検討しながら、時代全体の危機的状況をめぐるドストエフスキーと他の作家の認識の違い、また小説作法上の違いを明らかにする。とくにトルストイとの関係を重視する。

4「人間の危機」:「ドストエフスキー文学に描かれた人間の危機と救済のヴィジョン」

ドストエフスキーの諸作品において人間の精神的危機(欝、ヒステリー、自閉、サド・マゾヒズム)と回復(レジエンス)の過程はどのように描かれているのか、また、作家は、どのような文学的なテーマへと変容させたかを考察する。

第2部門「世界諸地域におけるドストエフスキー表象」

1 スラブユーラシア地域(ロシア、ウクライナ、チェコ、ポーランド)

映画、音楽ともにもっとも豊かにドストエフスキー文学の創造的リメイクな行われた地域であり、その変容の歴史と、とりわけ現代におけるリメイクそのものの特質を考察する。音楽では、プロコフィエフ、ヤナーチェクに注目する。

2 ヨーロッパ地域(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア)

無声映画時代から現代にいたるまでのヨーロッパ地域における創造的リメイクの変容の歴史を考察する。ドイツでは無声映画(『罪と罰』『賭博者』)に注目し、フランス、イタリア他の地域では、戦後間もない時期の黄金時代に焦点を当てる。

3 アメリカ地域(アメリカ、カナダ)

アメリカでは、アルフレッド・ヒッチコックを中心に研究する(『見知らぬ乗客』他)。随時、新たな情報発掘につとめる。

4 ラテンアメリカ地域(メキシコ、ブラジル、アルゼンチン)

アルゼンチンを中心にラテンアメリカにおけるドストエフスキー表象の試みを発掘する。具体的には、

5 東アジア地域(日本、韓国、中国、台湾、フィリピン)

日本では、黒澤明を中心に、テレビ連続ドラマにも注目して考察の対象とする。近年、東アジア、フィリピン(ラブ・ディアス『北(ノルテ)―歴史の終わり』)等でドストエフスキーの映画化が始められており、それぞれの地域におけるドストエフスキー表象の特質と東アジア内でのテーマ設定の相違などを考察する。

6 南・西アジア地域(インド、イラン、トルコ、エジプト)

インドは、ドストエフスキー映画の宝庫であり、とくに「白夜」は、過去に5種類の映画が製作され、1992年には『白痴』の映画化が行われている。本チームは、南・西アジア地域の映像の発掘と紹介に努める。

第1年目は、各地域の情報収集を行い、2年目には、各研究分担者の関心を重視しつつ、個別の作家、映像作家、演出家に限定し、研究発表を行う。最終的に、「世界のドストエフスキー表象」と題するデータベースを構築する。そのデータベースには、主として、映画、演劇のジャンルにおけるドストエフスキーの創造的リメイク、ドストエフスキーによる影響の痕跡を残す作品に関する情報を網羅する予定である。なお、とくに第1部門「ドストエフスキーと19世紀ロシア社会」においては、それぞれのチームに、世界を代表するドストエフスキー研究者4名(L.Saraskina, D.Martinsen, S. Aloe, P.Fokin)を協力者として配置し、指導、アドバイスをお願いする予定である。

方法的観点・研究部門・分担研究者

-

4つの方法的観点

第1部門:「現代史の諸相に見る《災厄》とドストエフスキー文学の受容」(歴史的観点)

第2部門:「《終末》論の起源とロシア精神」(宗教的観点)

第3部門:「小説の《危機》と文学の可能性」(批評的観点)

第4部門:「《悲劇》の観点から見るドストエフスキー文学と表象文化への展開」(創作的観点)

-

研究代表者・分担研究者・部門構成

研究代表者:亀山郁夫(名古屋外国語大学)

◇第1チーム:「災厄」(歴史的観点)

分担:亀山郁夫(責任)、越野剛、望月哲男、林良児、野谷文昭、梅垣昌子、甲斐清高

協力:L・サラスキナ、D・マルチンセンほか

◇第2チーム:「終末」(宗教的観点)

分担:望月哲男(責任)、亀山郁夫

協力:V・カントール(要請中)

◇第3チーム:「危機」(批評的観点)

分担:番場俊(責任)、諌早勇一

協力:D・マルチンセン

◇第4チーム:「悲劇」(創作的観点)

分担:越野剛(責任)、諫早勇一、林良児、梅垣昌子、甲斐清高、野谷文昭、亀山郁夫

◆協力:P・フォーキン(要請中)

-

研究代表者・研究分担者

¶ 研究代表者:

亀山郁夫(名古屋外国語大学学長:ロシア語圏文学文化)

¶ 研究分担者:

望月哲男(北海道大学名誉教授:ロシア語圏文学文化)

番場 俊(新潟大学教授:ロシア語圏文学文化)

越野 剛(北海道大学准教授:ロシア語・ベラルーシ語圏文学文化)

諫早勇一(名古屋外国語大学教授:ロシア語圏文学文化)

野谷文昭(名古屋外国語大学教授:スペイン語圏文学文化)

林 良児(名古屋外国語大学教授:フランス語圏文学文化)

梅垣昌子(名古屋外国語大学教授:英語圏・アメリカ文学文化)

甲斐清高(名古屋外国語大学准教授:英語圏・イギリス文学文化)

¶ 研究協力者:

沼野充義(東京大学教授:ロシア語・ポーランド語圏文学文化:日本語文学文化)