論文

ドストエフスキーの書斎(by I. Kameyama)

《書評論文》

コンスタンチン・バルシト『ドストエフスキーのデッサンとカリグラフィー イメージから言葉へ』

(ベルガモ、レンマ出版、2016年)

(Константин Баршт, Рисунки и каллиграфия Ф.М. Досто-

евского. От изображения к слову, Бергамо, Lemma Press, 2016)

番場 俊

(Константин Баршт, Рисунки и каллиграфия Ф.М. Достоевского. От изображения к слову, Бергамо, Lemma Press, 2016)

全集の頁をめくって活字を追っている私たちの眼の前に突然現れてきて驚かせたり、関連書籍のカバーや函のデザインに好んで使われたりする、ドストエフスキーの創作ノートの写真――精神異常すれすれの主人公たちが時と場所を選ばずにくだを巻き、叫んだり泣いたりに忙しいといったドストエフスキーの通俗的イメージからすれば仰天してしまうような、几帳面きわまりない習字のお手本のような筆跡や、なんだか間の抜けた愛嬌があって脱力してしまう人物の顔の絵――ドストエフスキーの愛好家であればとうの昔から馴染んでいた創作ノートのデッサンやカリグラフィー(習字)についての本格的な研究が、実はつい最近までほとんどなされていなかったというのはやはり驚きである。評者がはじめて眼にしたのは1996年か1997年、締切原稿で『白痴』論を書くために呻吟していたときだった。図書館で見つけたザハーロフ編『ドストエフスキー研究の新側面』(ペトロザヴォーツク、1994年)中の論文、コンスタンチン・バルシト「F.M.ドストエフスキーの「カリグラフィー」」である*1。バルシトの仕事との最初の出会いだが、その後しばらくして大学に就職し、「校費」なるものではじめて買った本のなかに、同じバルシトのモノグラフ『ドストエフスキーの手稿のデッサン』(ペテルブルク、1996年)*2があったのもよく覚えている。校費で買った、ということはゆくゆくは図書館の備品になるわけで、線を引いたり書き込みをしたりすることができない。私費で買って自分のものにしておくべきだった……と後悔したのが後の祭りで、その後、思い出すたびに探したのだが、国内の書店でも海外のWebサイトでも、この本が出回っているのを見たことがない。ドストエフスキーのデッサンやカリグラフィーについては、これが唯一の研究書だったということになるのだろう。これを買うような人はよっぽど物好きな専門の研究者で、だからなかなか手放さないのだろう……と、のんきにもそのくらいに思っていた。

そうではなかった。実際には、その後も精力的な研究が着々と続けられていたのである。評者の度肝を抜いたのが、2005年にヴォスクレセーニエ社から刊行された『ドストエフスキー18巻全集』第17巻だ*3。「デッサン Рисунки」と題されたこの巻は、デッサンやカリグラフィーが少しでも含まれる創作ノートのすべての頁を網羅するのみならず、ドストエフスキーがおしゃべりしているあいだに描いたいたずら書きにいたるまで、664点にもおよぶ写真で紹介するものだった。註を担当したのはやはりバルシトである。さあここからどんな成果が出てくるのかと期待したが、豪華本すぎて個人でも地方国立大学の予算でも買えず、北大の図書館を訪れたときにでも眺めるほかない垂涎の的にとどまった。

それからまた十余年、設立されたばかりの日本ドストエフスキー協会に送られてきたのが、今回紹介するコンスタンチン・バルシト『ドストエフスキーのデッサンとカリグラフィー イメージから言葉へ』である。書評用に送っていただいたのはロシア語版と英語版だったが、イタリア語版もあるらしい*4。一目見て、言葉を失う。電話帳よりもはるかに大きな、ずっしりと重いハードカバーで、これまでのどの版よりも美しく印刷されたドストエフスキーの創作ノートの写真は(なんと!)原寸大だという。これに似た近年の試みとしては、ドストエフスキーが所有していた福音書の全頁を原寸大カラー写真で再現し、B.N.チホミーロフの詳細な註をつけた二巻本(『ドストエフスキーの福音書』、モスクワ、2010年*5)があるが、本書は書物としての物質的な存在感でそれをはるかに凌ぐ。まさに圧倒的というほかはない。

内容について、著者のバルシトが語っているところを参照するなら*6、「私の以前の仕事をアップデートした豪華版(an update, deluxe edition of my earlier work)」ということになる。実際、本の構成や論の進め方などは、1996年のモノグラフや2005年の全集とよく似ていて、いずれも、工兵学校在籍時の製図経験あたりから話をはじめ、あちこちに散見されるベリンスキーやトゥルゲーネフといった著名人の似顔絵をエピソードをまじえながら紹介し、つづけて『罪と罰』や『白痴』といった作品ごとに創作ノートの絵とカリグラフィーを一つ一つ検討していくかたちになっている。よく見れば、2005年の全集版はもとより、1996年のモノグラフからほぼそのまま移した文章も散見されるから、「アップデート」という言い方は間違いではない。しかし、さすがに20年を優にこえる研究の集大成だから、記述の厚みはそうとう増しているし、以前の版とは異なる解釈も随所に散見される。以下、評者の眼についた一例だけ挙げておこう。

《図1》 論文末に掲示

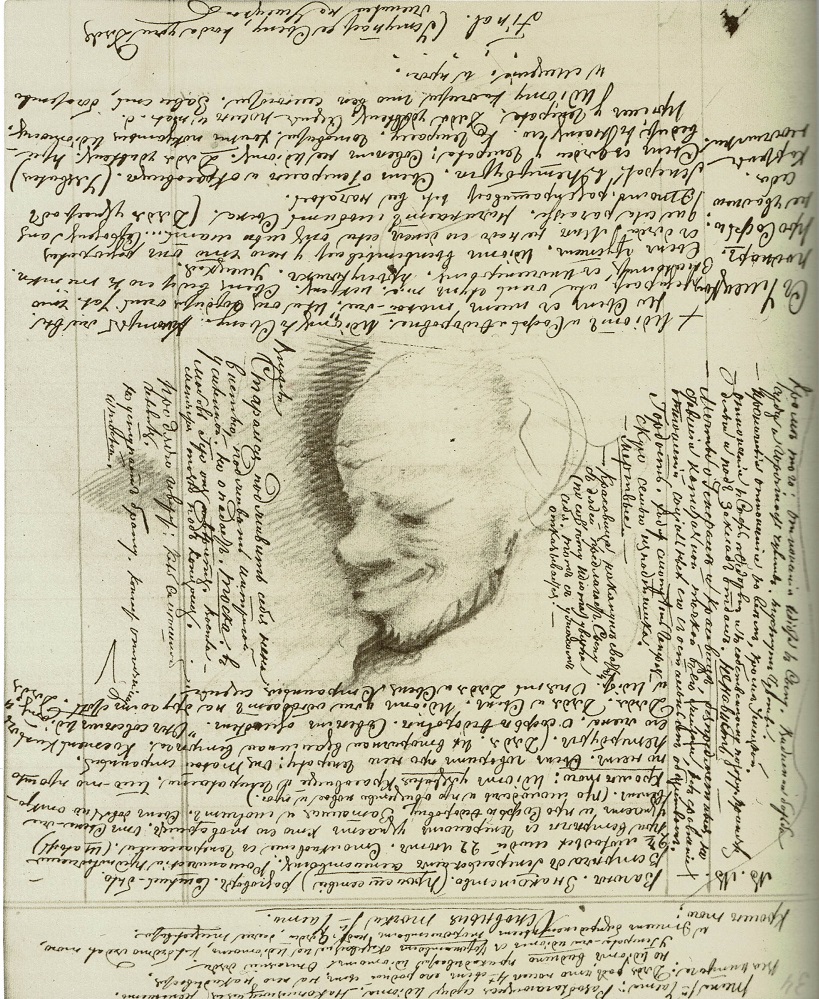

図1は『罪と罰』と『白痴』のプランが書かれた「創作ノート No. 3」と呼ばれるノートの34頁、『白痴』の最初期のプランを書き込んだものだ。アカデミー版全集でも図版として紹介され(第8巻、357頁)、いまではあちこちで見ることのできる有名な一葉だが、真中に描かれたこの人物が誰であり、そのまわりにごちゃごちゃと書き込まれたテクストはいったい何かというと、自信をもって答えられる人は少ない。アカデミー全集版、バルシトの1996年のモノグラフ、2005年の全集版、2016年のレンマ版を比較してみて分かるのは次のことだ。――まず、アカデミー全集版の写真はページの全体ではなく、縦長のノートの真ん中2分の1ほどをトリミングして横長にしたものだということ。写真の右下で逆さになっている「34」という数字はアンナ夫人が整理のために赤鉛筆で書き込んだものであり、つまりこの頁は顔の天地が逆になっているということだ(2005年の全集版ではそのまま逆さに掲載されている)。さらに絵とテクストの配置をよく見れば、「まず、絵が何も書いていない紙に描かれ、テクストはその後で(おそらく、絵を描き終わった直後に)書かれている」ことがわかる(『ドストエフスキーの手稿のデッサン』、107-108頁)。ドストエフスキーはまず顔の絵を描いてキャラクターを構想しようとしていたのであり、テクストはその後に現れているのである。ではそのテクストはというと、アカデミー版全集の第9巻、163-165頁に活字化されており、ノートでは6つのブロックに分かれて様々な向きから書き込まれている。その配置のでたらめさ加減を示すために、図2では、天地をノートの向きに直し、アカデミー版のテクストに従った番号をテクストのブロックに振ってみた。

《図2》論文末を参照

①の冒頭は「車室。知り合いになる」と書き出されているから、ムイシキンとロゴージンがペテルブルク―ワルシャワ間鉄道で出会う場面として、完成稿の冒頭に活かされた場面ということになる。では真ん中に描かれた人物はムイシキン公爵かというと、1996年のモノグラフでも2005年の全集版でも、バルシトは、これは『白痴』の最初期の構想に現れる主人公――強烈な情欲をもち、途方もなく傲慢な人物(アカデミー版全集第9巻、141頁)――ではあっても、完成稿で私たちが知っている「本当に美しい人間」ムイシキンではありえないという。最初期の《白痴》のキャラクターは完成稿ではむしろロゴージンに受け継がれたのであり、この絵にふさわしいのは完成稿のロゴージンの相貌描写だというのだ。当該箇所を最新の亀山郁夫訳で引用してみよう。「さほど上背のない、年のころ二十七歳くらいの青年で、縮れた髪はほとんど真っ黒といってもよく、グレーの目は。小さいながら火のような輝きを放っていた。鼻は横にひしゃげ、頬骨が張り、薄い唇は何やら厚かましい、人をあざけるような、悪意すら思わせる笑みをたえず浮かべていた。しかしその額は高く秀でて美しくかたちが整い、必ずしも品よく発達したとはいえない顔の下半分の欠点を埋め合わせていた」。

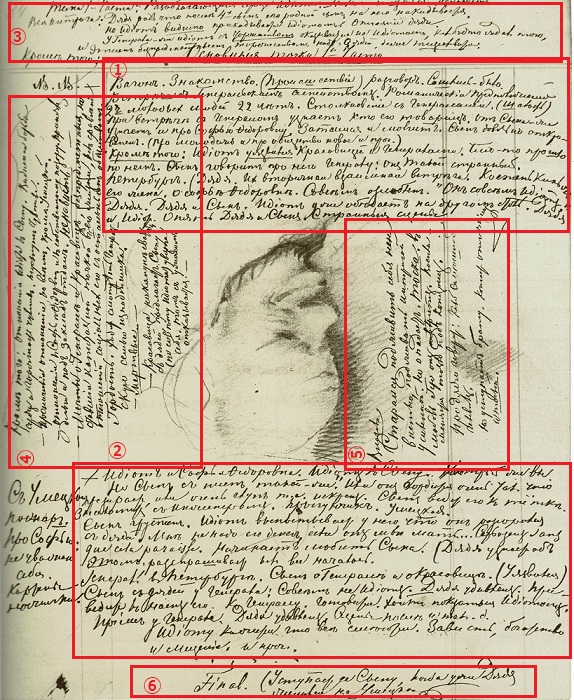

それでは、本書、2016年のレンマ版はどうか。結論はほぼ変わっていないが、微妙にそれを修正するような留保が加えられている。創作ノート34頁の顔の絵に先行し、34頁の顔と一つのシリーズをなすと考えられる5つの顔(創作ノート7、9、12、13頁)を検討したバルシトは、『白痴』の最初期のプランに取り組んでいたドストエフスキーが、主人公=「白痴」という規定と、主人公=「聖痴愚(ユロージヴイ)」という規定のあいだで揺れていた事実を考慮して、これが、当時予知者として有名だったモスクワのユロージヴイであり、1859年にドストエフスキー自身が訪問し、『ステパンチコヴォ村の住人』の冒頭や、『悪霊』第二部第五章「祭りの前」に登場するユロージヴイのモデルにもなったイワン・ヤーコヴレヴィチ・コレイシャ(1780-1861)の顔であった可能性を示唆するのである。バルシトは、自らの仮説を補強するために、コレイシャの肖像を当時刊行されていた聖者伝から転載さえしている(図3)(『ドストエフスキーのデッサンとカリグラフィー』、181頁)。ただちに賛同するかどうかは別として、まことに大胆な仮説である。ドストエフスキーの草稿研究が、いまだに未知の発見に満ちた刺激的な研究分野であることを、雄弁に物語る一例だといえよう。私たちはまだ草稿の絵の読み方を知らないのである。

《図3》論文末を参照

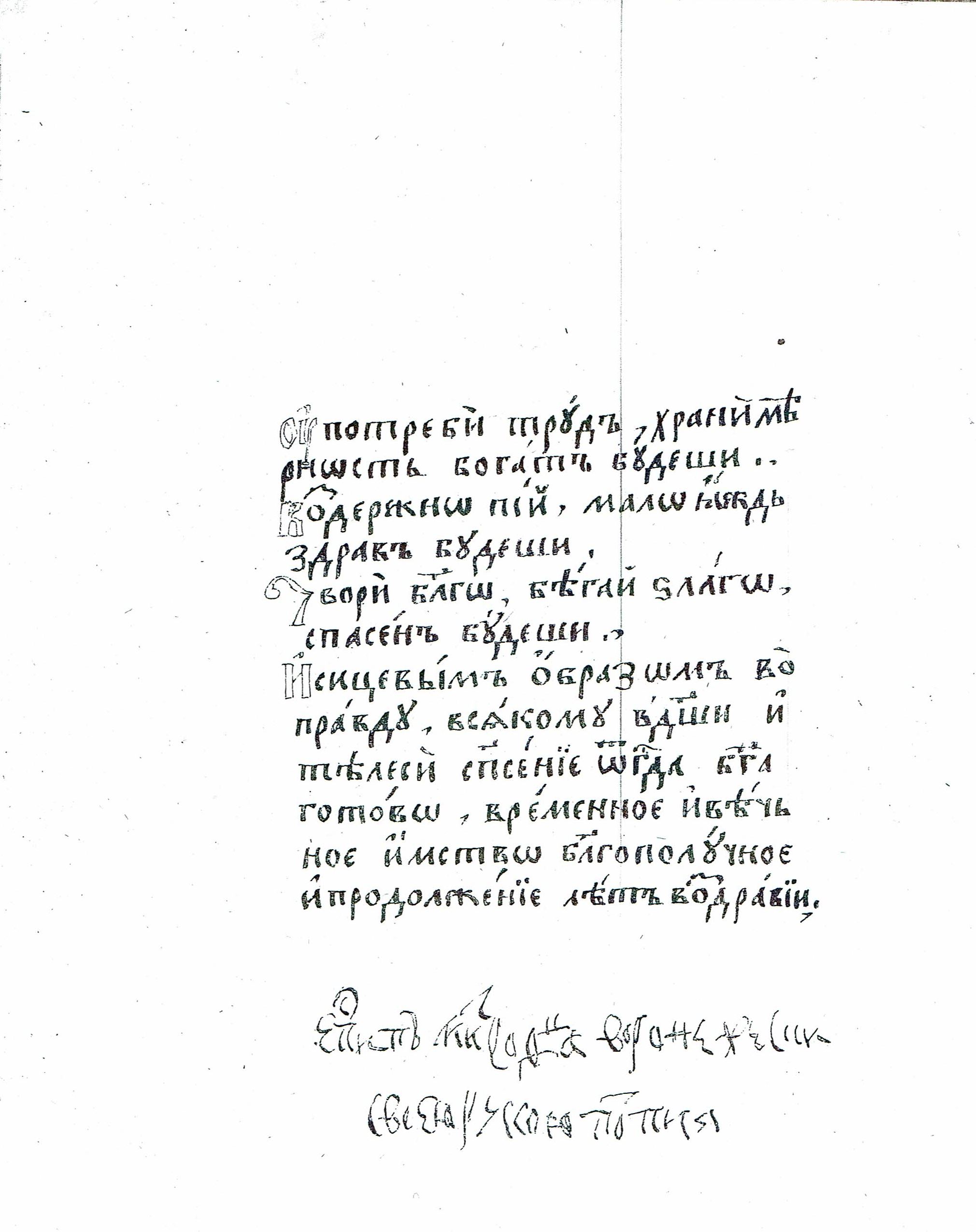

バルシトの研究が切り開いたもう一つの領域であるカリグラフィーについても触れておきたい。『白痴』の第一部第三章、エパンチン将軍とガーニャの前で、ムイシキンが自らの習字の腕前と蘊蓄を披露するところがある。きわめて理解しづらい箇所だ。――バルシトがすでに1996年のモノグラフで強調していたように、最初期の構想から最終稿まで変わらずに引き継がれた主人公の属性は、「白痴」という名前と「字がきれい」という二点だけであるにもかかわらず、ムイシキン=能筆家というキャラクター設定は、この後、ほとんど忘れ去られてしまうのだから。そこに「ポゴージンの本」なるものが登場する。やはり亀山訳で引用すると、「こうした、ロシアの昔の僧院長や大司教といった人たちは、みんなこんなじつにみごとな署名を残しているんです。しかも、ときとしてほんとうにすぐれたセンスと、苦心の跡が見られるんです! お宅に、せめてポゴージン版くらい置いてありませんか」。話題になっているのは、たったいまムイシキンが書いてみせた一行、《神の僕なる僧院長パフヌーチーみずから署名す》だ。

《図4》論文末を参照

この「ポゴージンの本」がどうやら曲者なのである。バルシトは、アカデミー版全集の註をはじめとする従来の見解を踏襲して、これは、モスクワ大学ロシア史講座の教授であったM・P・ポゴージンが、スラブ・ロシア古文書学の基礎資料として、9世紀から18世紀にいたる手稿の複製44枚を集めた『スラヴ・ロシア古代書体見本集』第1~2帖(1840-1841年*7 )の第2帖18であろうとしている(393頁、図4)。だが、これについては、G.N.クラピーヴィンによる強力な反論と、実に刺激的な謎ときが提起されているのである*8。

かいつまんで紹介しよう。彼は、精力的な文献調査をもとに、「ポゴージン」と「パフヌーチー」という二つの固有名に関する従来の注釈に異議を申し立てる。「ポゴージンの本」としてアカデミー版全集が挙げるのは、『スラヴ・ロシア古代書体見本集』のなかで唯一署名が添えられた一八世紀の僧正ミトローファンの遺言状だ。だが、名前も時代も表現も違うそれが、ムイシキンの言及する署名だとどうしていえるのだろう? 前者は《ボロネジの主教ミトローファン手ずから署名す своею рукою подписал》、後者は《神の僕なる僧院長パフヌーチーみずから署名す руку приложил》だから、使われている言語表現も異なっている。クラピーヴィンによれば、「修道院長パフヌーチー」に関しては、すでに主人公自身が誤りを犯しているのである。ムイシキンは「修道院長パフヌーチーは十四世紀の人で、ヴォルガ河畔、いまのコストロマー県の修道院長」だというのだが(第一部第五章)、調べてみると、実在のパフヌーチーはヴォルガ河畔から遠く離れたヴィガ河畔の修道院長だったことが分かる。つまり、ムイシキンのいう「修道院長パフヌーチー」は14世紀には実在しないのである。そこでクラピーヴィンは大胆な推理に乗り出す――ムイシキンの誤りは意図的なものに違いない(当時の教養ある読者なら気づいたはずだ)。それは、別の世紀の別の「パフヌーチー」への参照を暗黙のうちに促すものではないか? そこで彼が注目するのは、工兵学校時代の若きドストエフスキーの創作意欲を強く刺激したプーシキンの史劇『ボリス・ゴドゥノフ』(1831年)である。そこにはこんなくだりがある。

総主教 では彼は逃亡したのじゃな、修道院長?

修道院長 逃亡いたしました、総主教どの。もう今日で三日目でござります。

総主教 無法者奴が、罰当り奴が! していかなる素性の者じゃ?

修道院長 ガリチヤの貴族の子弟、オトレーピェフ家の生れにて、場所は定かでありませぬが、幼時より剃髪いたし、スズダリのエフィミエフスキイ修道院に住みおりました。その後そこを去り、あちこちの僧院を渡り歩き、最後にわがチュードフ僧団に参りました。私は彼がまだ、齢若く未熟であるのを見て、寛仁柔和な修道僧、ピーメン神父にその監督を委ねました。それからは甚だ読書きをよくするようになり、年代記も読み、聖人を称える讃美歌も作りました。したが今となって見ますれば、彼が読書きの力は神様から授ったものではなかったのでござります……

総主教 いやその物知りという奴が困り者じゃ! しかも何ということを考え出したのじゃ! モスクワで皇帝になろうだと!

(佐々木彰訳)

この「修道院長」が、チュードフ修道院長パフヌーチーなのである。彼が庇護していたオトレーピェフとは何者かといえば、もちろん、ロシア史で「動乱(スムータ)」と呼ばれる17世紀初めの政治的混乱の主人公だ。16世紀末、イワン雷帝とその息子たちの死によって王朝が断絶し、貴族のボリス・ゴドゥノフがツァーリに推挙される。ほどなくして民衆のあいだに不穏な噂が広まる――ボリスが暗殺したはずの皇子ドミトリーは実は生きていて、われわれを圧制から救うために戻ってこられるのではないか? 事実、ほどなくして皇子ドミトリーを名乗る男がポーランドにあらわれ、民衆の支持を集めてモスクワに攻め入り、王座を簒奪する。この僭称者、偽ドミトリーこそ、チュードフ修道院から逃亡した破門僧、グリゴーリー(グリーシャ)・オトレーピエフだったのである。そのとき、チュードフ修道院長パフヌーチーはどうしたか? 僭称者を拒んで逮捕された総主教ヨヴと違って、彼はすぐさま偽ドミトリーを承認する。過去に関して口をつぐみ、僭称者への献身を進んで表明することによって、パフヌーチーはわが身を救ったのであり、いわばツァーリの僭称に同意の署名をしたのである。《神の僕なる僧院長パフヌーチーみずから署名す》の「みずから署名す приложить руку」とは、だから、「(なにかに)署名する」ことと同時に、「保身のため僭称者に加担する」ことでもあったわけだ。

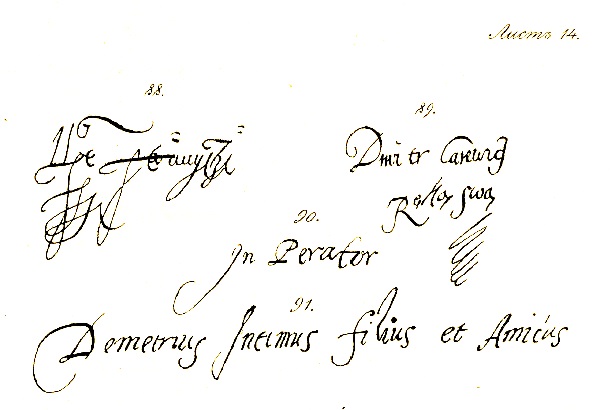

その僭称者グリゴーリーの筆跡を、人は「ポゴージンの本」で見ることができたのである。クラピーヴィンが注目するのは、これまで見過ごされてきたポゴージンの別の書物だ。ポゴージンが編纂した『ロシア歴史アルバム』(1853年*9 )の第14葉には、僭称者の四つの署名の複製が掲載されている(図5)。ロシア語、ポーランド語、ラテン語で書かれたこれらの署名は、先の修道院長の言葉でいえば、僭称者の「神様から授ったものではない」読み書き能力を証しする驚くべき歴史資料である。19世紀の読者は、いわば、皇帝の署名を偽造しようとする呪われた破門僧の手の震えを、印刷された頁の上でまざまざと感じることができたのである。

《図5》論文末を参照

こうしてみると、《神の僕なる僧院長パフヌーチー》の署名をにこやかに書き写すムイシキン公爵の振舞いが、にわかに不穏なものにみえてくる。他人の署名を偽造する僭称者グリーシャ・オトレーピエフの追従者パフヌーチーの署名を彼は偽造している。それはムイシキンの「僭称への関与」だった――それがクラピーヴィンの結論なのである。だが、グリーシャ・オトレーピエフがツァーリを僭称していたとすれば、ムイシキンは何を僭称しようとしていたのだろう? ひょっとして、キリスト公爵……?

以上、クラピーヴィンの論文を紹介してきたが、念のためにいえば、評者はこの「謎とき」に全面的に賛同しているわけではない(14世紀のパフヌーチーを差しおいて17世紀のパフヌーチーに注目する論の進め方には飛躍があるように思われるし、《神の僕なる僧院長パフヌーチーみずから署名す》にぴったりの表現が見当たらないのは、『スラヴ・ロシア古代書体見本集』も『ロシア歴史アルバム』も同じだ)。個々の謎ときの妥当性を問題にしているのではなくて、バルシトが先駆者として切り開いたドストエフスキーのカリグラフィー研究分野の重要性と豊饒性を強調したいのである。字のきれいな作家ドストエフスキーは、字のきれいな清書屋の自己意識から、その作家としての活動をはじめたのであり(「仮に誰も彼もが創作を始めたら、いったい誰が清書するんです?」『貧しき人々』6月12日付、安岡治子訳)、アンナ夫人の速記による口述という執筆スタイルを確立したあとも、創作ノートでは夜な夜な文字への愛に耽溺していたのであって、文字に対する問いが文学に対する問いに深い影響を与えていなかったなどということはありえない(実際に現代ロシアの哲学者ポドロガは、両者を身体的なミメーシスという概念でつないで、ドストエフスキーの創作プランの意義を明らかにしようとしている*10)。《文学的グラフィックス》に注目することで、バルシトはドストエフスキー研究の新たな流れを作り出したのだという、本書序文のステファノ・アロエの言葉は、けっして誇張ではない。

註

*1 К. А. Баршт, “«Каллиграфия» Ф. М. Достоевского”, В. Н. Захаров, ред., Новые аспекты в изучении Достоевского, Петрозаводск, Изд-во ПетрГУ, 1994.

*2 К. А. Баршт, Рисунки в рукописях Достоевского, СПб., Формика, 1996.

*3 Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского в XVIII томах, т. 17, М., Воскресенье, 2005.

*4 Константин Баршт, Рисунки и каллиграфия Ф. М. Достоевского. От изображения к слову, Бергамо, Lemma-Press, 2016; The Drawings and Calligraphy of Fyodor Dostoevsky: From Image to Word, 2016; Disegni e calligrafia di Fëdor Dostoevskij: Dall’immagine alla parola, 2017.

*5 Евангелие Достоевского, т. 1-2, М., Русский Мир, 2010.

*6 The Bloggers Karamazov: https://bloggerskaramazov.com/2018/02/23/drawings-and-calligraphy/ (accessed Nov. 26, 2018)

*7 М. П. Погодин, Образцы славяно-русского древлеписания, тетради 1-2, М., В Тип. Ноколая Степанова, 1840-41. 評者はかつてこれを見るためにわざわざペテルブルクの図書館まで行ったのだが、現在ではGoogle Booksで簡単に見ることができる。

*8 Г. Н. Крапивин, “К чему приложил руку игумен Пафнутий?”, Русская литература, 2014, № 4, с. 145-151. この論文の存在は齋須直人氏の論考に教えられた(「ムイシュキン公爵の理念的原像としての聖人ザドンスクのチーホン――子供の教育の観点から」、『ロシア語ロシア文学研究』第48号、2016年、127-128頁、注11)。

*9 М. Погодин, Русский исторический альбом, М., В Тип. Степановой, 1853, лист 14. この書物もGoogle Booksで見ることができる。

*10 В. А. Подорога, Мимесис: Материалы по аналитической антропологии литературы в двух томах, том 1, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, М., Культурная революция, Логос, Logos-Altera, 2006, с. 347-360.

そうではなかった。実際には、その後も精力的な研究が着々と続けられていたのである。評者の度肝を抜いたのが、2005年にヴォスクレセーニエ社から刊行された『ドストエフスキー18巻全集』第17巻だ*3。「デッサン Рисунки」と題されたこの巻は、デッサンやカリグラフィーが少しでも含まれる創作ノートのすべての頁を網羅するのみならず、ドストエフスキーがおしゃべりしているあいだに描いたいたずら書きにいたるまで、664点にもおよぶ写真で紹介するものだった。註を担当したのはやはりバルシトである。さあここからどんな成果が出てくるのかと期待したが、豪華本すぎて個人でも地方国立大学の予算でも買えず、北大の図書館を訪れたときにでも眺めるほかない垂涎の的にとどまった。

それからまた十余年、設立されたばかりの日本ドストエフスキー協会に送られてきたのが、今回紹介するコンスタンチン・バルシト『ドストエフスキーのデッサンとカリグラフィー イメージから言葉へ』である。書評用に送っていただいたのはロシア語版と英語版だったが、イタリア語版もあるらしい*4。一目見て、言葉を失う。電話帳よりもはるかに大きな、ずっしりと重いハードカバーで、これまでのどの版よりも美しく印刷されたドストエフスキーの創作ノートの写真は(なんと!)原寸大だという。これに似た近年の試みとしては、ドストエフスキーが所有していた福音書の全頁を原寸大カラー写真で再現し、B.N.チホミーロフの詳細な註をつけた二巻本(『ドストエフスキーの福音書』、モスクワ、2010年*5)があるが、本書は書物としての物質的な存在感でそれをはるかに凌ぐ。まさに圧倒的というほかはない。

内容について、著者のバルシトが語っているところを参照するなら*6、「私の以前の仕事をアップデートした豪華版(an update, deluxe edition of my earlier work)」ということになる。実際、本の構成や論の進め方などは、1996年のモノグラフや2005年の全集とよく似ていて、いずれも、工兵学校在籍時の製図経験あたりから話をはじめ、あちこちに散見されるベリンスキーやトゥルゲーネフといった著名人の似顔絵をエピソードをまじえながら紹介し、つづけて『罪と罰』や『白痴』といった作品ごとに創作ノートの絵とカリグラフィーを一つ一つ検討していくかたちになっている。よく見れば、2005年の全集版はもとより、1996年のモノグラフからほぼそのまま移した文章も散見されるから、「アップデート」という言い方は間違いではない。しかし、さすがに20年を優にこえる研究の集大成だから、記述の厚みはそうとう増しているし、以前の版とは異なる解釈も随所に散見される。以下、評者の眼についた一例だけ挙げておこう。

《図1》 論文末に掲示

図1は『罪と罰』と『白痴』のプランが書かれた「創作ノート No. 3」と呼ばれるノートの34頁、『白痴』の最初期のプランを書き込んだものだ。アカデミー版全集でも図版として紹介され(第8巻、357頁)、いまではあちこちで見ることのできる有名な一葉だが、真中に描かれたこの人物が誰であり、そのまわりにごちゃごちゃと書き込まれたテクストはいったい何かというと、自信をもって答えられる人は少ない。アカデミー全集版、バルシトの1996年のモノグラフ、2005年の全集版、2016年のレンマ版を比較してみて分かるのは次のことだ。――まず、アカデミー全集版の写真はページの全体ではなく、縦長のノートの真ん中2分の1ほどをトリミングして横長にしたものだということ。写真の右下で逆さになっている「34」という数字はアンナ夫人が整理のために赤鉛筆で書き込んだものであり、つまりこの頁は顔の天地が逆になっているということだ(2005年の全集版ではそのまま逆さに掲載されている)。さらに絵とテクストの配置をよく見れば、「まず、絵が何も書いていない紙に描かれ、テクストはその後で(おそらく、絵を描き終わった直後に)書かれている」ことがわかる(『ドストエフスキーの手稿のデッサン』、107-108頁)。ドストエフスキーはまず顔の絵を描いてキャラクターを構想しようとしていたのであり、テクストはその後に現れているのである。ではそのテクストはというと、アカデミー版全集の第9巻、163-165頁に活字化されており、ノートでは6つのブロックに分かれて様々な向きから書き込まれている。その配置のでたらめさ加減を示すために、図2では、天地をノートの向きに直し、アカデミー版のテクストに従った番号をテクストのブロックに振ってみた。

《図2》論文末を参照

①の冒頭は「車室。知り合いになる」と書き出されているから、ムイシキンとロゴージンがペテルブルク―ワルシャワ間鉄道で出会う場面として、完成稿の冒頭に活かされた場面ということになる。では真ん中に描かれた人物はムイシキン公爵かというと、1996年のモノグラフでも2005年の全集版でも、バルシトは、これは『白痴』の最初期の構想に現れる主人公――強烈な情欲をもち、途方もなく傲慢な人物(アカデミー版全集第9巻、141頁)――ではあっても、完成稿で私たちが知っている「本当に美しい人間」ムイシキンではありえないという。最初期の《白痴》のキャラクターは完成稿ではむしろロゴージンに受け継がれたのであり、この絵にふさわしいのは完成稿のロゴージンの相貌描写だというのだ。当該箇所を最新の亀山郁夫訳で引用してみよう。「さほど上背のない、年のころ二十七歳くらいの青年で、縮れた髪はほとんど真っ黒といってもよく、グレーの目は。小さいながら火のような輝きを放っていた。鼻は横にひしゃげ、頬骨が張り、薄い唇は何やら厚かましい、人をあざけるような、悪意すら思わせる笑みをたえず浮かべていた。しかしその額は高く秀でて美しくかたちが整い、必ずしも品よく発達したとはいえない顔の下半分の欠点を埋め合わせていた」。

それでは、本書、2016年のレンマ版はどうか。結論はほぼ変わっていないが、微妙にそれを修正するような留保が加えられている。創作ノート34頁の顔の絵に先行し、34頁の顔と一つのシリーズをなすと考えられる5つの顔(創作ノート7、9、12、13頁)を検討したバルシトは、『白痴』の最初期のプランに取り組んでいたドストエフスキーが、主人公=「白痴」という規定と、主人公=「聖痴愚(ユロージヴイ)」という規定のあいだで揺れていた事実を考慮して、これが、当時予知者として有名だったモスクワのユロージヴイであり、1859年にドストエフスキー自身が訪問し、『ステパンチコヴォ村の住人』の冒頭や、『悪霊』第二部第五章「祭りの前」に登場するユロージヴイのモデルにもなったイワン・ヤーコヴレヴィチ・コレイシャ(1780-1861)の顔であった可能性を示唆するのである。バルシトは、自らの仮説を補強するために、コレイシャの肖像を当時刊行されていた聖者伝から転載さえしている(図3)(『ドストエフスキーのデッサンとカリグラフィー』、181頁)。ただちに賛同するかどうかは別として、まことに大胆な仮説である。ドストエフスキーの草稿研究が、いまだに未知の発見に満ちた刺激的な研究分野であることを、雄弁に物語る一例だといえよう。私たちはまだ草稿の絵の読み方を知らないのである。

《図3》論文末を参照

バルシトの研究が切り開いたもう一つの領域であるカリグラフィーについても触れておきたい。『白痴』の第一部第三章、エパンチン将軍とガーニャの前で、ムイシキンが自らの習字の腕前と蘊蓄を披露するところがある。きわめて理解しづらい箇所だ。――バルシトがすでに1996年のモノグラフで強調していたように、最初期の構想から最終稿まで変わらずに引き継がれた主人公の属性は、「白痴」という名前と「字がきれい」という二点だけであるにもかかわらず、ムイシキン=能筆家というキャラクター設定は、この後、ほとんど忘れ去られてしまうのだから。そこに「ポゴージンの本」なるものが登場する。やはり亀山訳で引用すると、「こうした、ロシアの昔の僧院長や大司教といった人たちは、みんなこんなじつにみごとな署名を残しているんです。しかも、ときとしてほんとうにすぐれたセンスと、苦心の跡が見られるんです! お宅に、せめてポゴージン版くらい置いてありませんか」。話題になっているのは、たったいまムイシキンが書いてみせた一行、《神の僕なる僧院長パフヌーチーみずから署名す》だ。

《図4》論文末を参照

この「ポゴージンの本」がどうやら曲者なのである。バルシトは、アカデミー版全集の註をはじめとする従来の見解を踏襲して、これは、モスクワ大学ロシア史講座の教授であったM・P・ポゴージンが、スラブ・ロシア古文書学の基礎資料として、9世紀から18世紀にいたる手稿の複製44枚を集めた『スラヴ・ロシア古代書体見本集』第1~2帖(1840-1841年*7 )の第2帖18であろうとしている(393頁、図4)。だが、これについては、G.N.クラピーヴィンによる強力な反論と、実に刺激的な謎ときが提起されているのである*8。

かいつまんで紹介しよう。彼は、精力的な文献調査をもとに、「ポゴージン」と「パフヌーチー」という二つの固有名に関する従来の注釈に異議を申し立てる。「ポゴージンの本」としてアカデミー版全集が挙げるのは、『スラヴ・ロシア古代書体見本集』のなかで唯一署名が添えられた一八世紀の僧正ミトローファンの遺言状だ。だが、名前も時代も表現も違うそれが、ムイシキンの言及する署名だとどうしていえるのだろう? 前者は《ボロネジの主教ミトローファン手ずから署名す своею рукою подписал》、後者は《神の僕なる僧院長パフヌーチーみずから署名す руку приложил》だから、使われている言語表現も異なっている。クラピーヴィンによれば、「修道院長パフヌーチー」に関しては、すでに主人公自身が誤りを犯しているのである。ムイシキンは「修道院長パフヌーチーは十四世紀の人で、ヴォルガ河畔、いまのコストロマー県の修道院長」だというのだが(第一部第五章)、調べてみると、実在のパフヌーチーはヴォルガ河畔から遠く離れたヴィガ河畔の修道院長だったことが分かる。つまり、ムイシキンのいう「修道院長パフヌーチー」は14世紀には実在しないのである。そこでクラピーヴィンは大胆な推理に乗り出す――ムイシキンの誤りは意図的なものに違いない(当時の教養ある読者なら気づいたはずだ)。それは、別の世紀の別の「パフヌーチー」への参照を暗黙のうちに促すものではないか? そこで彼が注目するのは、工兵学校時代の若きドストエフスキーの創作意欲を強く刺激したプーシキンの史劇『ボリス・ゴドゥノフ』(1831年)である。そこにはこんなくだりがある。

総主教 では彼は逃亡したのじゃな、修道院長?

修道院長 逃亡いたしました、総主教どの。もう今日で三日目でござります。

総主教 無法者奴が、罰当り奴が! していかなる素性の者じゃ?

修道院長 ガリチヤの貴族の子弟、オトレーピェフ家の生れにて、場所は定かでありませぬが、幼時より剃髪いたし、スズダリのエフィミエフスキイ修道院に住みおりました。その後そこを去り、あちこちの僧院を渡り歩き、最後にわがチュードフ僧団に参りました。私は彼がまだ、齢若く未熟であるのを見て、寛仁柔和な修道僧、ピーメン神父にその監督を委ねました。それからは甚だ読書きをよくするようになり、年代記も読み、聖人を称える讃美歌も作りました。したが今となって見ますれば、彼が読書きの力は神様から授ったものではなかったのでござります……

総主教 いやその物知りという奴が困り者じゃ! しかも何ということを考え出したのじゃ! モスクワで皇帝になろうだと!

(佐々木彰訳)

この「修道院長」が、チュードフ修道院長パフヌーチーなのである。彼が庇護していたオトレーピェフとは何者かといえば、もちろん、ロシア史で「動乱(スムータ)」と呼ばれる17世紀初めの政治的混乱の主人公だ。16世紀末、イワン雷帝とその息子たちの死によって王朝が断絶し、貴族のボリス・ゴドゥノフがツァーリに推挙される。ほどなくして民衆のあいだに不穏な噂が広まる――ボリスが暗殺したはずの皇子ドミトリーは実は生きていて、われわれを圧制から救うために戻ってこられるのではないか? 事実、ほどなくして皇子ドミトリーを名乗る男がポーランドにあらわれ、民衆の支持を集めてモスクワに攻め入り、王座を簒奪する。この僭称者、偽ドミトリーこそ、チュードフ修道院から逃亡した破門僧、グリゴーリー(グリーシャ)・オトレーピエフだったのである。そのとき、チュードフ修道院長パフヌーチーはどうしたか? 僭称者を拒んで逮捕された総主教ヨヴと違って、彼はすぐさま偽ドミトリーを承認する。過去に関して口をつぐみ、僭称者への献身を進んで表明することによって、パフヌーチーはわが身を救ったのであり、いわばツァーリの僭称に同意の署名をしたのである。《神の僕なる僧院長パフヌーチーみずから署名す》の「みずから署名す приложить руку」とは、だから、「(なにかに)署名する」ことと同時に、「保身のため僭称者に加担する」ことでもあったわけだ。

その僭称者グリゴーリーの筆跡を、人は「ポゴージンの本」で見ることができたのである。クラピーヴィンが注目するのは、これまで見過ごされてきたポゴージンの別の書物だ。ポゴージンが編纂した『ロシア歴史アルバム』(1853年*9 )の第14葉には、僭称者の四つの署名の複製が掲載されている(図5)。ロシア語、ポーランド語、ラテン語で書かれたこれらの署名は、先の修道院長の言葉でいえば、僭称者の「神様から授ったものではない」読み書き能力を証しする驚くべき歴史資料である。19世紀の読者は、いわば、皇帝の署名を偽造しようとする呪われた破門僧の手の震えを、印刷された頁の上でまざまざと感じることができたのである。

《図5》論文末を参照

こうしてみると、《神の僕なる僧院長パフヌーチー》の署名をにこやかに書き写すムイシキン公爵の振舞いが、にわかに不穏なものにみえてくる。他人の署名を偽造する僭称者グリーシャ・オトレーピエフの追従者パフヌーチーの署名を彼は偽造している。それはムイシキンの「僭称への関与」だった――それがクラピーヴィンの結論なのである。だが、グリーシャ・オトレーピエフがツァーリを僭称していたとすれば、ムイシキンは何を僭称しようとしていたのだろう? ひょっとして、キリスト公爵……?

以上、クラピーヴィンの論文を紹介してきたが、念のためにいえば、評者はこの「謎とき」に全面的に賛同しているわけではない(14世紀のパフヌーチーを差しおいて17世紀のパフヌーチーに注目する論の進め方には飛躍があるように思われるし、《神の僕なる僧院長パフヌーチーみずから署名す》にぴったりの表現が見当たらないのは、『スラヴ・ロシア古代書体見本集』も『ロシア歴史アルバム』も同じだ)。個々の謎ときの妥当性を問題にしているのではなくて、バルシトが先駆者として切り開いたドストエフスキーのカリグラフィー研究分野の重要性と豊饒性を強調したいのである。字のきれいな作家ドストエフスキーは、字のきれいな清書屋の自己意識から、その作家としての活動をはじめたのであり(「仮に誰も彼もが創作を始めたら、いったい誰が清書するんです?」『貧しき人々』6月12日付、安岡治子訳)、アンナ夫人の速記による口述という執筆スタイルを確立したあとも、創作ノートでは夜な夜な文字への愛に耽溺していたのであって、文字に対する問いが文学に対する問いに深い影響を与えていなかったなどということはありえない(実際に現代ロシアの哲学者ポドロガは、両者を身体的なミメーシスという概念でつないで、ドストエフスキーの創作プランの意義を明らかにしようとしている*10)。《文学的グラフィックス》に注目することで、バルシトはドストエフスキー研究の新たな流れを作り出したのだという、本書序文のステファノ・アロエの言葉は、けっして誇張ではない。

註

*1 К. А. Баршт, “«Каллиграфия» Ф. М. Достоевского”, В. Н. Захаров, ред., Новые аспекты в изучении Достоевского, Петрозаводск, Изд-во ПетрГУ, 1994.

*2 К. А. Баршт, Рисунки в рукописях Достоевского, СПб., Формика, 1996.

*3 Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского в XVIII томах, т. 17, М., Воскресенье, 2005.

*4 Константин Баршт, Рисунки и каллиграфия Ф. М. Достоевского. От изображения к слову, Бергамо, Lemma-Press, 2016; The Drawings and Calligraphy of Fyodor Dostoevsky: From Image to Word, 2016; Disegni e calligrafia di Fëdor Dostoevskij: Dall’immagine alla parola, 2017.

*5 Евангелие Достоевского, т. 1-2, М., Русский Мир, 2010.

*6 The Bloggers Karamazov: https://bloggerskaramazov.com/2018/02/23/drawings-and-calligraphy/ (accessed Nov. 26, 2018)

*7 М. П. Погодин, Образцы славяно-русского древлеписания, тетради 1-2, М., В Тип. Ноколая Степанова, 1840-41. 評者はかつてこれを見るためにわざわざペテルブルクの図書館まで行ったのだが、現在ではGoogle Booksで簡単に見ることができる。

*8 Г. Н. Крапивин, “К чему приложил руку игумен Пафнутий?”, Русская литература, 2014, № 4, с. 145-151. この論文の存在は齋須直人氏の論考に教えられた(「ムイシュキン公爵の理念的原像としての聖人ザドンスクのチーホン――子供の教育の観点から」、『ロシア語ロシア文学研究』第48号、2016年、127-128頁、注11)。

*9 М. Погодин, Русский исторический альбом, М., В Тип. Степановой, 1853, лист 14. この書物もGoogle Booksで見ることができる。

*10 В. А. Подорога, Мимесис: Материалы по аналитической антропологии литературы в двух томах, том 1, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, М., Культурная революция, Логос, Logos-Altera, 2006, с. 347-360.

フョードル・ドストエフスキーの家(2018.08.23 by Ikuo KAMEYAMA)

三島由紀夫とドストエフスキー 福井勝也

Yukio Mishima and Dostoevsky ------------ Katsuya Fukui

はじめに

当方が長年関係している「読書会」で、本年は『悪霊』をずっと読んできている。毎回のテーマはその時の発表者に任されているが、やはり自ずと焦点は絞られてくるようだ。すでに今年5回の集まりがあったが、副題に掲げたスタヴローギンという謎の主人公の人物像、その男が書いたとされる「手記と告白」に熱い言葉が集中している。ネットを見て訪れる若い女性もここ数年増えており、古参(?)のメンバーを含めて自由な意見の遣り取りがなされている。そんななか長年『悪霊』を読んできて思うことがいくつかある。

まず登場人物の人気ベストワンは、意外にも?主人公のスタヴローギンではなく、むしろその分身の一人キリーロフのようだ。これは、年齢性別にあまり関係なく一様に感じてきたことである。しかし今回、これも若い女性発表者が確かにキリーロフを優先しながらも、スタヴローギンのもう一人の分身シャートフにも言及していたのにはハッとした。これまで、もう少し言及されてよい人物だと思ってきたので‥‥‥。

そして今回も前回(と言っても、全作品を順に読んでいるので約10年前、2008年)同様な議論になったのが、「スタヴローギンの告白・<マトリョーシャの陵辱>」の件である。この場面の議論が盛んになったのは、亀山郁夫氏が『悪霊 神になりたかった男』(2006)を刊行した頃からで、その「マトリョーシャ=マゾヒスト」説をどう読むか。本稿は、改めてその辺を考えるつもりで書き始めている。ただし、やや迂遠な話になりそうだ。

1. 甦る三島由紀夫

話が飛ぶようで恐縮だが、今年の初め、三島由紀夫が自死した年(1970)の春頃録音された未公開のインタビュー(「告白」)が見つかり、間もなくラジオ放送(3月)された。最近(8/8)テレビ番組もあり、『告白 三島由紀夫未公開インタビュー』が出版された。三島の甲高い肉声と言葉が47年目に冥界から甦った。さらに、三島の『美しい星』(1962)を原作とする映画(吉田大八監督)も5月に公開された。「空飛ぶ円盤」の登場するSF的原作は、東西冷戦期核戦争の恐怖のあった時代を背景にしていて、地球滅亡の是非を宇宙人同士が論争する場面が小説終盤のクライマックスになっている(但し映画では構成が違っていて、そのようなシーンはない)。当時、その場面が「カラマーゾフの兄弟」の「大審問官物語」を連想させ、画期的な「ディスカッション小説」「思想小説」だとする好意的な批評(奥野健男)があった。しかし文壇内外の大旨の評価は、あまり芳しいものでなかったらしい。三島がその反響に落胆したことは確かなようだ。作品『憂国』(1961)もすでに発表されていた時期で、今回改めて『美しい星』を読んで、早くも三島は人間世界に決別の挨拶を送っているように読めた。なお、映画を含めての感想だが、『美しい星』は地球をその外から眺める「宇宙小説」で、ドストエフスキーを持ち出すならむしろ「作家の日記」に掲載の『おかしな人間の夢 ― 幻想的(ファンタスティック)な物語』(1877)と比較すべき未来小説だと感じた。今回、安岡治子氏の新訳(「光文社古典新訳文庫」2015)で改めて読み直したが、素晴らしい解説を含めて是非お薦めしたい今時の一冊だと感じた。

2.中村健之介の「スタヴローギンに似た人」

三島の話題を取り上げたのは、三島由紀夫とスタヴローギンを比較した中村健之介氏の「スタヴローギンに似た人」(『永遠のドストエフスキー』中公新書・2004、所収)の一節を紹介したいためであった。ここで中村は、スタヴローギンを語るために、少し前に亡くなった野坂昭如(1930-2015)の言葉を冒頭に掲げている。三島と近しい弟子筋の作家が、ずばり三島由紀夫という人間の急所を捉まえていると感心した。

三島由紀夫は、幼少年期を父母からひきはなされて病んだ祖母の異常な執着の中に閉じ込められて育ち、きわめてはやい時期から「仮面」をつけて演技する術を身につけ、他者への愛情を育てることを知らなかった宿命的な「オナニスト」だ。

(野坂昭如『赫奕たる逆光―私説・三島由紀夫』)

そしてこの後に、中村は次のような言葉で、もう一人の人物像との類似を語ってみせる。

スタヴローギンも、被害者意識の強い夢想家の家庭教師に育てられ、その家庭教師のあらぬ夢と恨みがましい愚痴を幼い心にたっぷり注ぎ込まれた。かれの現実との交感能力の若芽は、小さいときに腐ってしまった。

この三島由紀夫の生育環境から捉えた「仮面」と「オナニスト」という切り口が、確かにスタヴローギンの人間性のキーワードにもなっていると思えた。今回どちらかと言えば、後者の「オナニスト」という言葉の方が気になったのだが‥‥。

3.「ミシマユキオ」と「スタヴローギンの三人の分身たち」

これ以降は当方の勝手な推論話になるが、三島が、人生の最後に結末をつけるように一挙に顕した「ミシマ」には、『悪霊』に登場する分身たちの複数の「仮面」を被った相貌が(ヤヌス神のように)浮かんで見える。

第一に、「ミシマ」が「天皇陛下万歳」を三唱して割腹に及んだ、その日本国天皇への思いは、ロシア・メシア二ズムを熱く信奉したロシア正教徒の「シャートフ」の貌に比せられるものだろう。「シャートフ」の真率なロシアへの思いは、「ミシマ」の愚直で真正直な日本への思いに重なっていよう。

第二に、武士道の「腹切り」の作法に則っとり、死の恐怖を乗り越え意識的な自死を遂げた「ミシマ」の貌に似せられるものはだれか。それは、人神論に基づく形而上学的自殺を唱え、死後の宇宙空間への融合と再生(輪廻転生?)を夢想しながらピストル自殺を遂げた「キリーロフ」であろう。今年発見された「告白」で、三島が読者に希望したことは、その「告白と批評の中間形態」と本人が称した『太陽と鉄』(1968)の熟読であった。例えば次のその一節は文体はともかく、哲学者「キリーロフ」の言葉のようにも読める。

意識は一見受身のように思はれ、行動する肉体こそ「果敢」の本質のように見えるのだが、肉体的勇気のドラマにおいてはこの役割は実は逆になる。肉体は自己防衛の機能へひたすら退行し、明晰な意識のみが、肉体を飛び翔たせる自己放棄の決断を司る。その意識の明晰さの極限が、自己放棄のもっとも強い動因をなすのである。

苦痛を引受けるのは、つねに肉体的勇気の役割であり、言わば肉体的勇気とは、死を理解して味わおうとする嗜欲の源であり、それこそ死への認識能力の第一条件なのであった。書斎の哲学者が、いかに死を思いめぐらしても、死の認識能力の前提をなす肉体的勇気と縁がなければ、ついにその本質の片鱗をつかむことがないだろう。

関連するが、三島の自裁後間もなく発表された「自殺の形而上学」(1971.2)(『文芸読本 三島由紀夫』所収、1975)において、三島と同時代作家で、印象的な「対談」も残した高橋和巳が「三島氏の自決というのは、キリーロフ的だという感じがするのです」といち早く述べていたことを併記しておきたい。おそらく高橋は、ここで触れた『太陽と鉄』の言葉に敏感に反応したのだろう。またはじめに述べた、『悪霊』の一様なキリーロフ人気は、三島を殊更意識する必要もないが、キリーロフの孤独な哲学的思弁が人神論的な武士的エートスと共鳴するからで、それが無意識的な記憶として現代日本人に喚起されるためではないか。果たして三島自身が、実際「キリーロフ」にどこまで影響されたのか?

そして第三に、市ヶ谷駐屯地での決起は、自衛隊員に「クーデター」を呼びかけたものであったが、三島はそれが果たせないと速断するや「割腹自殺という自傷的なテロ」(『テロの文学史』鈴村和成著、2016.2)に予定通りに及んだ。ここに戦後憲法体制を変革する革命家(=「テロリスト」)の「ミシマ」が顕現した。どこまで「クーデター」の実現を確信していたか不明だが、そこに<必敗の予感>を抱いていたとしたらどうか。現在ネット画像でだれもが容易に眺められる「ミシマ」の軍服姿(貌)には、キッチュな仮面を被った「ピョートル」(ピエロ)のニヒルな笑いすら浮かんで見えないか。

そして無論、それらの貌の背後に首領として控えていたのが『スタヴローギン』というカリスマであった。「ミシマ事件」という出来事は、歴史事実として記憶されるものとなりながら、その中心に「ミシマ」と言う「空虚(カオス)の王」が屹立し、何重もの貌(分身)を併呑しながら、すべてを空無化しつつ今も「謎」をかけ続けている。

4.森田必勝という男は、三島由紀夫の「オム・ファタール」-「三島事件」の真相

しかし「謎」は解かれねばならない。ここでもう一人の自殺者が「事件」のキーマンとして存在する。三島由紀夫に「介錯」を施した後、二人目の割腹自殺を遂げた森田必勝(当時25歳の早大生、「楯の会」学生長)という男だ。実は森田の「介錯」は失敗に終わり、隊員の古賀浩靖が二人を「介錯」した。三島は、死後森田の名誉を顕彰するように生き残った三名に命令書を書いていた。問題は、二人だけの「割腹」というシナリオが何時確定したのかだ。おそらく最終的には事件間際なのだろうが、森田は自衛隊の体験入隊を三島と一緒にした直後(1968年春頃)、「先生のためには、いつでも自分は命を捨てます」との手紙を書き送っていた。三島との出会いの直後であった。運命の始まりであった。

森田については、現在『烈士と呼ばれる男―森田必勝の物語』(中村彰彦著、2003.6、文春文庫)と同著者の『三島事件もう一人の主役』(2015.11、ワック)に詳しい。文庫版を飾る軍服姿の半身写真、太陽のように明るい微笑がまぶしい。そして現在分かってきたのは、後著の題名のとおりだが、そして前著解説で森田・三島両人と事件直前まで付き合いのあった堤尭氏(文藝春秋社編集者)が語った森田の更なる発言から推測される内容だ。

「僕は絶対に三島先生を逃しません」「ここまできて三島がなにもやらなかったら、おれが三島を殺(や)る」それを聞いた堤氏は、「三島さんも大変だなあ、今度という今度は逃げられない。あの青年は、三島に取り付いた死神だよ。なにしろこんどは眦(まなじり)決したナショナリズムだからなあ。ハイ、サヨウナラというわけにはいかんだろう」と思ったという。それですぐその後(事件の年の正月)、「三島さん、大丈夫ですか」と実際訊いてみたと書いている。三島はさり気なく話題をそらしたらしい。同じく、堤氏はその解説で「あの自決につき二人の主従関係をいうなら、三島が主で森田が従と考えられてきたが、そうではなくて森田が主で三島が従だったのではないか、それが中村さんの指摘です。私もそう思います。森田さんがグイグイ三島さんを引っ張った。やがてコトを起すにしても、もう少し時間が欲しかったに違いない。連載中の『豊穣の海』を存分に仕上げたい。そのあとは、「藤原定家を書きたい」口癖のように言うのを何度か聞いたことがあります‥‥」とも書き添えている。そして森田は、「12月には佐藤首相を殺(や)る」とまで口走っていたらしく、「楯の会」隊長の三島にとって、11月下旬がギリギリの期限だったらしい。

そしてさらには、堤氏は当方が気になる言葉を吐いていた。「共に死ぬことを心中とすれば、心中は一つのドラマに見えて、実はAとB二つのドラマからなっています。太宰治のドラマと山崎富栄のドラマ。三島さんのドラマと森田さんのドラマ。二つが縒り合わさって心中という一つのドラマになる」。ここで、語られてこなかった三島以外の森田のドラマがやっと明らかになりつつあると直感した。あるいは、中村が書き記したように、「いわゆる三島事件の深層は、実は、『森田事件』というべきものであった」そしてさらに堤の言うとおり、「森田必勝は三島由紀夫にとって、「死神」といって悪ければまさに「オム・ファタール=運命の人」だった。」印象的な言葉だと思う。 (太字は筆者、以下も同じ)

ここで三島と森田の関係が、実は「心中」であったという推測があるが、その場合、それは文字通り男同士の「心中」であって、それは「情死」という意味合いになり、その前提に二人が「男色」(性的倒錯?)であったことが暗示される。三島が座右の書として推薦した『葉隠れ』には、「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり。二つ二つの場にて早く死ぬほうに片付(かたづ)くばかりなり。」「人間一生誠(まこと)に纔(わずか)の事なり。好いた事をして暮すべきなり。夢の間の世の中に、すかぬ事ばかりして苦を見て暮すは愚(おろ)かなることなり。」そしてそれらの文節に対応するように「恋の至極(しごく)は忍(しのぶ)恋(こい)と見立(みた)て候(そうろう)。逢(あ)ひてからは恋のたけが低く、一生忍んで思ひ死(じに)するこそ恋の本意なれ」と書かれているのだ。そしてこの最後の一節の「恋」とは、『葉隠れ』では男性同士の恋を指すが、三島と森田の恋が「忍(しのぶ)恋(こい)」であった可能性も排除されない。ただしただの「忍(しのぶ)恋(こい)」とは違っていただろうと考えるのが妥当か。

ここで三島由紀夫の戦後のデビュー作となった『仮面の告白』(1949)の「告白」を自伝的なものだと強弁するまでもなく、あるいは三島との赤裸々な「男色」を描いた福島次郎氏の『三島由紀夫 剣と寒紅』(1998)について、その小説的な真偽を確かめる必要も殊更ないだろう。ただし、ここで今年発見されたインタビューの「告白」で、三島が自分の行為の謎を解く最適な書物として推薦した『太陽と鉄』の一節を引いておくべきかと思った。

(『告白 三島由紀夫未公開インタビュー』2017.8・講談社、これより以下引用)

幼児、私は神輿の担ぎ手たちが、酩酊のうちに、いうにいわれぬ放恣な表情で、顔をのけぞらせ、甚だしいのは担ぎ棒に完全に項を委ねて、神輿を練り回す姿を見て、かれらの目に映っているものが何だろうかという謎に、深く心を惑わされたことがある。私にはそのような烈しい肉体的苦難のうちに見る陶酔の幻が、どんなものであるか、想像することもできなかった。そこでこの謎は久しきに亘って心を占めていたが、ずっとあとになって、肉体の言葉を学びだしてから、私は自ら進んで神輿を担ぎ、幼児からの謎を解明する機会をようよう得た。その結果わかったことは、彼らはただ空を見ていたのだった。彼らの目には何の幻もなく、ただ初秋の絶対の青空があるばかりだった。しかしこの空は、私が一生のうちに二度と見ることはあるまいと思われるほどの異様な青空で、高く絞り上げられるかと思えば、深淵の姿で落ちかかり、動揺常なく、澄明と狂気とが一緒になったような空であった。 (『太陽と鉄』)

そしてさらにこの一節は、『太陽と鉄』(「告白と批評の中間形態」)の末尾に置かれた、一篇の詩<イカロス>の最終部分に連続しているように読める。その箇所を追記する。

空の青は一つの仮想であり

すべてははじめから翼の蝋の

つかのまの灼熱の陶酔のために

私の属する地が仕組み

かつは天がひそかにその企図を助け

私に懲罰を下したのか?

私が私というものを信ぜず

あるいは私が私というものを信じすぎ

自分が何に属するかを請求に知りたがり

あるいはすべてを知ったと傲り

未知へ

あるいは既知へ

いずれも一点の青い表象へ

私が飛び翔とうとした罪の懲罰に?

5.『観光客の哲学』(東浩紀)と「亀山ドストエフスキー」

この辺から、もう一つの本題『悪霊』<スタヴローギンの告白>に言及してゆきたい。実は、そのきっかけは冒頭触れた『悪霊』を「読書会」で仲間と読みながら、一冊の著書を参考文献として読んだことによる。それは、今春刊行された哲学者の東浩紀氏の『ゲンロン0 観光客の哲学』(2017.4)である。当方がこの本に注目したのは、東氏のこれまでの哲学的思索の到達点かつ新展開でもある本著の結末部分(第2部、第7章)が「ドストエフスキーの最後の主体」となっていたためだ。東氏はここで、「テロ」という現代世界の危機を回避するための新機軸「観光客の哲学」「家族の哲学」を提起し、その足場に「テロの文学」でもある「ドストエフスキー文学」を持ち出したことになる。

21世紀の危機の時代、間もなくドストエフスキーの生誕200年(2021)を迎えようとする今日、ドストエフスキー文学が黙示録のように召喚されている。東はそのために、作品の弁証法的読解を前提に、最終作の『カラマーゾフの兄弟』(1881)で到達し「最後の主体」について語る。ここで当方がむしろ着目したのは、その作品において東が依拠したのが、ここ十数年間圧倒的なドストエフスキー論を書き続けてきた亀山郁夫のものであったことだ。言わば、本書は、その第一部の「観光客の哲学」から第二部の「家族の哲学」へ移行し、その新たな人間像を模索する最終部において、その前提の解釈を提供したのが「亀山ドストエフスキー」ということなのだ。実は当方が本著の功績だと感じたのは、東の哲学論その新機軸がまずあるにしても、今まで必ずしも十分に論じられてこなかった「亀山ドストエフスキー」のその現代性が東流に跡づけられたことになる。

そしてこの「亀山ドストエフスキー」の出発点となっているのが、『ドストエフスキー 父殺しの文学(上・下)』(2004.7 NHKブックス)であるのは間違いない。今回東の新著に促されて、改めて要所を読み直したが、それ以後の「亀山ドストエフスキー」のエッセンスがここに網羅されていると感じた。東は、以下のように本著を的確に要約している。

この著作は、フロイトの父殺しへの注目とジラールの三角形的欲望への注目を組み合わせ、嫉妬やマゾヒズムを軸にドストエフスキーの全作品を読解する包括的な試みになっている。

亀山の考えでは、ドストエフスキーは、父殺しに失敗し「去勢」されてしまった不能の作家である。現実の父は、自分が殺す前に農奴によって殺されてしまった。象徴的な父である皇帝についても、暗殺に参加するまえに逮捕されてしまった。そのためドストエフスキーは、独特のマゾヒズムを、すなわち去勢そのものに快楽を感じるような倒錯を病んでいる。その倒錯の快楽は、愛する女性がほかの男に奪われ、自分が父=男であることが否定される「寝取られ」の瞬間に頂点に達する。だからこそ、ドストエフスキーは繰り返し三角関係を設定し、主人公が愛する女性を奪われる場面を描き続けたし、現実にもそのような恋愛関係のなかに巻き込まれていった。これが亀山の見立てだ。

実は、この要点を押さえた「亀山ドストエフスキー」の出発点の文章に、やや注意すべき次の文章が、この後一行空けて連続している。

この見立てについては、研究者のあいだでは異論もあるようだ。しかし本書の議論に

は大きな示唆を与えてくれる。とりわけここで注目したいのは、亀山が、ドストエフスキー作品のなかでの社会主義から地下室への移行を、マゾヒズムの自覚として整理していたことである。 (以上は、『ゲンロン0 観光客の哲学』p.272-3より引用)

東の説明の「研究者のあいだでの異論」が何を指しているのか、必ずしも明らかでない。しかしこの後、亀山が『地下室の手記』を『新訳 地下室の記録』(集英社.2013)として、タイトルを変えて新訳し「革命かマゾヒズムか」という解説文を付して、改めて説明を試みたことは注目すべきだろう。言わば、東が「本書の議論に大きな示唆を与えてくれる」と指摘したのは、「サド・マゾヒズムの発見が、それまでの空想的社会主義の基盤を覆すほど強烈な破壊力帯びていたということ」を亀山の先行著書((上)p.175)から学び、それが世界の喫緊の「テロリスト」問題を考える端緒を与えたということなのであろう。

ぼくたちはまさにリベラルの偽善を暴く呪詛の声に取り囲まれている。その声がトランプを英雄に押し上げている。それゆえぼくはいまこそ『地下室の手記』をよみかえすべきだと考えたのである。

世界がどれほどユートピアに近づいたとしても、そしてそのユートピアがどれほど完全に近づいたとしても、人間が人間であるかぎり、ユートピアがユートピアであるかぎり、その全体を拒否するテロリストは必ず生みだされる。それが、いまぼくたちの世界が直面している問題である。その本質は政治の問題ではない。文学の問題である。しかしテロという帰結は政治の問題なのだ。 (東・新著、p.274-5)

ここで明らかなことは、東の言う『地下室の手記』の主題が<革命かマゾヒズムか>という亀山の主題への異論は別にして、世界危機からの脱出<テロリストの消滅>を考えるうえで、その主題がリアルな議論の糸口を提供してくれていたことだ。当方も東の議論の有効性を新著から読み取った者として、「亀山ドストエフスキー」のその起点になる「マゾヒズム論」のアクチュアルな現代性に改めて認識させられた。

そしてこれまでの残念な経緯は、従来の<サド・マゾ>論の通俗的な先入観が、本来あるべき文学論を抑制し、意味ある議論に導かれないことだ。例えば「ドストエフスキーとサド公爵」「ドストエフスキーとザッヘル・マゾッホ」と言った基礎的研究(文献)が見当たらないのは、その証左ではないか。「亀山ドストエフスキー」の意義とは、このような本質からドストエフスキー文学の解明を可能にする議論の先駆なのだろう。例えば、亀山には「サド・マゾヒズムの源泉」や「ドストエフスキーとマゾッホ」に触れた箇所がすでにその著書にある(『ドストエフスキー 父殺しの文学(上)』(p.162)。さらに当方がこの観点から注目しているのが、初期作品の『主婦』(1847)なのだが、一般にこの作品は発表当時から評価の低い駄作と考えられてきた。しかし実は、ドストエフスキー文学の本質を考えるうえで十分に探求すべき重要な作品だと思ってきた。そして亀山は、そのような意図から、特別な視線をすでにこの作品に注いでいた(同著(上)、p.98)。

そしてまた、本論のテーマとしてもう一つ「三島由紀夫」を取り上げてきたのは、実はこの「マゾヒズム論」との関係において日本の作家を持ち出して対照するなら、おそらく谷崎潤一郎か三島由紀夫であろうとの思いからである。さらにここでの「マゾヒズム論」には、三島とドストエフスキーの近接した関係、本質が孕まれていると直観したからである。かつ、この問題は「テロリストの問題」(文学と政治の接点)に通じていて、それは両者にこそ重なってくる問題だと思う(この点、政治性が希薄な谷崎は排除される)。このような観点から、次ぎに改めて注視されるのが、『悪霊』<スタヴローギンの告白>だろう。

6.スタヴローギンの<サディズム・マゾヒズム>

実は以上の問題と東の新著とが交差してくるのが、「地下室人」の後に論じられた『悪霊』のスタヴローギン像だ。東に拠れば、「亀山ドストエフスキー」すなわち<マゾヒズム・サディズム>の問題の弁証法的な延長になる。ただし、ここでは当方は異論も感じている。まずは、その東が新著で説くスタヴローギン像を以下に引用するが、これは基本的に「亀山ドストエフスキー」のはずだ。しかし果たしてそのままなのか?すでに亀山は、新著への書評<無限に「誤配」を重ねる努力>を『文學界』(7月号)に発表している。しかし何故か、最終部第7章「ドストエフスキーの最後の主体」については一切触れていない。興味を感じるが、おそらく別途議論の場があるからかもしれない。それを待ちたい。

スタヴローギンはマゾヒストではなくサディストである。寝取られる男ではなく寝取

る男である。世界を呪う男ではなく世界に無関心な男である。だからそれはいっけん地下室人に対立する人物造形のようにも見える。実際物語内では対立してもいる。『悪霊』で地下室人に相当するのは、スタヴローギンを取り巻くキリーロフやシャートフといった人物だが、彼らはまさにスタヴローギンに思うがままに操られている。地下室のマゾヒストたちは、社会主義者の偽善は指摘できても、サディストの無関心病には逆らえないのだ。

けれどもここで興味深いのは、ドストエフスキーが、同時にそのスタヴローギンに地下室人を思わせる過去を設定していたことである。その過去は、「チーホンのもとで」(別名「スタヴローギンの告白」)と章で明かされている(この章は最初の出版時には削除されていた)。そこではスタヴローギンは、あえて醜い行為をし、その醜さについて自分を責め、同時に他人を傷つけるという、青年時代の地下室人とそっくりな行動を取っている。したがって、スタヴローギンは、地下室人に単純に対立する存在ではない。むしろ彼のサディズムは、地下室人のマゾヒズムが極限まで成長し、弾け、結果としてすべてが反転して生まれたものだと理解したほうがよい。つまりは、スタヴローギンは、しなびた中年男性にならずにすんだ地下室人、マゾヒズムを深めるかわりにニヒルなサディストになることを選んだ地下室人なのである。だからこそ、彼は、地下室人たちの弱点を突き、思うがままに操ることができるのだ。マゾヒズムからサディズムへのその反転をドストエフスキーがいかに描きだしているか、そちらについて亀山の前掲書を見てほしいが(ここで東は、脚注で『ドストエフスキー 父殺しの文学(下)』p.79以下の参照を促す-筆者注)、いずれにせよ、世界への期待(マゾヒズム)が極限まで高まったとき、それが突然反転し冷淡な無関心に変わることがあるというのは、『悪霊』を読まなくても理解できる心理なのではないかと思う。そしてそのような「冷たい」人間が、しばしばひとを惹きつけるのもまたよくある話である。だからこそスタヴローギンは、神も理念ももたないのにテロリストのリーダーになることができたのだ。(ここのジラールの引用二行略、筆者注)

社会主義者から地下室人へ、そしてスタヴローギンへ。理想主義からマゾヒストへ、そしてサディストへ、社会をかえたいと願う人間から、社会を変えるなんて偽善だと顔を赤らめて罵る人間へ、そして社会なんて変わっても変わらなくてもいいから好きなことをやればよいのだとうそぶく人間へ。ドストエフスキーの弁証法は、『悪霊』でそのような第三の主体にたどりついた。 (東新著、p.276-8、 太字は筆者)

長文の引用になったが、新著の流れの結節点としてスタヴローギン像が要約的にまとめられた箇所(特に最後太字部分)である。ここでは、当方の疑問点を率直に述べてみたい。

第一に、文章冒頭の「スタヴローギンはマゾヒストではなくサディストである」は、一見この文節のみの結論のようだが、実は最終的な結論にもなっている。この点は、文末での弁証法的規定(スタヴローギン=第三の主体、黒字部分)を動かせないものとして先行させているからだろう。果たしてドストエフスキーの作品の人物像を、このような形式論を適用して発展段階的に捉えることがよい読みなのか。それに元々スタヴローギンは、単なる「テロリスト」でも「IT起業家」でもない。スタヴローギンを見くびっていないか。

第二に、冒頭の「地下室人に相当するのは、キリーロフやシャートフといった人物で、彼らはまさにスタヴローギンに思うがままに操られている」との件がある。ここも作品の読みとして納得できない。二人が、確かにスタヴローギンの支配のなかに分身的に存在するにしても、その人物像は主体的に描かれていて、各々がスタヴローギンとは違う個性で世界と(スタヴローギンとも)真剣に闘っているからだ。けっして、スタヴローギンに思うままに操られているわけではない。この点で、この二人が東の言う「地下室人=マゾヒスト=コミュタリアン」とは思えない。

第三に、東は次の文節で、一転して「スタヴローギンの告白」での<地下室人=マゾヒスト>的側面に言及する。この点は基本的に肯けるもので「スタヴローギンは、地下室人に単純に対立する存在ではない」とは正しい表現だろう。亀山が、スタヴローギンを『主婦』のオルディノフ(夢想家)の後継者として指摘していたのが思い出された。しかし最大の問題は、その次の件にある。「むしろ彼のサディズムは、地下室人のマゾヒズムが極限まで成長し、弾け、結果としてすべてが反転して生まれたものだと理解したほうがよい。つまりは、スタヴローギンは、しなびた中年男性にならずにすんだ地下室人、マゾヒズムを深めるかわりにニヒルなサディストになることを選んだ地下室人なのである」。

ここでは、スタヴローギンのサディズムがマゾヒズムから「反転」したものとして、スタヴローギン=サディスト説が採用される。東が引用するジル・ドゥルーズ『マゾッホとサド』(1967)の議論においても、このような「反転」を導くことはできないはずだ。

第四に、東はここで「マゾヒズムからサディズムへのその反転をドストエフスキーがいかに描きだしているか、そちらについて亀山の前掲書を見てほしい」として亀山解釈を自説の根拠としている。確かに亀山にはスタヴローギン=サディスト理解で説明している箇所はある。しかし東のような文脈で「反転」を認めているとは思われない。むしろ当方の見解では、亀山は基本的にスタヴローギン=マゾヒスト理解で、それにサディスト性(神をめざす者)が付加された複合的存在者だと思う。この観点から、亀山はスタヴローギンとマトリョーシャの関係の本質を以下のように見ていた。次ぎにこれを引用してゆきたい。

7.亀山郁夫&島田透<スタヴローギンとマトリョーシャの同一視、そのマゾヒズム>

たしかに「死に値する信じられないほどの罪」という解釈にまちがいはない。(スタヴローギン自身の「告白」として語られる言葉を受けての亀山の文章、筆者注)だが、ディテールそのものがスタヴローギンの解釈を裏切っている。つまり「告白」の背後には、ドストエフスキーが用意したもうひとつの答えがあるということだ。かりに、「告白」に盛られた内容以上のものはないと仮定しても、マトリョーシャはけっしてその「行為」を「かぎりなく醜悪な行為」などと思ったはずはない。彼女は、魅了されており、魅了されていればこそ罪深いと感じたのである。スタヴローギン自身も、心のどこかで確実に、マトリョーシャが自分に魅了されているという事実を察知していた。そのように考えると、スタヴローギンの「かぎりなく醜悪な」という判断は大きな恣意性を含んだものとなる。

スタヴローギンとマトリョーシャのマゾヒズムの共有ないしマトリョーシャへの一体化から生まれるマゾヒズムの快楽という視点をめぐって島田透は次のように書いている。

「スタヴローギンがマトリョーシャを誘惑するとき彼の無意識に形成される同一視の場は、マトリョーシャがふいに彼女のほうからはげしいキスを始めたことで危うくなる。‥‥‥マトリョーシャは、マゾヒスティックな同一視の場から外れるとき、同時に共犯関係からも外れてしまう。マトリョーシャに罪悪感がなかったとすれば、スタヴローギンの最初の同一視はこわれてしまう」

マトリョーシャ陵辱によって生じた事態は原罪の共有だった。マトリョーシャの耳元で「ずっと何ごとかを囁きかけていた」という一行が暗示しているものがそれである。だが、マトリョーシャの「自立」によってスタヴローギンは恐怖に目ざめ、マトリョーシャの死によって、再び、永遠の共犯関係を結ぶことができた。つまり、スタヴローギンとマトリョーシャは一体となった。 (「謎とき『悪霊』」、新潮選書2012、p.255-6)

文中に島田透の文章が引用されて、ここでの亀山の議論の中核になっているのが分かる。この引用文には、巻末の文献一覧にその出典が明示されている。島田透「スタヴローギンの精神分析」、ドストエーフスキイ研究、創刊号、一九八四年 となっている。当方としても個人的に懐かしい文献なのだが、それ以上に今更ながら大変意味ある論文だと思っている。元々、ドストエフスキーと深層心理特集号の掲載論文で、当時早大院生であった島田の初期論文のはずだ。内容は、フロイトの後期の複数論文(「ナルシズム論」「マゾヒズム論」他)からラカンの鏡像位相論などを駆使したもので、かなり高度で緻密な議論を展開している。フロイトと言うと、父性的な(陽性の)エディプス・コンプレックスが議論の中心になりがちだが、島田は、「陰性のエディプス・コンプレックス」(自分を母の位置に置き、母にかわって父の愛をうけようとする)に着目し、スタヴローギンのマトリョーシャとの同一視の場でこの図式を利用する。実はフロイトも、その有名な父親殺しのドストエフスキー論で、この観点から作家自身の本質的なマゾヒスト的性格に言及している。この図式はかなり有効なもので、スタヴローギンのチーホンとの対話場面とマトリョーシャへの同一視の場面の違いを島田は明らかにしつつ、さらにスタヴローギンの「去勢コンプレックス」を説明する。ここには、神を目指してチーホンと闘うスタヴローギンが、マトリョーシャの幻に遭遇して最後辿った末路、それがマゾヒズムの精神分析を通して明らかにされる。ここでは、「亀山ドストエフスキー」にもおそらく影響があったと思う島田論文の最終部の言葉を、亀山の上記引用に併せて記しておく。

正確には、マトリョーシャの幻はスタヴローギンと対立しているとも言えないだろう。マトリョーシャの幻として現れてくるのは、禁じられた自己愛の対象としてのスタヴローギン自身であり、それは禁止・<去勢>とファルスそのものをも現している。この幻は、スタヴローギンが<去勢>を無視し、排除しながら、同時にその存在を知っていて(同一視された)マトリョーシャの死を受け入れることによって<去勢>を認めていたことを告発する。マトリョーシャの幻とスタヴローギンが見つめ合う場は、<去勢>と同時に、彼の分裂を現している。 (上掲「研究」p.74)

おわりに

まとめにかかりたい。

標題の三島由紀夫とドストエフスキーとの本質的関係を指摘したいと思って無謀にも本論を書き始めた。それは『悪霊』のスタヴローギンの人間像と対照するかたちをめざした。その人間像を紹介した東の新著から、「亀山ドストエフスキー」に遡るかたちで議論してきた、それは元々<サディズム・マゾヒズム>という<際物言葉>を厳密に考えたいからでもあった。

実はその本質論において、参考にしてきた何冊かの書物がある。ここに明示しておきたい。「ジル・ドゥルーズ『マゾッホとサド』、蓮實重彦訳、晶文選書、1973」/「種村季弘『ザッヘル=マゾッホの世界』、平凡社ライブラリー、2004」/「フロイト『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』、中山元訳、光文社古典新訳文庫、2011」。とりあえずこれらの三冊は、おそらく<マゾヒズム・サディズム>を考えるうえでの基礎文献だと思う。今回はそれに、8.で紹介した論文の島田透「スタヴローギンの精神分析」も是非加えておきたい。無論、「亀山ドストエフスキー」の語られる氏の著書も加えねばならない。ここでは、本文で触れることができなかった種村季弘の著書で、以前から重要な指摘だと思ってきた文章を引用しておく。その前に、亀山が記しているドストエフスキーの言葉を先に掲示したい(『ドストエフスキー 父殺しの文学(上)』p.164)。是非以下の文章と対照して欲しい。

「思うに、ロシア人のもっとも大事な、もっとも根源的な精神的欲求とは、苦痛の欲求である。‥‥‥みずからの苦痛をロシア人はあたかも享受しているかのように見える」

(『作家の日記』・1873)

「苦痛に耐えるのは道徳だが、苦痛を愛するのは宗教である」と語ったのは、ウィリアム・ジェームズである。その意味でなら東スラブの異端諸宗派は、宗教的マゾヒズムのもっとも極端な形を代表していた。[‥‥]おそらくこれらの神秘宗派の教義は、遠く起源をグノーシス的異端に遡り、かつてバルカン一帯に猖獗したマニ教的ボゴミールはから近代ロシアの去勢(スコピエツ)派にまで至る、極端な禁欲主義的宗教の流れの隠された中間点を形成するものであろう。彼らの儀式は、しかし閉鎖的な信仰共同体の内部に自足してはおらずに世俗のうちにも波及して、一種の猟奇的スキャンダルを惹き起こす場合さえないではなかった。 (種村季弘『ザッヘル=マゾッホの世界』、p.20-21)

私の言いたいのはこうだ。ドナウの西側では「変質的」であり「倒錯」であるような性行動も、ドナウの東側では通常のあり方として堂々と罷り通っており、かりにブラーハの「不幸な夢想家」もクラフト=エビングの著作を読まなかったとしたら、別段自分を病人とはおもわなかったかもしれないということである。(エビングは、「マゾヒズム」の造語を発想した19世紀のドイツ・ウィーン地域の精神科教授医師、「不幸な夢想家」とは、エビングの著書を読んで自分を「マゾヒスト」だとして、マゾッホの死後、その妻ワンダにおかしな手紙を再三送りつけた貴族の男。それらはエビングのもとに回送された。筆者注)早い話が西欧の教養ある成人の性行動を正常であるとして、それならば成人とは異る女性であり子供であるというだけで「病人」であろうか。つまり実現されたものに対して、未決のものは未決であるがゆえに、排他的に変態もしくは病気として定義されるのであろうか。クラフト=エビングの独善的なドイツ的心理学類型学はドナウ側の西でしか通用しない狭隘な諸前提の上に成立しており、今日の文化人類学者なら確実にこれを方法として継受する代わりに、研究対象として取り上げるだろう。

(上記著書p.319、太字は筆者)

引用の頁が前後して恐縮だが、種村氏には、上掲のジル・ドゥルーズ『マゾッホとサド』の言葉を途中挿入した極めつけの文章がある。ドストエフスキーとマゾッホとのスラヴ・ウクライナの血脈的類縁性を強く意識させられる箇所である。同時に、そこで使われるサディズムという言葉の世界が、いかに二人の精神世界と異質な西ヨーロッパのエートスであるかを強く印象づけられた文章である。当方のドストエフスキー・スタヴローギンの<マゾヒズト>説に傾斜する根拠もこの辺にあると思っていい。

スラブ女性のこの神性を神性として成り立たせている根拠は一体何なのか。広大な自 然に対するスラブ人の畏怖の感情であろう。ここでは広大で孤独な大草原と、敵対的でも抱擁的でもある母性とが、すなわち自然と女性的なものとが同一視されるのである。ジル・ドゥルーズはみごとに説明している。

「自然そのものはそれに対して(自然を悪しきものと嘆く訴えに対して)、自然はいささかも敵対的ではなく、死を授けるときにさえ人間を憎んでいるわけではなくて、いかなる場合にも寒さ、母性、厳しさというという三つの顔を人間に向けているだけにすぎない、と答えるのである‥‥‥。自然は大草原(ステップ)のようなものだ。マゾッホの草原描写はすこぶるつきの美しさに満ちている。とりわけ『フリンコ・バラバン』の導入部において然り。そこでは、草原、海、母性が一つのものに合体して、大草原とはまさに、官能的欲求を変形し残酷さを変容させるところの骨の髄まで滲みる寒気によって、古代ギリシア人の官能の世界をおのが内部に葬り去り、サディズムの近代的世界を寄せつけまいとするものであることが手に取るように鮮やかに感知される。それは大草原のメシア二ズム、大草原の理想主義なのだ。」(『ザッヘル=マゾッホ紹介』) [‥‥]

「大草原のメシア二ズム」とドゥルーズは言った。それはしかし「女性存在のメシア二ズム」とも言いかえることができる。自然と女性の酷薄さを感受しつつたえずその彼方を待望すること、これがスラヴ的メシア二ズムの信条である。たしかに酷寒の冬を過ごさなければ、花咲き乱れる春はやってこない。 (上記著書p.24-26、太字は筆者)

いよいよ三島由紀夫についても締めくくりたいと思う。色々考えていた矢先、3.でも触れた『テロの文学史』(太田出版、2016.2)で三島由紀夫を取り上げた鈴村和成氏が、『三島SM谷崎』(彩流社、2016.6)という著書を刊行されていて、タイミング好く最近手に入れた。著書の帯には、「<サディストの三島><マゾヒストの谷崎>のイメージを覆す文学論!VSでもない、ANDでもない、妖しい関係性。」とのフレーズがあって気に入った

それで早速読み始めて、さらに驚かされた。この論考(エッセイ)で扱ったスタヴローギンやドストエフスキー、そしてそこから考えてきた三島由紀夫の「謎解き」の答えのように読めたからである。いきなり、鈴村の文章を引用してみても、本論での議論と難なく繋がっているように読める。例えば、見出し「ぼくじゃあない、父を去勢したがっているのは母の方なんだ」の部分に当方コメントを付して引用してみる(同著、p.29~32)。

そもそもサディズム、マゾヒズムの情動が完全に一面的・静止的なものであることはありえず、サディストはある面でマゾヒストであり、マゾヒストはある面ではサディストであることを免れない。

ドゥルーズの『マゾッホとサド』はフロイトに言及しながら、マゾヒストと母親の関係に語り及ぶことにおいて、三島由紀夫のケースについて多くの示唆を与えてくれる。(これ以降、読者は鈴村が言う三島由紀夫という固有名を、スタヴローギンないしはドストエフスキーに読み替えて読んでみて欲しい。― 筆者注)ドゥルーズは言う、―――

「マゾヒストがとりうる行動は、二つに一つしかない。すなわち、その過失を母親に負わせ(「ぼくじゃあない、父を去勢したがっているのは母の方なんだ」)、それをいいことにして投射〔projection〕という現象にまもられ、この悲しき母親と一体化し、かくしてペニス所有の域に達しようとする(倒錯としてのマゾヒズム)。(この件では、スタヴローギンと母親ワルワーラ、そして擬似的父親のステパンとの関係を、スタヴローギンがマトリョーシャへ「投射」(同一視)している事態と見るべきか ― 筆者注)。あるいは逆に、投射現象をあくまで持続させてこの一体化を失敗に導き、みずから犠牲者として姿をみせたいと思う(道徳的マゾヒズム。「父ではない、去勢されたのはぼくの方だ」)」(ここでは、スタヴローギンとマトリョーシャの結末についての7.で引用した亀山と島田の文章を参考にすべきだろう― 筆者注)。

三島由紀夫(以下、前述の読み替え― 筆者注)は明らかに前者のマゾヒストである。三島をマゾヒストで(、)ある(、、)と断定したいのではない。端的にいえば、三島は同時にマゾであり、サドであった。マゾであり、サドであったが、三島においてはマゾのほうが強度だった。そこにはドゥルーズがフロイトを批判的に解釈したような意味でのサド・マゾヒズムの「反転」がある。(以下、6.の東浩紀のスタヴローギンのサディズムへの「反転」という言葉への当方批判を思い出して欲しい― 筆者注)ドゥルーズによるフロイト解釈では、「マゾヒズムは反転によってサディズムから派生したものとして提示される」。重要なタームなのでフランス語を示すと、「反転」の原語はretournement。「反転」については、蓮實重彦の訳者「解説」にあるとおり、「『サディズムとマゾヒズムの反転』というフロイト的視点が、すでにある種の性急さによって、二つの対立概念を依存関係へと変貌させずにはいられない錯覚を具現化している」というフロイトの留保を考慮する必要があるだろう。蓮實は同じ「解説」で、フロイト的な反転や融合ではなく、(ドゥルーズ的な)「マゾッホとサド」という並置の接続詞「と」の持つ、「境界線」としての「それ本来の自由な戯れを回復せねばならぬ」と論じる。三島がマゾであり、同時(、、)に(、)サドであったというのはその意味である。(この点で、当方のスタヴローギン解釈も同様で、ここが東のそれとは違っていた― 筆者注)

三島は明らかに「過失を母親に負わせ」、「ぼくじゃあない、父を去勢したがっているのは母の方なんだ」と言っているようである。

この後、鈴村は三島由紀夫をめぐる母親倭文重と父親梓、さらに三島と結婚した杉山瑤子との親子関係、夫婦関係の歪んだあり方を検証する。その母子関係の歪みは、三島生誕時の祖母平岡なつ、祖父定太郎との関係まで遡る。これについては、本稿2.で中村健之介の引用の言葉を思い出して欲しい。そのような家族(特に母子)関係から鈴村は以下のように続ける。実は、ここでは解釈が当方と別れる部分(筆者注-太字部分)もあった。

こういう母子が夫・父に対して共謀し、連携し、相愛関係にあることは明らかである。

息子の公威(由紀夫)が「この悪しき母親と一体化し、かくしてペニス所有の域に達しようとする」(『マゾッホとサド』)のも無理はないと思われる。(ここに、前述の<倒錯としてのマゾヒズム>が成立している― 筆者注)フロイト的にいえば、公威は父を殺して、母を娶るオイディプスのペルソナを体現する。(この部分は、当方としては肯けない。結局それ以前の、父親からの<去勢>恐怖の段階に三島は止まった見るべきではないか、その結果、次の<道徳的マゾヒズム>が到来したとみるべきだろう― 筆者注)オイディプスが最期に眼を潰して自らを罰するように、三島由紀夫も腹を斬り、介錯されて、血まみれの悲惨きわまりない死を遂げる。かくして由紀夫は「倒錯としてのマゾヒズム」を体現するに至るのである。(この点、三島はオイディプスのような父殺しも母の娶りも為しえなかったわけで、むしろそのことの失敗によって、みずから犠牲者として姿を見せたいと処罰感情、<道徳的マゾヒズム>が、「父ではない、去勢されたのはぼくの方だ」として、先述のドゥルーズの言通り完結されたとみるべきではないか。― 筆者注)

当方が長年関係している「読書会」で、本年は『悪霊』をずっと読んできている。毎回のテーマはその時の発表者に任されているが、やはり自ずと焦点は絞られてくるようだ。すでに今年5回の集まりがあったが、副題に掲げたスタヴローギンという謎の主人公の人物像、その男が書いたとされる「手記と告白」に熱い言葉が集中している。ネットを見て訪れる若い女性もここ数年増えており、古参(?)のメンバーを含めて自由な意見の遣り取りがなされている。そんななか長年『悪霊』を読んできて思うことがいくつかある。

まず登場人物の人気ベストワンは、意外にも?主人公のスタヴローギンではなく、むしろその分身の一人キリーロフのようだ。これは、年齢性別にあまり関係なく一様に感じてきたことである。しかし今回、これも若い女性発表者が確かにキリーロフを優先しながらも、スタヴローギンのもう一人の分身シャートフにも言及していたのにはハッとした。これまで、もう少し言及されてよい人物だと思ってきたので‥‥‥。

そして今回も前回(と言っても、全作品を順に読んでいるので約10年前、2008年)同様な議論になったのが、「スタヴローギンの告白・<マトリョーシャの陵辱>」の件である。この場面の議論が盛んになったのは、亀山郁夫氏が『悪霊 神になりたかった男』(2006)を刊行した頃からで、その「マトリョーシャ=マゾヒスト」説をどう読むか。本稿は、改めてその辺を考えるつもりで書き始めている。ただし、やや迂遠な話になりそうだ。

1. 甦る三島由紀夫

話が飛ぶようで恐縮だが、今年の初め、三島由紀夫が自死した年(1970)の春頃録音された未公開のインタビュー(「告白」)が見つかり、間もなくラジオ放送(3月)された。最近(8/8)テレビ番組もあり、『告白 三島由紀夫未公開インタビュー』が出版された。三島の甲高い肉声と言葉が47年目に冥界から甦った。さらに、三島の『美しい星』(1962)を原作とする映画(吉田大八監督)も5月に公開された。「空飛ぶ円盤」の登場するSF的原作は、東西冷戦期核戦争の恐怖のあった時代を背景にしていて、地球滅亡の是非を宇宙人同士が論争する場面が小説終盤のクライマックスになっている(但し映画では構成が違っていて、そのようなシーンはない)。当時、その場面が「カラマーゾフの兄弟」の「大審問官物語」を連想させ、画期的な「ディスカッション小説」「思想小説」だとする好意的な批評(奥野健男)があった。しかし文壇内外の大旨の評価は、あまり芳しいものでなかったらしい。三島がその反響に落胆したことは確かなようだ。作品『憂国』(1961)もすでに発表されていた時期で、今回改めて『美しい星』を読んで、早くも三島は人間世界に決別の挨拶を送っているように読めた。なお、映画を含めての感想だが、『美しい星』は地球をその外から眺める「宇宙小説」で、ドストエフスキーを持ち出すならむしろ「作家の日記」に掲載の『おかしな人間の夢 ― 幻想的(ファンタスティック)な物語』(1877)と比較すべき未来小説だと感じた。今回、安岡治子氏の新訳(「光文社古典新訳文庫」2015)で改めて読み直したが、素晴らしい解説を含めて是非お薦めしたい今時の一冊だと感じた。

2.中村健之介の「スタヴローギンに似た人」

三島の話題を取り上げたのは、三島由紀夫とスタヴローギンを比較した中村健之介氏の「スタヴローギンに似た人」(『永遠のドストエフスキー』中公新書・2004、所収)の一節を紹介したいためであった。ここで中村は、スタヴローギンを語るために、少し前に亡くなった野坂昭如(1930-2015)の言葉を冒頭に掲げている。三島と近しい弟子筋の作家が、ずばり三島由紀夫という人間の急所を捉まえていると感心した。

三島由紀夫は、幼少年期を父母からひきはなされて病んだ祖母の異常な執着の中に閉じ込められて育ち、きわめてはやい時期から「仮面」をつけて演技する術を身につけ、他者への愛情を育てることを知らなかった宿命的な「オナニスト」だ。

(野坂昭如『赫奕たる逆光―私説・三島由紀夫』)

そしてこの後に、中村は次のような言葉で、もう一人の人物像との類似を語ってみせる。

スタヴローギンも、被害者意識の強い夢想家の家庭教師に育てられ、その家庭教師のあらぬ夢と恨みがましい愚痴を幼い心にたっぷり注ぎ込まれた。かれの現実との交感能力の若芽は、小さいときに腐ってしまった。

この三島由紀夫の生育環境から捉えた「仮面」と「オナニスト」という切り口が、確かにスタヴローギンの人間性のキーワードにもなっていると思えた。今回どちらかと言えば、後者の「オナニスト」という言葉の方が気になったのだが‥‥。

3.「ミシマユキオ」と「スタヴローギンの三人の分身たち」

これ以降は当方の勝手な推論話になるが、三島が、人生の最後に結末をつけるように一挙に顕した「ミシマ」には、『悪霊』に登場する分身たちの複数の「仮面」を被った相貌が(ヤヌス神のように)浮かんで見える。

第一に、「ミシマ」が「天皇陛下万歳」を三唱して割腹に及んだ、その日本国天皇への思いは、ロシア・メシア二ズムを熱く信奉したロシア正教徒の「シャートフ」の貌に比せられるものだろう。「シャートフ」の真率なロシアへの思いは、「ミシマ」の愚直で真正直な日本への思いに重なっていよう。

第二に、武士道の「腹切り」の作法に則っとり、死の恐怖を乗り越え意識的な自死を遂げた「ミシマ」の貌に似せられるものはだれか。それは、人神論に基づく形而上学的自殺を唱え、死後の宇宙空間への融合と再生(輪廻転生?)を夢想しながらピストル自殺を遂げた「キリーロフ」であろう。今年発見された「告白」で、三島が読者に希望したことは、その「告白と批評の中間形態」と本人が称した『太陽と鉄』(1968)の熟読であった。例えば次のその一節は文体はともかく、哲学者「キリーロフ」の言葉のようにも読める。

意識は一見受身のように思はれ、行動する肉体こそ「果敢」の本質のように見えるのだが、肉体的勇気のドラマにおいてはこの役割は実は逆になる。肉体は自己防衛の機能へひたすら退行し、明晰な意識のみが、肉体を飛び翔たせる自己放棄の決断を司る。その意識の明晰さの極限が、自己放棄のもっとも強い動因をなすのである。

苦痛を引受けるのは、つねに肉体的勇気の役割であり、言わば肉体的勇気とは、死を理解して味わおうとする嗜欲の源であり、それこそ死への認識能力の第一条件なのであった。書斎の哲学者が、いかに死を思いめぐらしても、死の認識能力の前提をなす肉体的勇気と縁がなければ、ついにその本質の片鱗をつかむことがないだろう。

関連するが、三島の自裁後間もなく発表された「自殺の形而上学」(1971.2)(『文芸読本 三島由紀夫』所収、1975)において、三島と同時代作家で、印象的な「対談」も残した高橋和巳が「三島氏の自決というのは、キリーロフ的だという感じがするのです」といち早く述べていたことを併記しておきたい。おそらく高橋は、ここで触れた『太陽と鉄』の言葉に敏感に反応したのだろう。またはじめに述べた、『悪霊』の一様なキリーロフ人気は、三島を殊更意識する必要もないが、キリーロフの孤独な哲学的思弁が人神論的な武士的エートスと共鳴するからで、それが無意識的な記憶として現代日本人に喚起されるためではないか。果たして三島自身が、実際「キリーロフ」にどこまで影響されたのか?

そして第三に、市ヶ谷駐屯地での決起は、自衛隊員に「クーデター」を呼びかけたものであったが、三島はそれが果たせないと速断するや「割腹自殺という自傷的なテロ」(『テロの文学史』鈴村和成著、2016.2)に予定通りに及んだ。ここに戦後憲法体制を変革する革命家(=「テロリスト」)の「ミシマ」が顕現した。どこまで「クーデター」の実現を確信していたか不明だが、そこに<必敗の予感>を抱いていたとしたらどうか。現在ネット画像でだれもが容易に眺められる「ミシマ」の軍服姿(貌)には、キッチュな仮面を被った「ピョートル」(ピエロ)のニヒルな笑いすら浮かんで見えないか。

そして無論、それらの貌の背後に首領として控えていたのが『スタヴローギン』というカリスマであった。「ミシマ事件」という出来事は、歴史事実として記憶されるものとなりながら、その中心に「ミシマ」と言う「空虚(カオス)の王」が屹立し、何重もの貌(分身)を併呑しながら、すべてを空無化しつつ今も「謎」をかけ続けている。

4.森田必勝という男は、三島由紀夫の「オム・ファタール」-「三島事件」の真相

しかし「謎」は解かれねばならない。ここでもう一人の自殺者が「事件」のキーマンとして存在する。三島由紀夫に「介錯」を施した後、二人目の割腹自殺を遂げた森田必勝(当時25歳の早大生、「楯の会」学生長)という男だ。実は森田の「介錯」は失敗に終わり、隊員の古賀浩靖が二人を「介錯」した。三島は、死後森田の名誉を顕彰するように生き残った三名に命令書を書いていた。問題は、二人だけの「割腹」というシナリオが何時確定したのかだ。おそらく最終的には事件間際なのだろうが、森田は自衛隊の体験入隊を三島と一緒にした直後(1968年春頃)、「先生のためには、いつでも自分は命を捨てます」との手紙を書き送っていた。三島との出会いの直後であった。運命の始まりであった。

森田については、現在『烈士と呼ばれる男―森田必勝の物語』(中村彰彦著、2003.6、文春文庫)と同著者の『三島事件もう一人の主役』(2015.11、ワック)に詳しい。文庫版を飾る軍服姿の半身写真、太陽のように明るい微笑がまぶしい。そして現在分かってきたのは、後著の題名のとおりだが、そして前著解説で森田・三島両人と事件直前まで付き合いのあった堤尭氏(文藝春秋社編集者)が語った森田の更なる発言から推測される内容だ。

「僕は絶対に三島先生を逃しません」「ここまできて三島がなにもやらなかったら、おれが三島を殺(や)る」それを聞いた堤氏は、「三島さんも大変だなあ、今度という今度は逃げられない。あの青年は、三島に取り付いた死神だよ。なにしろこんどは眦(まなじり)決したナショナリズムだからなあ。ハイ、サヨウナラというわけにはいかんだろう」と思ったという。それですぐその後(事件の年の正月)、「三島さん、大丈夫ですか」と実際訊いてみたと書いている。三島はさり気なく話題をそらしたらしい。同じく、堤氏はその解説で「あの自決につき二人の主従関係をいうなら、三島が主で森田が従と考えられてきたが、そうではなくて森田が主で三島が従だったのではないか、それが中村さんの指摘です。私もそう思います。森田さんがグイグイ三島さんを引っ張った。やがてコトを起すにしても、もう少し時間が欲しかったに違いない。連載中の『豊穣の海』を存分に仕上げたい。そのあとは、「藤原定家を書きたい」口癖のように言うのを何度か聞いたことがあります‥‥」とも書き添えている。そして森田は、「12月には佐藤首相を殺(や)る」とまで口走っていたらしく、「楯の会」隊長の三島にとって、11月下旬がギリギリの期限だったらしい。

そしてさらには、堤氏は当方が気になる言葉を吐いていた。「共に死ぬことを心中とすれば、心中は一つのドラマに見えて、実はAとB二つのドラマからなっています。太宰治のドラマと山崎富栄のドラマ。三島さんのドラマと森田さんのドラマ。二つが縒り合わさって心中という一つのドラマになる」。ここで、語られてこなかった三島以外の森田のドラマがやっと明らかになりつつあると直感した。あるいは、中村が書き記したように、「いわゆる三島事件の深層は、実は、『森田事件』というべきものであった」そしてさらに堤の言うとおり、「森田必勝は三島由紀夫にとって、「死神」といって悪ければまさに「オム・ファタール=運命の人」だった。」印象的な言葉だと思う。 (太字は筆者、以下も同じ)

ここで三島と森田の関係が、実は「心中」であったという推測があるが、その場合、それは文字通り男同士の「心中」であって、それは「情死」という意味合いになり、その前提に二人が「男色」(性的倒錯?)であったことが暗示される。三島が座右の書として推薦した『葉隠れ』には、「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり。二つ二つの場にて早く死ぬほうに片付(かたづ)くばかりなり。」「人間一生誠(まこと)に纔(わずか)の事なり。好いた事をして暮すべきなり。夢の間の世の中に、すかぬ事ばかりして苦を見て暮すは愚(おろ)かなることなり。」そしてそれらの文節に対応するように「恋の至極(しごく)は忍(しのぶ)恋(こい)と見立(みた)て候(そうろう)。逢(あ)ひてからは恋のたけが低く、一生忍んで思ひ死(じに)するこそ恋の本意なれ」と書かれているのだ。そしてこの最後の一節の「恋」とは、『葉隠れ』では男性同士の恋を指すが、三島と森田の恋が「忍(しのぶ)恋(こい)」であった可能性も排除されない。ただしただの「忍(しのぶ)恋(こい)」とは違っていただろうと考えるのが妥当か。

ここで三島由紀夫の戦後のデビュー作となった『仮面の告白』(1949)の「告白」を自伝的なものだと強弁するまでもなく、あるいは三島との赤裸々な「男色」を描いた福島次郎氏の『三島由紀夫 剣と寒紅』(1998)について、その小説的な真偽を確かめる必要も殊更ないだろう。ただし、ここで今年発見されたインタビューの「告白」で、三島が自分の行為の謎を解く最適な書物として推薦した『太陽と鉄』の一節を引いておくべきかと思った。

(『告白 三島由紀夫未公開インタビュー』2017.8・講談社、これより以下引用)

幼児、私は神輿の担ぎ手たちが、酩酊のうちに、いうにいわれぬ放恣な表情で、顔をのけぞらせ、甚だしいのは担ぎ棒に完全に項を委ねて、神輿を練り回す姿を見て、かれらの目に映っているものが何だろうかという謎に、深く心を惑わされたことがある。私にはそのような烈しい肉体的苦難のうちに見る陶酔の幻が、どんなものであるか、想像することもできなかった。そこでこの謎は久しきに亘って心を占めていたが、ずっとあとになって、肉体の言葉を学びだしてから、私は自ら進んで神輿を担ぎ、幼児からの謎を解明する機会をようよう得た。その結果わかったことは、彼らはただ空を見ていたのだった。彼らの目には何の幻もなく、ただ初秋の絶対の青空があるばかりだった。しかしこの空は、私が一生のうちに二度と見ることはあるまいと思われるほどの異様な青空で、高く絞り上げられるかと思えば、深淵の姿で落ちかかり、動揺常なく、澄明と狂気とが一緒になったような空であった。 (『太陽と鉄』)

そしてさらにこの一節は、『太陽と鉄』(「告白と批評の中間形態」)の末尾に置かれた、一篇の詩<イカロス>の最終部分に連続しているように読める。その箇所を追記する。

空の青は一つの仮想であり

すべてははじめから翼の蝋の

つかのまの灼熱の陶酔のために

私の属する地が仕組み

かつは天がひそかにその企図を助け

私に懲罰を下したのか?

私が私というものを信ぜず

あるいは私が私というものを信じすぎ

自分が何に属するかを請求に知りたがり

あるいはすべてを知ったと傲り

未知へ

あるいは既知へ

いずれも一点の青い表象へ

私が飛び翔とうとした罪の懲罰に?

5.『観光客の哲学』(東浩紀)と「亀山ドストエフスキー」

この辺から、もう一つの本題『悪霊』<スタヴローギンの告白>に言及してゆきたい。実は、そのきっかけは冒頭触れた『悪霊』を「読書会」で仲間と読みながら、一冊の著書を参考文献として読んだことによる。それは、今春刊行された哲学者の東浩紀氏の『ゲンロン0 観光客の哲学』(2017.4)である。当方がこの本に注目したのは、東氏のこれまでの哲学的思索の到達点かつ新展開でもある本著の結末部分(第2部、第7章)が「ドストエフスキーの最後の主体」となっていたためだ。東氏はここで、「テロ」という現代世界の危機を回避するための新機軸「観光客の哲学」「家族の哲学」を提起し、その足場に「テロの文学」でもある「ドストエフスキー文学」を持ち出したことになる。

21世紀の危機の時代、間もなくドストエフスキーの生誕200年(2021)を迎えようとする今日、ドストエフスキー文学が黙示録のように召喚されている。東はそのために、作品の弁証法的読解を前提に、最終作の『カラマーゾフの兄弟』(1881)で到達し「最後の主体」について語る。ここで当方がむしろ着目したのは、その作品において東が依拠したのが、ここ十数年間圧倒的なドストエフスキー論を書き続けてきた亀山郁夫のものであったことだ。言わば、本書は、その第一部の「観光客の哲学」から第二部の「家族の哲学」へ移行し、その新たな人間像を模索する最終部において、その前提の解釈を提供したのが「亀山ドストエフスキー」ということなのだ。実は当方が本著の功績だと感じたのは、東の哲学論その新機軸がまずあるにしても、今まで必ずしも十分に論じられてこなかった「亀山ドストエフスキー」のその現代性が東流に跡づけられたことになる。

そしてこの「亀山ドストエフスキー」の出発点となっているのが、『ドストエフスキー 父殺しの文学(上・下)』(2004.7 NHKブックス)であるのは間違いない。今回東の新著に促されて、改めて要所を読み直したが、それ以後の「亀山ドストエフスキー」のエッセンスがここに網羅されていると感じた。東は、以下のように本著を的確に要約している。

この著作は、フロイトの父殺しへの注目とジラールの三角形的欲望への注目を組み合わせ、嫉妬やマゾヒズムを軸にドストエフスキーの全作品を読解する包括的な試みになっている。

亀山の考えでは、ドストエフスキーは、父殺しに失敗し「去勢」されてしまった不能の作家である。現実の父は、自分が殺す前に農奴によって殺されてしまった。象徴的な父である皇帝についても、暗殺に参加するまえに逮捕されてしまった。そのためドストエフスキーは、独特のマゾヒズムを、すなわち去勢そのものに快楽を感じるような倒錯を病んでいる。その倒錯の快楽は、愛する女性がほかの男に奪われ、自分が父=男であることが否定される「寝取られ」の瞬間に頂点に達する。だからこそ、ドストエフスキーは繰り返し三角関係を設定し、主人公が愛する女性を奪われる場面を描き続けたし、現実にもそのような恋愛関係のなかに巻き込まれていった。これが亀山の見立てだ。

実は、この要点を押さえた「亀山ドストエフスキー」の出発点の文章に、やや注意すべき次の文章が、この後一行空けて連続している。

この見立てについては、研究者のあいだでは異論もあるようだ。しかし本書の議論に

は大きな示唆を与えてくれる。とりわけここで注目したいのは、亀山が、ドストエフスキー作品のなかでの社会主義から地下室への移行を、マゾヒズムの自覚として整理していたことである。 (以上は、『ゲンロン0 観光客の哲学』p.272-3より引用)

東の説明の「研究者のあいだでの異論」が何を指しているのか、必ずしも明らかでない。しかしこの後、亀山が『地下室の手記』を『新訳 地下室の記録』(集英社.2013)として、タイトルを変えて新訳し「革命かマゾヒズムか」という解説文を付して、改めて説明を試みたことは注目すべきだろう。言わば、東が「本書の議論に大きな示唆を与えてくれる」と指摘したのは、「サド・マゾヒズムの発見が、それまでの空想的社会主義の基盤を覆すほど強烈な破壊力帯びていたということ」を亀山の先行著書((上)p.175)から学び、それが世界の喫緊の「テロリスト」問題を考える端緒を与えたということなのであろう。

ぼくたちはまさにリベラルの偽善を暴く呪詛の声に取り囲まれている。その声がトランプを英雄に押し上げている。それゆえぼくはいまこそ『地下室の手記』をよみかえすべきだと考えたのである。

世界がどれほどユートピアに近づいたとしても、そしてそのユートピアがどれほど完全に近づいたとしても、人間が人間であるかぎり、ユートピアがユートピアであるかぎり、その全体を拒否するテロリストは必ず生みだされる。それが、いまぼくたちの世界が直面している問題である。その本質は政治の問題ではない。文学の問題である。しかしテロという帰結は政治の問題なのだ。 (東・新著、p.274-5)

ここで明らかなことは、東の言う『地下室の手記』の主題が<革命かマゾヒズムか>という亀山の主題への異論は別にして、世界危機からの脱出<テロリストの消滅>を考えるうえで、その主題がリアルな議論の糸口を提供してくれていたことだ。当方も東の議論の有効性を新著から読み取った者として、「亀山ドストエフスキー」のその起点になる「マゾヒズム論」のアクチュアルな現代性に改めて認識させられた。

そしてこれまでの残念な経緯は、従来の<サド・マゾ>論の通俗的な先入観が、本来あるべき文学論を抑制し、意味ある議論に導かれないことだ。例えば「ドストエフスキーとサド公爵」「ドストエフスキーとザッヘル・マゾッホ」と言った基礎的研究(文献)が見当たらないのは、その証左ではないか。「亀山ドストエフスキー」の意義とは、このような本質からドストエフスキー文学の解明を可能にする議論の先駆なのだろう。例えば、亀山には「サド・マゾヒズムの源泉」や「ドストエフスキーとマゾッホ」に触れた箇所がすでにその著書にある(『ドストエフスキー 父殺しの文学(上)』(p.162)。さらに当方がこの観点から注目しているのが、初期作品の『主婦』(1847)なのだが、一般にこの作品は発表当時から評価の低い駄作と考えられてきた。しかし実は、ドストエフスキー文学の本質を考えるうえで十分に探求すべき重要な作品だと思ってきた。そして亀山は、そのような意図から、特別な視線をすでにこの作品に注いでいた(同著(上)、p.98)。

そしてまた、本論のテーマとしてもう一つ「三島由紀夫」を取り上げてきたのは、実はこの「マゾヒズム論」との関係において日本の作家を持ち出して対照するなら、おそらく谷崎潤一郎か三島由紀夫であろうとの思いからである。さらにここでの「マゾヒズム論」には、三島とドストエフスキーの近接した関係、本質が孕まれていると直観したからである。かつ、この問題は「テロリストの問題」(文学と政治の接点)に通じていて、それは両者にこそ重なってくる問題だと思う(この点、政治性が希薄な谷崎は排除される)。このような観点から、次ぎに改めて注視されるのが、『悪霊』<スタヴローギンの告白>だろう。

6.スタヴローギンの<サディズム・マゾヒズム>

実は以上の問題と東の新著とが交差してくるのが、「地下室人」の後に論じられた『悪霊』のスタヴローギン像だ。東に拠れば、「亀山ドストエフスキー」すなわち<マゾヒズム・サディズム>の問題の弁証法的な延長になる。ただし、ここでは当方は異論も感じている。まずは、その東が新著で説くスタヴローギン像を以下に引用するが、これは基本的に「亀山ドストエフスキー」のはずだ。しかし果たしてそのままなのか?すでに亀山は、新著への書評<無限に「誤配」を重ねる努力>を『文學界』(7月号)に発表している。しかし何故か、最終部第7章「ドストエフスキーの最後の主体」については一切触れていない。興味を感じるが、おそらく別途議論の場があるからかもしれない。それを待ちたい。

スタヴローギンはマゾヒストではなくサディストである。寝取られる男ではなく寝取

る男である。世界を呪う男ではなく世界に無関心な男である。だからそれはいっけん地下室人に対立する人物造形のようにも見える。実際物語内では対立してもいる。『悪霊』で地下室人に相当するのは、スタヴローギンを取り巻くキリーロフやシャートフといった人物だが、彼らはまさにスタヴローギンに思うがままに操られている。地下室のマゾヒストたちは、社会主義者の偽善は指摘できても、サディストの無関心病には逆らえないのだ。

けれどもここで興味深いのは、ドストエフスキーが、同時にそのスタヴローギンに地下室人を思わせる過去を設定していたことである。その過去は、「チーホンのもとで」(別名「スタヴローギンの告白」)と章で明かされている(この章は最初の出版時には削除されていた)。そこではスタヴローギンは、あえて醜い行為をし、その醜さについて自分を責め、同時に他人を傷つけるという、青年時代の地下室人とそっくりな行動を取っている。したがって、スタヴローギンは、地下室人に単純に対立する存在ではない。むしろ彼のサディズムは、地下室人のマゾヒズムが極限まで成長し、弾け、結果としてすべてが反転して生まれたものだと理解したほうがよい。つまりは、スタヴローギンは、しなびた中年男性にならずにすんだ地下室人、マゾヒズムを深めるかわりにニヒルなサディストになることを選んだ地下室人なのである。だからこそ、彼は、地下室人たちの弱点を突き、思うがままに操ることができるのだ。マゾヒズムからサディズムへのその反転をドストエフスキーがいかに描きだしているか、そちらについて亀山の前掲書を見てほしいが(ここで東は、脚注で『ドストエフスキー 父殺しの文学(下)』p.79以下の参照を促す-筆者注)、いずれにせよ、世界への期待(マゾヒズム)が極限まで高まったとき、それが突然反転し冷淡な無関心に変わることがあるというのは、『悪霊』を読まなくても理解できる心理なのではないかと思う。そしてそのような「冷たい」人間が、しばしばひとを惹きつけるのもまたよくある話である。だからこそスタヴローギンは、神も理念ももたないのにテロリストのリーダーになることができたのだ。(ここのジラールの引用二行略、筆者注)

社会主義者から地下室人へ、そしてスタヴローギンへ。理想主義からマゾヒストへ、そしてサディストへ、社会をかえたいと願う人間から、社会を変えるなんて偽善だと顔を赤らめて罵る人間へ、そして社会なんて変わっても変わらなくてもいいから好きなことをやればよいのだとうそぶく人間へ。ドストエフスキーの弁証法は、『悪霊』でそのような第三の主体にたどりついた。 (東新著、p.276-8、 太字は筆者)

長文の引用になったが、新著の流れの結節点としてスタヴローギン像が要約的にまとめられた箇所(特に最後太字部分)である。ここでは、当方の疑問点を率直に述べてみたい。

第一に、文章冒頭の「スタヴローギンはマゾヒストではなくサディストである」は、一見この文節のみの結論のようだが、実は最終的な結論にもなっている。この点は、文末での弁証法的規定(スタヴローギン=第三の主体、黒字部分)を動かせないものとして先行させているからだろう。果たしてドストエフスキーの作品の人物像を、このような形式論を適用して発展段階的に捉えることがよい読みなのか。それに元々スタヴローギンは、単なる「テロリスト」でも「IT起業家」でもない。スタヴローギンを見くびっていないか。

第二に、冒頭の「地下室人に相当するのは、キリーロフやシャートフといった人物で、彼らはまさにスタヴローギンに思うがままに操られている」との件がある。ここも作品の読みとして納得できない。二人が、確かにスタヴローギンの支配のなかに分身的に存在するにしても、その人物像は主体的に描かれていて、各々がスタヴローギンとは違う個性で世界と(スタヴローギンとも)真剣に闘っているからだ。けっして、スタヴローギンに思うままに操られているわけではない。この点で、この二人が東の言う「地下室人=マゾヒスト=コミュタリアン」とは思えない。

第三に、東は次の文節で、一転して「スタヴローギンの告白」での<地下室人=マゾヒスト>的側面に言及する。この点は基本的に肯けるもので「スタヴローギンは、地下室人に単純に対立する存在ではない」とは正しい表現だろう。亀山が、スタヴローギンを『主婦』のオルディノフ(夢想家)の後継者として指摘していたのが思い出された。しかし最大の問題は、その次の件にある。「むしろ彼のサディズムは、地下室人のマゾヒズムが極限まで成長し、弾け、結果としてすべてが反転して生まれたものだと理解したほうがよい。つまりは、スタヴローギンは、しなびた中年男性にならずにすんだ地下室人、マゾヒズムを深めるかわりにニヒルなサディストになることを選んだ地下室人なのである」。

ここでは、スタヴローギンのサディズムがマゾヒズムから「反転」したものとして、スタヴローギン=サディスト説が採用される。東が引用するジル・ドゥルーズ『マゾッホとサド』(1967)の議論においても、このような「反転」を導くことはできないはずだ。

第四に、東はここで「マゾヒズムからサディズムへのその反転をドストエフスキーがいかに描きだしているか、そちらについて亀山の前掲書を見てほしい」として亀山解釈を自説の根拠としている。確かに亀山にはスタヴローギン=サディスト理解で説明している箇所はある。しかし東のような文脈で「反転」を認めているとは思われない。むしろ当方の見解では、亀山は基本的にスタヴローギン=マゾヒスト理解で、それにサディスト性(神をめざす者)が付加された複合的存在者だと思う。この観点から、亀山はスタヴローギンとマトリョーシャの関係の本質を以下のように見ていた。次ぎにこれを引用してゆきたい。

7.亀山郁夫&島田透<スタヴローギンとマトリョーシャの同一視、そのマゾヒズム>

たしかに「死に値する信じられないほどの罪」という解釈にまちがいはない。(スタヴローギン自身の「告白」として語られる言葉を受けての亀山の文章、筆者注)だが、ディテールそのものがスタヴローギンの解釈を裏切っている。つまり「告白」の背後には、ドストエフスキーが用意したもうひとつの答えがあるということだ。かりに、「告白」に盛られた内容以上のものはないと仮定しても、マトリョーシャはけっしてその「行為」を「かぎりなく醜悪な行為」などと思ったはずはない。彼女は、魅了されており、魅了されていればこそ罪深いと感じたのである。スタヴローギン自身も、心のどこかで確実に、マトリョーシャが自分に魅了されているという事実を察知していた。そのように考えると、スタヴローギンの「かぎりなく醜悪な」という判断は大きな恣意性を含んだものとなる。

スタヴローギンとマトリョーシャのマゾヒズムの共有ないしマトリョーシャへの一体化から生まれるマゾヒズムの快楽という視点をめぐって島田透は次のように書いている。

「スタヴローギンがマトリョーシャを誘惑するとき彼の無意識に形成される同一視の場は、マトリョーシャがふいに彼女のほうからはげしいキスを始めたことで危うくなる。‥‥‥マトリョーシャは、マゾヒスティックな同一視の場から外れるとき、同時に共犯関係からも外れてしまう。マトリョーシャに罪悪感がなかったとすれば、スタヴローギンの最初の同一視はこわれてしまう」

マトリョーシャ陵辱によって生じた事態は原罪の共有だった。マトリョーシャの耳元で「ずっと何ごとかを囁きかけていた」という一行が暗示しているものがそれである。だが、マトリョーシャの「自立」によってスタヴローギンは恐怖に目ざめ、マトリョーシャの死によって、再び、永遠の共犯関係を結ぶことができた。つまり、スタヴローギンとマトリョーシャは一体となった。 (「謎とき『悪霊』」、新潮選書2012、p.255-6)

文中に島田透の文章が引用されて、ここでの亀山の議論の中核になっているのが分かる。この引用文には、巻末の文献一覧にその出典が明示されている。島田透「スタヴローギンの精神分析」、ドストエーフスキイ研究、創刊号、一九八四年 となっている。当方としても個人的に懐かしい文献なのだが、それ以上に今更ながら大変意味ある論文だと思っている。元々、ドストエフスキーと深層心理特集号の掲載論文で、当時早大院生であった島田の初期論文のはずだ。内容は、フロイトの後期の複数論文(「ナルシズム論」「マゾヒズム論」他)からラカンの鏡像位相論などを駆使したもので、かなり高度で緻密な議論を展開している。フロイトと言うと、父性的な(陽性の)エディプス・コンプレックスが議論の中心になりがちだが、島田は、「陰性のエディプス・コンプレックス」(自分を母の位置に置き、母にかわって父の愛をうけようとする)に着目し、スタヴローギンのマトリョーシャとの同一視の場でこの図式を利用する。実はフロイトも、その有名な父親殺しのドストエフスキー論で、この観点から作家自身の本質的なマゾヒスト的性格に言及している。この図式はかなり有効なもので、スタヴローギンのチーホンとの対話場面とマトリョーシャへの同一視の場面の違いを島田は明らかにしつつ、さらにスタヴローギンの「去勢コンプレックス」を説明する。ここには、神を目指してチーホンと闘うスタヴローギンが、マトリョーシャの幻に遭遇して最後辿った末路、それがマゾヒズムの精神分析を通して明らかにされる。ここでは、「亀山ドストエフスキー」にもおそらく影響があったと思う島田論文の最終部の言葉を、亀山の上記引用に併せて記しておく。

正確には、マトリョーシャの幻はスタヴローギンと対立しているとも言えないだろう。マトリョーシャの幻として現れてくるのは、禁じられた自己愛の対象としてのスタヴローギン自身であり、それは禁止・<去勢>とファルスそのものをも現している。この幻は、スタヴローギンが<去勢>を無視し、排除しながら、同時にその存在を知っていて(同一視された)マトリョーシャの死を受け入れることによって<去勢>を認めていたことを告発する。マトリョーシャの幻とスタヴローギンが見つめ合う場は、<去勢>と同時に、彼の分裂を現している。 (上掲「研究」p.74)

おわりに

まとめにかかりたい。

標題の三島由紀夫とドストエフスキーとの本質的関係を指摘したいと思って無謀にも本論を書き始めた。それは『悪霊』のスタヴローギンの人間像と対照するかたちをめざした。その人間像を紹介した東の新著から、「亀山ドストエフスキー」に遡るかたちで議論してきた、それは元々<サディズム・マゾヒズム>という<際物言葉>を厳密に考えたいからでもあった。

実はその本質論において、参考にしてきた何冊かの書物がある。ここに明示しておきたい。「ジル・ドゥルーズ『マゾッホとサド』、蓮實重彦訳、晶文選書、1973」/「種村季弘『ザッヘル=マゾッホの世界』、平凡社ライブラリー、2004」/「フロイト『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』、中山元訳、光文社古典新訳文庫、2011」。とりあえずこれらの三冊は、おそらく<マゾヒズム・サディズム>を考えるうえでの基礎文献だと思う。今回はそれに、8.で紹介した論文の島田透「スタヴローギンの精神分析」も是非加えておきたい。無論、「亀山ドストエフスキー」の語られる氏の著書も加えねばならない。ここでは、本文で触れることができなかった種村季弘の著書で、以前から重要な指摘だと思ってきた文章を引用しておく。その前に、亀山が記しているドストエフスキーの言葉を先に掲示したい(『ドストエフスキー 父殺しの文学(上)』p.164)。是非以下の文章と対照して欲しい。

「思うに、ロシア人のもっとも大事な、もっとも根源的な精神的欲求とは、苦痛の欲求である。‥‥‥みずからの苦痛をロシア人はあたかも享受しているかのように見える」

(『作家の日記』・1873)

「苦痛に耐えるのは道徳だが、苦痛を愛するのは宗教である」と語ったのは、ウィリアム・ジェームズである。その意味でなら東スラブの異端諸宗派は、宗教的マゾヒズムのもっとも極端な形を代表していた。[‥‥]おそらくこれらの神秘宗派の教義は、遠く起源をグノーシス的異端に遡り、かつてバルカン一帯に猖獗したマニ教的ボゴミールはから近代ロシアの去勢(スコピエツ)派にまで至る、極端な禁欲主義的宗教の流れの隠された中間点を形成するものであろう。彼らの儀式は、しかし閉鎖的な信仰共同体の内部に自足してはおらずに世俗のうちにも波及して、一種の猟奇的スキャンダルを惹き起こす場合さえないではなかった。 (種村季弘『ザッヘル=マゾッホの世界』、p.20-21)

私の言いたいのはこうだ。ドナウの西側では「変質的」であり「倒錯」であるような性行動も、ドナウの東側では通常のあり方として堂々と罷り通っており、かりにブラーハの「不幸な夢想家」もクラフト=エビングの著作を読まなかったとしたら、別段自分を病人とはおもわなかったかもしれないということである。(エビングは、「マゾヒズム」の造語を発想した19世紀のドイツ・ウィーン地域の精神科教授医師、「不幸な夢想家」とは、エビングの著書を読んで自分を「マゾヒスト」だとして、マゾッホの死後、その妻ワンダにおかしな手紙を再三送りつけた貴族の男。それらはエビングのもとに回送された。筆者注)早い話が西欧の教養ある成人の性行動を正常であるとして、それならば成人とは異る女性であり子供であるというだけで「病人」であろうか。つまり実現されたものに対して、未決のものは未決であるがゆえに、排他的に変態もしくは病気として定義されるのであろうか。クラフト=エビングの独善的なドイツ的心理学類型学はドナウ側の西でしか通用しない狭隘な諸前提の上に成立しており、今日の文化人類学者なら確実にこれを方法として継受する代わりに、研究対象として取り上げるだろう。

(上記著書p.319、太字は筆者)

引用の頁が前後して恐縮だが、種村氏には、上掲のジル・ドゥルーズ『マゾッホとサド』の言葉を途中挿入した極めつけの文章がある。ドストエフスキーとマゾッホとのスラヴ・ウクライナの血脈的類縁性を強く意識させられる箇所である。同時に、そこで使われるサディズムという言葉の世界が、いかに二人の精神世界と異質な西ヨーロッパのエートスであるかを強く印象づけられた文章である。当方のドストエフスキー・スタヴローギンの<マゾヒズト>説に傾斜する根拠もこの辺にあると思っていい。

スラブ女性のこの神性を神性として成り立たせている根拠は一体何なのか。広大な自 然に対するスラブ人の畏怖の感情であろう。ここでは広大で孤独な大草原と、敵対的でも抱擁的でもある母性とが、すなわち自然と女性的なものとが同一視されるのである。ジル・ドゥルーズはみごとに説明している。

「自然そのものはそれに対して(自然を悪しきものと嘆く訴えに対して)、自然はいささかも敵対的ではなく、死を授けるときにさえ人間を憎んでいるわけではなくて、いかなる場合にも寒さ、母性、厳しさというという三つの顔を人間に向けているだけにすぎない、と答えるのである‥‥‥。自然は大草原(ステップ)のようなものだ。マゾッホの草原描写はすこぶるつきの美しさに満ちている。とりわけ『フリンコ・バラバン』の導入部において然り。そこでは、草原、海、母性が一つのものに合体して、大草原とはまさに、官能的欲求を変形し残酷さを変容させるところの骨の髄まで滲みる寒気によって、古代ギリシア人の官能の世界をおのが内部に葬り去り、サディズムの近代的世界を寄せつけまいとするものであることが手に取るように鮮やかに感知される。それは大草原のメシア二ズム、大草原の理想主義なのだ。」(『ザッヘル=マゾッホ紹介』) [‥‥]

「大草原のメシア二ズム」とドゥルーズは言った。それはしかし「女性存在のメシア二ズム」とも言いかえることができる。自然と女性の酷薄さを感受しつつたえずその彼方を待望すること、これがスラヴ的メシア二ズムの信条である。たしかに酷寒の冬を過ごさなければ、花咲き乱れる春はやってこない。 (上記著書p.24-26、太字は筆者)

いよいよ三島由紀夫についても締めくくりたいと思う。色々考えていた矢先、3.でも触れた『テロの文学史』(太田出版、2016.2)で三島由紀夫を取り上げた鈴村和成氏が、『三島SM谷崎』(彩流社、2016.6)という著書を刊行されていて、タイミング好く最近手に入れた。著書の帯には、「<サディストの三島><マゾヒストの谷崎>のイメージを覆す文学論!VSでもない、ANDでもない、妖しい関係性。」とのフレーズがあって気に入った

それで早速読み始めて、さらに驚かされた。この論考(エッセイ)で扱ったスタヴローギンやドストエフスキー、そしてそこから考えてきた三島由紀夫の「謎解き」の答えのように読めたからである。いきなり、鈴村の文章を引用してみても、本論での議論と難なく繋がっているように読める。例えば、見出し「ぼくじゃあない、父を去勢したがっているのは母の方なんだ」の部分に当方コメントを付して引用してみる(同著、p.29~32)。

そもそもサディズム、マゾヒズムの情動が完全に一面的・静止的なものであることはありえず、サディストはある面でマゾヒストであり、マゾヒストはある面ではサディストであることを免れない。

ドゥルーズの『マゾッホとサド』はフロイトに言及しながら、マゾヒストと母親の関係に語り及ぶことにおいて、三島由紀夫のケースについて多くの示唆を与えてくれる。(これ以降、読者は鈴村が言う三島由紀夫という固有名を、スタヴローギンないしはドストエフスキーに読み替えて読んでみて欲しい。― 筆者注)ドゥルーズは言う、―――

「マゾヒストがとりうる行動は、二つに一つしかない。すなわち、その過失を母親に負わせ(「ぼくじゃあない、父を去勢したがっているのは母の方なんだ」)、それをいいことにして投射〔projection〕という現象にまもられ、この悲しき母親と一体化し、かくしてペニス所有の域に達しようとする(倒錯としてのマゾヒズム)。(この件では、スタヴローギンと母親ワルワーラ、そして擬似的父親のステパンとの関係を、スタヴローギンがマトリョーシャへ「投射」(同一視)している事態と見るべきか ― 筆者注)。あるいは逆に、投射現象をあくまで持続させてこの一体化を失敗に導き、みずから犠牲者として姿をみせたいと思う(道徳的マゾヒズム。「父ではない、去勢されたのはぼくの方だ」)」(ここでは、スタヴローギンとマトリョーシャの結末についての7.で引用した亀山と島田の文章を参考にすべきだろう― 筆者注)。

三島由紀夫(以下、前述の読み替え― 筆者注)は明らかに前者のマゾヒストである。三島をマゾヒストで(、)ある(、、)と断定したいのではない。端的にいえば、三島は同時にマゾであり、サドであった。マゾであり、サドであったが、三島においてはマゾのほうが強度だった。そこにはドゥルーズがフロイトを批判的に解釈したような意味でのサド・マゾヒズムの「反転」がある。(以下、6.の東浩紀のスタヴローギンのサディズムへの「反転」という言葉への当方批判を思い出して欲しい― 筆者注)ドゥルーズによるフロイト解釈では、「マゾヒズムは反転によってサディズムから派生したものとして提示される」。重要なタームなのでフランス語を示すと、「反転」の原語はretournement。「反転」については、蓮實重彦の訳者「解説」にあるとおり、「『サディズムとマゾヒズムの反転』というフロイト的視点が、すでにある種の性急さによって、二つの対立概念を依存関係へと変貌させずにはいられない錯覚を具現化している」というフロイトの留保を考慮する必要があるだろう。蓮實は同じ「解説」で、フロイト的な反転や融合ではなく、(ドゥルーズ的な)「マゾッホとサド」という並置の接続詞「と」の持つ、「境界線」としての「それ本来の自由な戯れを回復せねばならぬ」と論じる。三島がマゾであり、同時(、、)に(、)サドであったというのはその意味である。(この点で、当方のスタヴローギン解釈も同様で、ここが東のそれとは違っていた― 筆者注)

三島は明らかに「過失を母親に負わせ」、「ぼくじゃあない、父を去勢したがっているのは母の方なんだ」と言っているようである。

この後、鈴村は三島由紀夫をめぐる母親倭文重と父親梓、さらに三島と結婚した杉山瑤子との親子関係、夫婦関係の歪んだあり方を検証する。その母子関係の歪みは、三島生誕時の祖母平岡なつ、祖父定太郎との関係まで遡る。これについては、本稿2.で中村健之介の引用の言葉を思い出して欲しい。そのような家族(特に母子)関係から鈴村は以下のように続ける。実は、ここでは解釈が当方と別れる部分(筆者注-太字部分)もあった。

こういう母子が夫・父に対して共謀し、連携し、相愛関係にあることは明らかである。

息子の公威(由紀夫)が「この悪しき母親と一体化し、かくしてペニス所有の域に達しようとする」(『マゾッホとサド』)のも無理はないと思われる。(ここに、前述の<倒錯としてのマゾヒズム>が成立している― 筆者注)フロイト的にいえば、公威は父を殺して、母を娶るオイディプスのペルソナを体現する。(この部分は、当方としては肯けない。結局それ以前の、父親からの<去勢>恐怖の段階に三島は止まった見るべきではないか、その結果、次の<道徳的マゾヒズム>が到来したとみるべきだろう― 筆者注)オイディプスが最期に眼を潰して自らを罰するように、三島由紀夫も腹を斬り、介錯されて、血まみれの悲惨きわまりない死を遂げる。かくして由紀夫は「倒錯としてのマゾヒズム」を体現するに至るのである。(この点、三島はオイディプスのような父殺しも母の娶りも為しえなかったわけで、むしろそのことの失敗によって、みずから犠牲者として姿を見せたいと処罰感情、<道徳的マゾヒズム>が、「父ではない、去勢されたのはぼくの方だ」として、先述のドゥルーズの言通り完結されたとみるべきではないか。― 筆者注)