研究ノート

ヴォギュエ「ロシアの小説」(原本)

ドストエフスキー

フランスにおけるその受容 (上)

林 良児

プロローグ

アンドレ・ジイド(1869‐1951)は、「文学における影響について」(1900)という講演のなかで次のように述べている。

私がしかじかの本を読み、読了したのちにそれを閉じ、書架の棚に戻すとします、―しかし、その本のなかには、忘れがたいしかじかの言葉がありました。その言葉はもう自分の言葉と見分けがつかないくらい、心の奥深くに入りこんでいます。以後の私は、その言葉を知らなかったときのようでは、もうないのであります。(…)このような言葉の力を、どう説明すればいいのでしょうか?その力の由来は、まだ自分にも知られていなかった私の何かの部分を、要するに啓示してくれたということであります。その言葉は私にとって、一つの説明―そう、私自身の一つの説明にほかならなかったのであります 。1

文学作品の価値は、そのように時代を超えて生きつづけ、読み手の「私」に「私自身の一つの説明」を与えてくれる言葉の力にあるのだろう。ドストエフスキー(1821‐1881)が今もなお多くの人びとを引きつけるのはその作品のなかに「言葉の力」を感じ取るからであるに相違ない。

そのようなドストエフスキーの文学が西欧に与えた影響についてはすでに日本を含めて相当な研究の蓄積があると言われている 2。2本稿の目的は、ドストエフスキーの文学がフランス文学にどのような影響をもたらしたのかという問題を解明することではなく、フランスにおけるドストエフスキー文学の受容、とりわけ初期の受容の問題を考察することにある。

「小説というジャンルで世界文学が到達しえた最高の達成の一つ」3 いわれるドストエフスキーの文学は、はたしてどのように解釈されてきたのか。Ⅰ章では、三点の先行研究に基づいて本国ロシアにおける二十世紀初頭までのドストエフスキー評価の流れを整理し、Ⅱ章では、諸国での受容の一例として、やはり三点の先行研究を例に日本における初期の受容の過程を概観し、その後Ⅲ章以降で、本題であるフランスにおける受容の推移を検討することにしたい。

Ⅰ.ドストエフスキーの文学に対する本国の初期の評価

ルネ・ウェレック(1903‐1995)はその「ドストエフスキー論の系譜」(1962)のなかで、ドストエフスキー評価の起点は、『貧しき人々』に関するベリンスキーの熱狂的賞賛であると述べている。

ドストエフスキーの評価―および以後一つの主流をなす批評傾向―が確定したのは、一世紀以上も昔、今なおロシア最大の批評家と尊称されるヴィサリオン・ベリンスキー(1811‐1848)によって、処女作『貧しき人々』(1846)が、熱狂的賛辞をもって迎えられた時に始まる 。4

『貧しき人々』は、1846年1月、サンクトペテルブルグで刊行された「ペテルブルグ文集」に掲載された。この文集への掲載に先立ってすでに『貧しき人々』を通読していたベリンスキーはこの作品を論評し、それを自らが「批評および書誌」を担当していた雑誌「祖国の記録」に無署名で発表したのである 。5

ベリンスキーが讃えるのは、『貧しき人々』の刊行以前から、識者のあいだでロシア文学の表舞台に登場する「新しい異常な才能者」と噂されていたドストエフスキーのユーモアであり、人の心を見通す先天的な洞察力だった。

ドストエフスキー氏の才能が風刺的でもなく、描写的でもなく、高い程度において創造的であり、そして彼の才能の優越的性質がユーモアであることは一見してわかることである。彼は経験と観察とによって与えられたところの、人生および人間の心に関する知識をもって人を驚かすのではない。否、彼は人生および人間の心を知っているのであり、しかも深く知っているのであるが、しかしアプリオリに、したがって純詩的に、創造的に知っているのである 。6

高い程度において創造的であるとは、ものごとの本質を的確かつ詩的に表現する才能に長けていることを指すのだろう。なるほど、ベリンスキーの言葉は『貧しき人々』を書いたドストエフスキーに心を打たれ、作者に深く共鳴していることを感じさせる。『貧しき人々』の出版から2週間後に上梓された二作目の『二重人格』(除村による訳語。『分身』)については評価にやや留保がつくものの、ベリンスキーは、一般的な読者がこの作品に「冗長さ」を感じることがあるとしても、それは「あまりの豊饒さ」と呼ぶべきものであり、芸術の秘密を知る人々には、『貧しき人々』を超える創造的才能と思想の深さを容易に理解できることであると論評している 。7

このように、ドストエフスキーは人の心を深く知っている創造的才能の持ち主なのだと称賛したベリンスキーの評価が、現在、すなわち、「ドストエフスキー論の系譜」が発表された1962年の時点に至るまで、ロシアにおけるドストエフスキー批評の基調になっているとウェレックは述べている。要するに、「虐げられ傷つけられた人々」を思うドストエフスキー、または「病める魂」をわがものとするドストエフスキーというイメージが、1846年の処女作『貧しき人々』と第二作(『二重人格』)『分身』の時点ですでに形成されていたということである。

初期のドストエフスキーの力量を高く評価したのは、ベリンスキーに限ったことではなかった。ドストエフスキーとほぼ同世代にあたるロシアの批評家ニコライ・ドブロリューボフ(1836-1861)はそのような一人である。ドブロリューボフは「打ちのめされた人々」と題する評論のなかで次のように述べている。

ドストエフスキイ氏の作品には、彼の書いたもののすべてに多少とも目立った一つの共通点が見出される。それは、ほんとうの、完全な、独立した人間、自分自身となる力がないし、それどころか、その権利もないと自ら思いこんでいる人間を思う心の痛みである 。8

このドストエフスキー論が書かれたのは著者が他界した年の1861年のことだから、「ドストエフスキーの書いたもののすべて」とは、『虐げられた人びと』(1861)よりまえの作品、すなわち、『貧しき人々』(1846)や『白夜』(1848)などを始めとする、1846年から1860年までに書かれた作品ということになる。ベリンスキーが見た「人間の心」と同じように、ドブロリューボフが見ているのは作品の背後にいて、自由に生きる権利さえも見失った人間の姿に胸を痛めるドストエフスキーの優しい眼差しである。

では、ベリンスキーが指摘した初期の作品やドブロリューボフが指摘した前期の作品におけるドストエフスキーの人間愛ともいうべき慈愛の精神は、その後の作品のなかでどのように変容していったのだろうか。

ドストエフスキーの年譜によれば、あれほど評価してくれたベリンスキーとの良好な関係が早くも翌1847年には破綻したことが分かる。ドストエフスキーは、1849年には非合法活動の廉でペトロパヴロフスカヤ要塞に監禁され、以後、死刑判決、特赦、懲役4年のシベリアでの服役、刑期満了、軍務とつづく。軍務を免除されてペテルブルグ居住を許可されたのは1859年である。このシベリア追放につづく十年間が小説家ドストエフスキーにどのような影響をもたらしたのかは詳らかでない。しかし、いかなる影響もなかったはずはなく、逆に、この作家の思想に深い痕跡を残したであろうことは想像に難くない。たとえば、1860年代になってドストエフスキーの政治的スタンスが逆転し、「急進派の狭小な実利的、政治思想優先の文学観を攻撃するまでになっていた」9 といわれることも、そのような10年の背景のなかに置いて解釈してよいのだろう。

さらに、1871年出版の『悪霊』、1880年出版の『カラマーゾフの兄弟』によって、ドストエフスキーは完全に「宗教的、政治的保守勢力の代弁者」10 とみなされ、1880年には人びとから「聖人、預言者」と歓呼され、1883年には友人のソロヴィヨフが、ドストエフスキーを「神の預言者」や「神秘的見者」11 として語ったという。

他方、1849年から1859年までの10年間のシベリア追放を境に「急進派のシンパ」から「スラヴ主義者と類似した政治的見解を推し進めた」作家となったドストエフスキーは、1882年に著名な急進派の人物から、「一つの残酷な才能」、「苦悩を楽しむサディストであり、拷問者と被拷問者、両者を産む秩序の擁護者である」12 との厳しい批判も受けていたという。ミハイロスキーというその人物には、ドストエフスキーが描くロシアや革命家の姿は「虚偽の塊」であり、時代の真の姿を捉え損ねたものに見えたのである。

このように、急進派からは、時代の真実から視線をそらして苦悩を楽しむサディストと批判されたドストエフスキーの文学。他方、虐げられ人々を哀れみ、病める魂に救済の手をさしのべ、政治思想優先の文学観を攻撃し、聖人や預言者と歓呼され、宗教的、政治的保守勢力の代弁者に譬えられたドストエフスキーの文学。いわば、より良き社会の実現を目指して時代の真実を描くべき使命感が希薄になってしまったと批判された文学と、社会に奉仕する芸術としての文学ではなくひたすらあるがままの人間存在を象徴的に描いているとみられた文学という相反する二つの文学である。大きくかけ離れた、ドストエフスキーをめぐるそのような二様の解釈が「1900年以前のロシア」に展開し、いっそう深化しつつそのまま二十世紀に引き継がれたというのである 。13

しかも、世紀の転換期においてこの両者、すなわち、ドストエフスキーのなかに「キリスト教的精神の探究者」や「象徴主義者」の芸術性を見る立場と、「ドストエフスキーを敵対者とみなし、ロシアの邪悪な天才、抑制への屈従を説く蒙昧主義者、反動主義者として攻撃」する立場とが鋭く対立し、その後、スターリン(1879‐1953)時代には、「良き、進歩的啓蒙主義者であったドストエフスキーと、悪しき反動主義的宗教家であるドストエフスキーという区別」が設けられていたこと、そして、そのような区分は1960年代初頭においてもなお存在していた、と「ドストエフスキー論の系譜」の著者ウェレックは語っている 。14

ドストエフスキーが文壇に登場した1880年代後半から20世紀初頭までの期間のロシアにおけるその文学に対する評価の概要はおよそ以上のような内容である。では、そのようなドストエフスキーの文学を諸国はどのように受けとめてきたのか。その一例をわが国に見てみたい。

Ⅱ 日本におけるドストエフスキー受容

わが国にドストエフスキーの文学が入ってきたのはいつのころなのか。1958年に河出書房新社から出版された世界文学全集Ⅱ-10『死の家の記録』に「ドストエーフスキイ読書案内」と題する一文を寄せた小沼文彦によれば、「ドストエフスキーが日本に盛んに紹介されるようになったのは1910年ごろから」であるという。自らを翻訳者と断る小沼は、本国ロシアにおける正反対のドストエフスキー評価をこう振りかえる。

この偉大な作家についての研究書を読めば読むほど、どうしてこうも正反対な結論が出るのかと、ますますわけがわからなくなってきます。事実、ドストエーフスキイについての評論は、現在まではっきりと二つにわかれています。その一つはベリンスキイ、ドブロリューボフ、チェルヌイシェフスキ等を源流とする、この作家の現実認識的方向を高く評価したソヴィエト公許のもので、もう一つはソロヴィヨフ、メレジュコフスキイを開祖とする、その神秘的、宗教的な思想を重視した批評です 。15

そして、この二つのうち、「たまたまその当時ロシアの評論界の主流となっていた第二のグループの見解がそのまま日本に伝えられた」と述べている。「その当時」とは「1910年ころ」を意味する。小沼は、第一のグループと名づけた「現実認識的方向を高く評価する」評論について、「宗教か革命かという問題を解決しようとして書きながら、その解決を教会の中に求めた『カラマーゾフの兄弟』のような、いわゆる反動的な作品はなるべく読まないようにしたほうがいい」と説く見方であると説明している。一方、「神秘的、宗教的な思想」を重視する評論とは、「ただひたすらにこの作家の哲学に没頭し、その二重性と神秘性の解明に努める」見方であるという。これをルネ・ウェレックの先の解説と重ね合わせると、世紀転換期の二つの立場、すなわち、「抑制への屈従を説く蒙昧主義者、反動主義者」としてのドストエフスキーを読む立場と、「キリスト教的精神の探究者」や「象徴主義者」としてのドストエフスキーを読む立場との対立に符合する。ともあれ、1910年ごろの日本に伝えられたのは、当時のロシアで主流となっていた見解、すなわちドストエフスキーの「神秘的、宗教的な思想」を重視する読み方だったというのである。

要するに、神秘的で、宗教的で、哲学的な文学、それが今から100年ほど前に移入された、日本におけるドストエフスキー文学の当初のイメージだったということである。では、その後の経過はどうであったのか。

1975年に『ドストエフスキーと日本人』を著した松本健一は、わが国には「ドストエフスキーが熱狂的に読まれた時代が過去に五度ほどあった」16 と述べている。

1回目はわが国に「近代的自我が生まれ出ようとする」1892年(明治25年)前後で、ドストエフスキーの文学は、「自我意識を描写すべきリアリズムを前提とする(…)近代文学の手本として」受け入れられたという。

2回目は1907年(明治40年)前後で、それは「ドストエフスキーが急速に、それも熱狂的に読まれはじめていた」 時であり、明治末期の青年たちはとりわけラスコーリニコフへの自己投影をつうじて「硬直しはじめた明治国家を、あるいはその抑圧体制をうちから打ち破ろうとする熱い思いを、ひそかに発散していた」17 と述べている。

3回目は、1912年から1926年までの大正期で、それは、1912年にわが国に到着して「大正はじめのドストエフスキイ熱」を定着させたガーネット英訳による『ドストエフスキイ全集』や、1917年から1921年にかけて新潮社から刊行された「日本最初の『ドストエフスキイ全集』全11篇の存在に象徴され、その影響は白樺派から、芥川を経て、プロレタリア文学にいたるまで多岐にわたる。「アポロ的完成をしめすトルストイよりもディオニソス的混沌を開示するドストエフスキイのほうが人々の共感をよびはじめた」18 、と松本は述べる。あるべき人間の姿を追求するドストエフスキーよりも、矛盾に満ちたあるがままの人間の姿を表現するドストエフスキーのほうが人びとの共感を得たということなのだろう。

4回目は1934年から1937年(昭和9年から12年)にかけてで、それは満州事変に続く動乱の時代であり、「民衆はただ佇んでいるばかりだった。この八方ふさがりの状態は、ひとを「何故に生くるか」という自己否定的な問いのまえに立たすことになった。その問いかけをかねてより発していたのがドストエフスキイであり、そこに彼の文学が再認識される理由があった 、19 というのである。

そして、五回目が1945年から1950年(昭和20年から25年)にいたる時期である。終戦に続くこの時期、「わがくにの知識人たちははじめて、ドストエフスキイ文学の畢生のテーマである<復活>=<救済>の意味を、みずからのこととして理解できる地点に立てたのかもしれない。(…)わが知識人たちはドストエフスキイとともに戦後を生きはじめたのであった」20 、と述べている。

松本は、これら五回の「各時期にはそれぞれに先んじる潜伏期もしくは個人の密室内での受容期があるはず」であることを認めている。しかし、何をもって流行と見るのかは意見が分かれることであろうし、ドストエフスキー受容を五つの時期に大別した手法に対しても異論はあるかもしれない。確かなことは、著者が指摘しているようなわが国の社会的、文化的文脈のなかで、ドストエフスキーの作品がある時には近代的自我の象徴として、またある時は生きるための航路標識として多くの人びとに長く読み継がれてきたことである。

要するに、小沼文彦が指摘した「1910年ごろから」、松本健一の言う「1950年」にいたるまで、わが国におけるドストエフスキーの文学は、一貫して神秘性を帯びた奥の深い哲学的な文学として認識されてきたということ意味している。では、近年の事情はどうなのか。

たとえば、2006年に『小説家が読むドストエフスキー』を著した加賀乙彦は、若いころに書き残した感想を交えながら次のように述べている。

恋愛小説、社会小説、思想小説、喜劇小説、いろんな意味でおもしろい。(…)73年に(…)またドストエフスキーの全作を読み直しましたが、そのとき初めて宗教小説の傑作だと思いました 。21

小説家らしく創作の技法にも触れながら、著者はドストエフスキーの文学に内在する多様な声を指摘する。多様な声といえば、「それぞれに独立して互いに融け合うことのないあまたの声と意識、それぞれがれっきとした価値を持つ声たちによる真のポリフォニーこそが、ドストエフスキーの小説の本質的な特徴なのである」22 と述べたミハイル・バフチンの言葉が思いだされる。加賀は、今日では多くの研究者が指摘するそのようなドストエフスキーの小説のポリフォニックな性格を指摘したのだろう。

そして、加賀はドストエフスキーの作品のなかにキリスト教的慈愛の精神を見る一般的な傾向から一歩進んで「ドストエフスキーの全作を宗教小説の傑作」であると断定する。さらに、『ドストエフスキイの生活』(1939)の著者小林秀雄を例に挙げ、小林が『罪と罰』とキリスト教との関係についてなにも述べていない点を指摘し、ドストエフスキーは「長いこと」ソ連でも日本でもそういう読まれ方、すなわち、宗教観を抜きにした読まれ方をしてきたのだと結論づけている 。23

翻訳家、評論家、小説家の3名の手に成る、1958年、1975年、2006年の3点の書籍を参考例にして、わが国におけるドストエフスキー受容の概略を辿ってみた。たしかに、たとえば、急進派のシンパと見なされていた時期のドストエフスキーの文学が日本のプロレタリア文学の一つの拠りどころとなったことはあったのだろう。しかし、そのような受容のあり方が、はたしてドストエフスキーが描くところのロシアの姿、革命家像は虚像の塊であるという、ルネ・ウェレックが指摘したような急進派の厳しいドストエフスキー批判を踏まえたものであったかどうかは曖昧である。また、慈愛に象徴されるこの作家の作品におけるキリスト教精神が、一般的に宗教心の希薄なわが国の当時の人々にどれほど正確に把握されていたのかも不明である。

結局、日本におけるドストエフスキー受容は、1892年(明治25年)に『罪と罰』の翻訳の刊行によって「ドストエフスキーの日本への移植が開始された」24 時から本質は変わっていないということである。『罪と罰』に「近代的人間の孤独」25 を見たという小林英雄に代表されるように、人はドストエフスキーのなかにとりわけその時々の時代社会事象を説明してくれるような哲学者や思想家の視点というべきものを読みとってきた。それは、虐げられ人々を哀れみ、病める魂に救済の手をさしのべ、人の心の痛みが分かる、神秘的で、宗教的で、哲学的な文学の創造者としてのドストエフスキーなのである。

このように、急進派の厳しいドストエフスキー批判と、ドストエフスキーの文学とキリスト教の問題をべつにすれば、ロシアにおける初期のドストエフスキー評価と、1900年前後から1950年前後までのわが国におけるドストエフスキー評価とのあいだに大きな違いはなかったといえるだろう。では、17世紀以来ヨーロッパの文化や教養を支配してきたフランスにおけるドストエフスキー受容とはどのようなものだったのだろうか。

Ⅲ フランスにおけるドストエフスキー受容

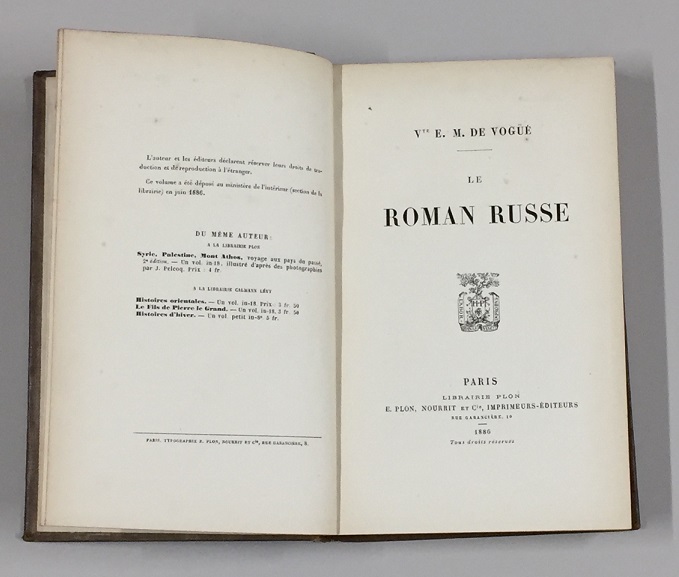

ロシア以外の国でも、ドストエフスキイの名声は、徐徐にではあるが、広がりを見せていた。…決定的な突破口となったのは、フランス人貴族で外交官のメルシオール・ド・ヴォギュエ伯爵(1848‐1910)の手になる『ロシア小説』(1886)であり、彼はこの中で、ドストエフスキーに一章を割いている 。26

こう述べたのは、「ドストエフスキー論の系譜」(1962)の著者ルネ・ウェレックである。ウジェーヌ・メルキオール・ヴォギュエが1886年にパリのプロン社から出版したその『ロシア小説』は、次のような書き出しの序文で始まる。

日ごとに多くなっていくロシア文学愛好者に本書を提供するにあたって、私はこれらのエッセーの目的と任意の空白部に関して少し説明しなければならない。私たちがこれから旅をする地方は広大で、ほとんど探検されていない。つまり、そのすべてが書きとめられているわけではなく、たまたまそこに何本かの道が切り拓かれているだけなのだ。だから、そのようなところに足を踏み入れようとする人びとには、なぜ私たちが、特にある地方を訪れようとするのか、なぜある地方をなおざりにするのかについて話しておかなければならない。

『ロシア小説』が出版された時点ですでにフランス語訳があったドストエフスキーの作品は、ヴォギュエによれば、1884年出版の『虐げられた人びと』(1巻)、『罪と罰』(2巻)と、1886年出版の『死の家の記録』(1巻)の3作品だけで、『悪霊』、『白痴』、『カラマーゾフの兄弟』、『貧しき人々』、それにいくつかの中編小説の翻訳 27 はまだ準備段階にあった。「広大で、ほとんど探検されていない地方」とは、そのような、当時のフランスではほとんど知られていなかったロシアの文学空間を意味しているのだろう。ロシア本国においてさえ一国の文学史や、ロシア小説に関する完全な学術的概論が存在しない状況下で、その文学を人びとに知ってもらうためにヴォギュエが選択した手段は、新たな土地を認識してもらおうとする「博物学者の方法」だった。「博物学者は」と著者はいう、

博物学者は、中間的であまりはっきりしない地帯には決して足を止めない。彼は、その地方の中心地へ、一風変わった地域へ直行するのである 。28

外交官としてのヴォギュエが見たロシア人にとって、詩と小説は彼らのあるがままの思いをあるがままに吐露する二つの形式であり、検閲の要求と矛盾しない唯一のものだった。要するに、そのような性格の詩と小説の文学を自国の人々に知ってもらうために、ヴォギュエは一を知って十を知る、あるいは十を類推する方法を取ったのである。当然、そこには抜け落ちるものも多く、種々の空白もできる。しかし、ヴォギュエは、ロシアの「この若い文学」29 にあっては、「一つの魂は、わが国の場合よりもはるかに多くの魂を代表する」と考えた。そのようにして選ばれたのが、「この未知の民衆の特徴を要約する」、すでに部分的な翻訳によって知られていた五人の作家、すなわち、プーシキン、ゴーゴリ、ツルゲーネフ、ドストエフスキー、それにトルストイだった。ロシア文学の歴史という通史的研究ではなく、代表的な五人の詩人・小説家の人と作品に照準を合わせ、『ロシア小説』の名のもとに未知のロシア文学の概要を把握する。これが、「なぜ特にある地方を訪れようとするのか、なぜある地方をなおざりにするのか」という序文の言葉の意味であると言えよう。

しかし、注意すべきことがある。ヴォギュエが、「もし、学問の世界の賛同しか求めなかったとすれば、私はそうすることに関心があったから、完全な学術的概論を書こうと試みたことだろう。私の野心は別のことなのだ」30 と述べていることである。一般的な論考とは執筆の目的が異なっていたということである。ヴォギュエには、ロシアを知り、ロシア人を知ること、文学作品の理解を通じて、すなわち知性の接触、精神界の事象の相互浸透を通じて二つの国を近づけるよう努めなければならないという信念が根底にあった。ロシア大使館で外交官として勤務したヴォギュエが『ロシア小説』を書いた真の目的は、学問的な動機とは別に、ロシア文学の理解を通じてロシアとフランスの二国間の「緊密な友情と連帯」の構築を求めてのことだったのである。

さまざまな文学的理由のために、(…)私は精神界の事象の相互浸透を通じて二つの国を近づけるよう努めなければならないと思っている。二人の人間のあいだと同様、二つの国民のあいだに緊密な友情と連帯を得ることができるのは、互いの知性が触れ合ったときでしかないのである 。31

では、フランスにおけるドストエフスキー受容の突破口となったヴォギュエのドストエフスキー論とはどのようなものだったのか。

さて、序文と補遺を除く『ロシア小説』の各章のタイトルは、下記のとおりである。全75ページからなるドストエフスキー論はその第5章である。

第1章 起源 中世―古典主義時代

第2章 ロマン主義 プーシキンと詩

第3章 写実主義と国家の発展 ゴーゴリ

第4章 <40年代> ツルゲーネフ

第5章 苦悩の宗教 ドストエフスキー

第6章 ニヒリズムと神秘主義

19世紀半ばに誕生したさまざまな芸術形式には「秘められた絆」がある、とヴォギュエは指摘する。ロシアの作家たちを現実社会の探究に誘った傾向と、同じ時期にフランスの優れた風景画家たちを自然の観察に立ち返らせた愛着は、一つの同じ感情から出ているというのである。

コロー、ルソー、ミレーは、われわれが解読しようとしている三人の優れた人物における共通の傾向と個々のニュアンスに関するかなり正確な概念を与えてくれることだろう。(…)ツルゲーネフにはコローの優美さと詩情があり、トルストイにはルソーの単純な偉大さあり、ドストエフスキーにはミレーの悲劇的な苛酷さがある 。32

詩と絵画との比較は古代ギリシアのシモニデス(ca.556-468.B.C.)に遡るといわれているが、詩情豊かなバルビゾンの画家たちの絵画世界を巧みに取り込んだヴォギュエの言葉は、「詩は絵のごとく」というホラティウス(65-8.B.C.)の言葉を思わせて美しい。ドストエフスキーの生涯をたどりながら、初期の作品にミレーの絵を彷彿させるような世界を見ていることが分かる。しかし、『死の家の記憶』(1862単行本)とともに作品研究に入っていったヴォギュエは、ドストエフスキーが最終的に兵役を終えてペテルブルグに居住した1859年から、『罪と罰』が「ロシア報知」に連載される前年の1865年までのあいだに起きた変化に囚われる。ドストエフスキーはジャーナリズムの仕事に没頭して「その才能と生涯の最良の部分」をすり減らし 33、自由主義者とスラヴ主義者のあいだにあって、後者寄りの姿勢を取るようになってしまったというのである。ひとたび、「才能の最良の部分を擦りへらしてしまっている」という評価を下したヴォギュエが、その後のドストエフスキーの作品をどう評価したかは言うまでもない。

たしかに、『罪と罰』については依然として判断を躊躇い、同時代の心理学を代表する一人がこの小説について述べたことに同意するとして、次のようにその人の言葉を引用するに留まる。

この人物(ドストエフスキー)は、われわれの魂とは異なる魂に関する未知の領域を拓いてくれる。彼は、良きものに対してと同様、悪しきものに対しても一段と強力であり、望むことにも、苦しむことにも一段とたくましい性質の新たな世界をわれわれのまえに明らかにしてくれる 。34

しかし、ヴォギュエのなかで、「あの本(『罪と罰』)とともに才能は伸びることを止めてしまっていたのだ」という思いが消えることはなく、さらに、『白痴』と『悪霊』、とりわけ『カラマーゾフの兄弟』については、くどさが耐え難いとさえ批判するにいたるのである 。35

「苦悩の宗教」という表題が示唆するように、ヴォギュエが理解したドストエフスキーの文学に見たのは、なによりも社会の底辺に生きる、あるいは生きることを強いられて苦悩する人間への共感だった。それは、ドストエフスキーと「同じ年に世に出た」36 ツルゲーネフにも共通する、貧しい人びとに対する憐憫でもあった。

ヴォギュエのドストエフスキー論は作品論ではなく作家論である。ドストエフスキーの人間としての価値もその文学的な価値も、ヴォギュエの判断は作家の生涯がその基礎になっている。それを象徴するのは、彼のエッセーを締めくくる、ドストエフスキーの埋葬の日の回想である。

ヴォギュエは、ドストエフスキーが亡くなるまえの最後の3年間、しばしば彼に遭遇したという。親交を重ねるなかで、ヴォギュエはよくジャン・ジャック・ルソーのことを考えることがあったとも述べている。二人の作家と思想家には、同じ気質、無作法と理想主義、感受性と人間嫌いの結合や、同時代の人々の支持を彼ら二人に保証した幅広い人間的共感という基盤があるというのである。

ヴォギュエによれば、ドストエフスキーの容貌は彼の小説の主要な場面そのものであり、まさに「あの作品のなかのあの男、あの人生をいきているあの男」だった。ドストエフスキーは、小柄で、細身で、悪しき六十年間のために擦り切れ、背も曲がり、しかし、年老いたというよりはむしろ色あせ、年齢不明の病人のような雰囲気、長いひげ、まだブロンドのままの髪。そうしたすべてにもかかわらず、「猫の俊敏さ」を漂わせていた。「人間の表情にあのような蓄積した苦悩の現れを見たことはなかった」という。ヴォギュエは、小説以上に、死の家の記憶、すなわち、長きにわたる恐怖と不信と死の苦しみの習慣をその表情に読みとっていたのである。

ユリウス暦1881年2月10日に亡くなったドストエフスキーの埋葬の日、ヴォギュエは、ドストエフスキーの文学的価値について発言しなければならないときのように当惑しつつ、作家としての彼とその行動の精神的価値に思いをめぐらす。ヴォギュエの脳裏にドストエフスキーの生涯が蘇ってくるのはその時である。施療院に生まれ、当初は貧困と病気と悲しみに絞めつけられ、シベリアの監獄と兵舎にとどめられ、以後、あらゆる道で物質的・精神的な苦しみにつきまとわれ、つねに贖いの労働によって押しつぶされかつ気高さを帯びる一連の人生。ヴォギュエはそのような在りし日のドストエフスキーを思いだしながら、ドストエフスキーの「迫害された魂は、それが比類のないものであるがゆえに、われわれの偽りの判断を免れるのだ」ということを理解するのである。

結局、ヴォギュエが見たのは「苦悩の宗教」を生きたドストエフスキーであり、処女作『貧しき人々』を覆う慈愛の精神ともいうべき人間に対するドストエフスキーの共感であり、それを慈愛の眼差しでみつめるドストエフスキーへの共感だった。しかし、ドストエフスキーのそのような姿勢も、『罪と罰』はまだしも、それを『白痴』や『悪霊』のなかに見て取ることはできなかった。それは、ヴォギュエが見たというよりも求めようとしたというほうが正しいのかもしれない。もはや求めるものが見えなくなってしまったそのやるせなさが、『カラマーゾフの兄弟』に対して向けられたあの「耐え難いくどさ」という言葉に集約されているようにさえ筆者には思われる。

ドストエフスキーの棺にいくえにもささげられた月桂樹の花輪に降り積もる雪を払いながら、ヴォギュエが亡きドストエフスキーに語りかけた最期の言葉は、ドストエフスキーの信仰のすべてを要約していたに違いないと思える彼自身の言葉だった。

私が服して従うのは君にではありません。私は人類の苦悩のすべてに敬意を表するのです 。37

ロシア以外の国におけるドストエフスキーの名声の浸透のための決定的な突破口となったといわれるヴォギュエの『ロシア小説』とは、およそこのような内容である。たしかに、このヴォギュエのドストエフスキー論はのちにジイドがその不備を指摘することになる。私的な記憶の回想にも美化作用はつきものである。細部においては間違いがあるかもしれない。しかし、ヴォギュエがフランスにおけるドストエフスキー受容の先駆者として貴重な役割を果たしていることは、やはり十分に評価されてよい。

では、フランスにおけるドストエフスキー受容は、このヴォギュエ以後どのように推移していったのだろうか。

(つづく)

2017.9.4

注

1 アンドレ・ジード、若林真訳「文学における影響について」、『筑摩世界批評大系』3、筑摩書房、1975、pp.75‐79.

2 Cf. 川端香男里「ドストエフスキーと西欧」、『現代思想』、青土社、1979年9月号、p.154:「ドストエフスキーと西欧というテーマですと、いろいろな問題が考えられますが、文学関係では、まず二つのことが考えられます。ひとつは、ヨーロッパの文学をドストエフスキーがどのように取り入れていったかという問題です。が、この問題は、話題としてはもっとも容易ですが、あまりに専門的すぎます。もうひとつは、逆に、ドストエフスキーが西欧に与えた影響という問題です。しかし、この問題も、日本を含めて相当な研究の蓄積もあり、それなりに整理のしやすい問題であるといえるでしょう」。

3 集英社世界文学全集 愛蔵版19『カラマーゾフの兄弟』、解説、1975、p.877.

4 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、『現代思想』、青土社、1979年9月号、p.204.

5 Cf. ベリンスキー、除村吉太郎訳『ロシア文学評論集Ⅰ』、岩波文庫(初版1950)、p.184, p.188.

6 ベリンスキー、除村吉太郎訳『ロシア文学評論集Ⅰ』、p.23. 原文の表記は:a priori [先天的]。

7 ベリンスキー、除村吉太郎訳『ロシア文学評論集Ⅰ』、p.60.

8 ニコライ・ドブロリューボフ著、石山正三・磯谷孝訳「打ちのめされた人々」、『筑摩世界批評大系4』、筑摩書房、1975、p.118.

9 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、『現代思想』、青土社、1979年9月号、p.205.

10 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、『現代思想』、青土社、1979年9月号、p.205.

11 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、p.205.

12 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、p.205.

13 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、p.207.

14 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、pp.207-208.

15 小沼文彦「ドストエーフスキイ読書案内」、世界文学全集Ⅱ-10『死の家の記録』「月報」、河出書房新社版、1958、p.6.

16 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、朝日選書37、朝日新聞社、1975、p.14.

17 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、pp.112-113.

18 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、p.143.

19 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、p.165.

20 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、pp.205-208.

21 加賀乙彦著『小説家が読むドストエフスキー』、集英社新書325、集英社、2006、pp.37-38.

22 ミハイル・バフチン著、望月哲男、鈴木淳一訳、『ドストエフスキーの詩学』、ちくま学芸文庫、初版1995、p.15.

23 加賀乙彦著『小説家が読むドストエフスキー』、p.38.

24 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、p.24.

25 加賀乙彦著『小説家が読むドストエフスキー』、p.38.

26 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、p.206. 「伯爵」と訳されているが、原文は « vicomte »なので日本語では「子爵」に当たる。なお、 « Melchior »はフランス語読みでは「メルキオール」となる。

27 Vte Eugène-Melchior de Vogüé, Le Roman Russe, Plon, 1886, p.350.

28 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, Avant-Propos, p. viii.

29 Vte E. M. de Vogüé, Avant-Propos, p. xi.

30 Vte E. M. de Vogüé, Avant-Propos, p. vii.

31 Vte E. M. de Vogüé, p. xii-viii.

32 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, pp.203-204.

33 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, p.242.1861年、ドストエフスキーは兄とともに雑誌「時代」を創刊して、そこに『虐げられた人々』と『死の家の記録』を連載し、1964年には同じく雑誌「世紀」を創刊してそこに『地下室の手記』を連載している(Cf. 「ドストエフスキー年譜」、集英社世界文学全集 愛蔵版19『カラマーゾフの兄弟』、1975)。

34 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, p.268.

35 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, p.255.

36 ツルゲーネフも批評家のベリンスキーと親交があり、1843年に詩『パラーシャ』を、1847年から『猟人日記』を発表している。(Cf. 「ドストエフスキー年譜」、集英社世界文学全集 愛蔵版19『カラマーゾフの兄弟』、1975)。

37 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, p.277 ; « Ce n’est pas devant toi que je m’incline; je me prosterne devant toute la souffrance de l’humanité. »

フランスにおけるその受容 (上)

林 良児

プロローグ

アンドレ・ジイド(1869‐1951)は、「文学における影響について」(1900)という講演のなかで次のように述べている。

私がしかじかの本を読み、読了したのちにそれを閉じ、書架の棚に戻すとします、―しかし、その本のなかには、忘れがたいしかじかの言葉がありました。その言葉はもう自分の言葉と見分けがつかないくらい、心の奥深くに入りこんでいます。以後の私は、その言葉を知らなかったときのようでは、もうないのであります。(…)このような言葉の力を、どう説明すればいいのでしょうか?その力の由来は、まだ自分にも知られていなかった私の何かの部分を、要するに啓示してくれたということであります。その言葉は私にとって、一つの説明―そう、私自身の一つの説明にほかならなかったのであります 。1

文学作品の価値は、そのように時代を超えて生きつづけ、読み手の「私」に「私自身の一つの説明」を与えてくれる言葉の力にあるのだろう。ドストエフスキー(1821‐1881)が今もなお多くの人びとを引きつけるのはその作品のなかに「言葉の力」を感じ取るからであるに相違ない。

そのようなドストエフスキーの文学が西欧に与えた影響についてはすでに日本を含めて相当な研究の蓄積があると言われている 2。2本稿の目的は、ドストエフスキーの文学がフランス文学にどのような影響をもたらしたのかという問題を解明することではなく、フランスにおけるドストエフスキー文学の受容、とりわけ初期の受容の問題を考察することにある。

「小説というジャンルで世界文学が到達しえた最高の達成の一つ」3 いわれるドストエフスキーの文学は、はたしてどのように解釈されてきたのか。Ⅰ章では、三点の先行研究に基づいて本国ロシアにおける二十世紀初頭までのドストエフスキー評価の流れを整理し、Ⅱ章では、諸国での受容の一例として、やはり三点の先行研究を例に日本における初期の受容の過程を概観し、その後Ⅲ章以降で、本題であるフランスにおける受容の推移を検討することにしたい。

Ⅰ.ドストエフスキーの文学に対する本国の初期の評価

ルネ・ウェレック(1903‐1995)はその「ドストエフスキー論の系譜」(1962)のなかで、ドストエフスキー評価の起点は、『貧しき人々』に関するベリンスキーの熱狂的賞賛であると述べている。

ドストエフスキーの評価―および以後一つの主流をなす批評傾向―が確定したのは、一世紀以上も昔、今なおロシア最大の批評家と尊称されるヴィサリオン・ベリンスキー(1811‐1848)によって、処女作『貧しき人々』(1846)が、熱狂的賛辞をもって迎えられた時に始まる 。4

『貧しき人々』は、1846年1月、サンクトペテルブルグで刊行された「ペテルブルグ文集」に掲載された。この文集への掲載に先立ってすでに『貧しき人々』を通読していたベリンスキーはこの作品を論評し、それを自らが「批評および書誌」を担当していた雑誌「祖国の記録」に無署名で発表したのである 。5

ベリンスキーが讃えるのは、『貧しき人々』の刊行以前から、識者のあいだでロシア文学の表舞台に登場する「新しい異常な才能者」と噂されていたドストエフスキーのユーモアであり、人の心を見通す先天的な洞察力だった。

ドストエフスキー氏の才能が風刺的でもなく、描写的でもなく、高い程度において創造的であり、そして彼の才能の優越的性質がユーモアであることは一見してわかることである。彼は経験と観察とによって与えられたところの、人生および人間の心に関する知識をもって人を驚かすのではない。否、彼は人生および人間の心を知っているのであり、しかも深く知っているのであるが、しかしアプリオリに、したがって純詩的に、創造的に知っているのである 。6

高い程度において創造的であるとは、ものごとの本質を的確かつ詩的に表現する才能に長けていることを指すのだろう。なるほど、ベリンスキーの言葉は『貧しき人々』を書いたドストエフスキーに心を打たれ、作者に深く共鳴していることを感じさせる。『貧しき人々』の出版から2週間後に上梓された二作目の『二重人格』(除村による訳語。『分身』)については評価にやや留保がつくものの、ベリンスキーは、一般的な読者がこの作品に「冗長さ」を感じることがあるとしても、それは「あまりの豊饒さ」と呼ぶべきものであり、芸術の秘密を知る人々には、『貧しき人々』を超える創造的才能と思想の深さを容易に理解できることであると論評している 。7

このように、ドストエフスキーは人の心を深く知っている創造的才能の持ち主なのだと称賛したベリンスキーの評価が、現在、すなわち、「ドストエフスキー論の系譜」が発表された1962年の時点に至るまで、ロシアにおけるドストエフスキー批評の基調になっているとウェレックは述べている。要するに、「虐げられ傷つけられた人々」を思うドストエフスキー、または「病める魂」をわがものとするドストエフスキーというイメージが、1846年の処女作『貧しき人々』と第二作(『二重人格』)『分身』の時点ですでに形成されていたということである。

初期のドストエフスキーの力量を高く評価したのは、ベリンスキーに限ったことではなかった。ドストエフスキーとほぼ同世代にあたるロシアの批評家ニコライ・ドブロリューボフ(1836-1861)はそのような一人である。ドブロリューボフは「打ちのめされた人々」と題する評論のなかで次のように述べている。

ドストエフスキイ氏の作品には、彼の書いたもののすべてに多少とも目立った一つの共通点が見出される。それは、ほんとうの、完全な、独立した人間、自分自身となる力がないし、それどころか、その権利もないと自ら思いこんでいる人間を思う心の痛みである 。8

このドストエフスキー論が書かれたのは著者が他界した年の1861年のことだから、「ドストエフスキーの書いたもののすべて」とは、『虐げられた人びと』(1861)よりまえの作品、すなわち、『貧しき人々』(1846)や『白夜』(1848)などを始めとする、1846年から1860年までに書かれた作品ということになる。ベリンスキーが見た「人間の心」と同じように、ドブロリューボフが見ているのは作品の背後にいて、自由に生きる権利さえも見失った人間の姿に胸を痛めるドストエフスキーの優しい眼差しである。

では、ベリンスキーが指摘した初期の作品やドブロリューボフが指摘した前期の作品におけるドストエフスキーの人間愛ともいうべき慈愛の精神は、その後の作品のなかでどのように変容していったのだろうか。

ドストエフスキーの年譜によれば、あれほど評価してくれたベリンスキーとの良好な関係が早くも翌1847年には破綻したことが分かる。ドストエフスキーは、1849年には非合法活動の廉でペトロパヴロフスカヤ要塞に監禁され、以後、死刑判決、特赦、懲役4年のシベリアでの服役、刑期満了、軍務とつづく。軍務を免除されてペテルブルグ居住を許可されたのは1859年である。このシベリア追放につづく十年間が小説家ドストエフスキーにどのような影響をもたらしたのかは詳らかでない。しかし、いかなる影響もなかったはずはなく、逆に、この作家の思想に深い痕跡を残したであろうことは想像に難くない。たとえば、1860年代になってドストエフスキーの政治的スタンスが逆転し、「急進派の狭小な実利的、政治思想優先の文学観を攻撃するまでになっていた」9 といわれることも、そのような10年の背景のなかに置いて解釈してよいのだろう。

さらに、1871年出版の『悪霊』、1880年出版の『カラマーゾフの兄弟』によって、ドストエフスキーは完全に「宗教的、政治的保守勢力の代弁者」10 とみなされ、1880年には人びとから「聖人、預言者」と歓呼され、1883年には友人のソロヴィヨフが、ドストエフスキーを「神の預言者」や「神秘的見者」11 として語ったという。

他方、1849年から1859年までの10年間のシベリア追放を境に「急進派のシンパ」から「スラヴ主義者と類似した政治的見解を推し進めた」作家となったドストエフスキーは、1882年に著名な急進派の人物から、「一つの残酷な才能」、「苦悩を楽しむサディストであり、拷問者と被拷問者、両者を産む秩序の擁護者である」12 との厳しい批判も受けていたという。ミハイロスキーというその人物には、ドストエフスキーが描くロシアや革命家の姿は「虚偽の塊」であり、時代の真の姿を捉え損ねたものに見えたのである。

このように、急進派からは、時代の真実から視線をそらして苦悩を楽しむサディストと批判されたドストエフスキーの文学。他方、虐げられ人々を哀れみ、病める魂に救済の手をさしのべ、政治思想優先の文学観を攻撃し、聖人や預言者と歓呼され、宗教的、政治的保守勢力の代弁者に譬えられたドストエフスキーの文学。いわば、より良き社会の実現を目指して時代の真実を描くべき使命感が希薄になってしまったと批判された文学と、社会に奉仕する芸術としての文学ではなくひたすらあるがままの人間存在を象徴的に描いているとみられた文学という相反する二つの文学である。大きくかけ離れた、ドストエフスキーをめぐるそのような二様の解釈が「1900年以前のロシア」に展開し、いっそう深化しつつそのまま二十世紀に引き継がれたというのである 。13

しかも、世紀の転換期においてこの両者、すなわち、ドストエフスキーのなかに「キリスト教的精神の探究者」や「象徴主義者」の芸術性を見る立場と、「ドストエフスキーを敵対者とみなし、ロシアの邪悪な天才、抑制への屈従を説く蒙昧主義者、反動主義者として攻撃」する立場とが鋭く対立し、その後、スターリン(1879‐1953)時代には、「良き、進歩的啓蒙主義者であったドストエフスキーと、悪しき反動主義的宗教家であるドストエフスキーという区別」が設けられていたこと、そして、そのような区分は1960年代初頭においてもなお存在していた、と「ドストエフスキー論の系譜」の著者ウェレックは語っている 。14

ドストエフスキーが文壇に登場した1880年代後半から20世紀初頭までの期間のロシアにおけるその文学に対する評価の概要はおよそ以上のような内容である。では、そのようなドストエフスキーの文学を諸国はどのように受けとめてきたのか。その一例をわが国に見てみたい。

Ⅱ 日本におけるドストエフスキー受容

わが国にドストエフスキーの文学が入ってきたのはいつのころなのか。1958年に河出書房新社から出版された世界文学全集Ⅱ-10『死の家の記録』に「ドストエーフスキイ読書案内」と題する一文を寄せた小沼文彦によれば、「ドストエフスキーが日本に盛んに紹介されるようになったのは1910年ごろから」であるという。自らを翻訳者と断る小沼は、本国ロシアにおける正反対のドストエフスキー評価をこう振りかえる。

この偉大な作家についての研究書を読めば読むほど、どうしてこうも正反対な結論が出るのかと、ますますわけがわからなくなってきます。事実、ドストエーフスキイについての評論は、現在まではっきりと二つにわかれています。その一つはベリンスキイ、ドブロリューボフ、チェルヌイシェフスキ等を源流とする、この作家の現実認識的方向を高く評価したソヴィエト公許のもので、もう一つはソロヴィヨフ、メレジュコフスキイを開祖とする、その神秘的、宗教的な思想を重視した批評です 。15

そして、この二つのうち、「たまたまその当時ロシアの評論界の主流となっていた第二のグループの見解がそのまま日本に伝えられた」と述べている。「その当時」とは「1910年ころ」を意味する。小沼は、第一のグループと名づけた「現実認識的方向を高く評価する」評論について、「宗教か革命かという問題を解決しようとして書きながら、その解決を教会の中に求めた『カラマーゾフの兄弟』のような、いわゆる反動的な作品はなるべく読まないようにしたほうがいい」と説く見方であると説明している。一方、「神秘的、宗教的な思想」を重視する評論とは、「ただひたすらにこの作家の哲学に没頭し、その二重性と神秘性の解明に努める」見方であるという。これをルネ・ウェレックの先の解説と重ね合わせると、世紀転換期の二つの立場、すなわち、「抑制への屈従を説く蒙昧主義者、反動主義者」としてのドストエフスキーを読む立場と、「キリスト教的精神の探究者」や「象徴主義者」としてのドストエフスキーを読む立場との対立に符合する。ともあれ、1910年ごろの日本に伝えられたのは、当時のロシアで主流となっていた見解、すなわちドストエフスキーの「神秘的、宗教的な思想」を重視する読み方だったというのである。

要するに、神秘的で、宗教的で、哲学的な文学、それが今から100年ほど前に移入された、日本におけるドストエフスキー文学の当初のイメージだったということである。では、その後の経過はどうであったのか。

1975年に『ドストエフスキーと日本人』を著した松本健一は、わが国には「ドストエフスキーが熱狂的に読まれた時代が過去に五度ほどあった」16 と述べている。

1回目はわが国に「近代的自我が生まれ出ようとする」1892年(明治25年)前後で、ドストエフスキーの文学は、「自我意識を描写すべきリアリズムを前提とする(…)近代文学の手本として」受け入れられたという。

2回目は1907年(明治40年)前後で、それは「ドストエフスキーが急速に、それも熱狂的に読まれはじめていた」 時であり、明治末期の青年たちはとりわけラスコーリニコフへの自己投影をつうじて「硬直しはじめた明治国家を、あるいはその抑圧体制をうちから打ち破ろうとする熱い思いを、ひそかに発散していた」17 と述べている。

3回目は、1912年から1926年までの大正期で、それは、1912年にわが国に到着して「大正はじめのドストエフスキイ熱」を定着させたガーネット英訳による『ドストエフスキイ全集』や、1917年から1921年にかけて新潮社から刊行された「日本最初の『ドストエフスキイ全集』全11篇の存在に象徴され、その影響は白樺派から、芥川を経て、プロレタリア文学にいたるまで多岐にわたる。「アポロ的完成をしめすトルストイよりもディオニソス的混沌を開示するドストエフスキイのほうが人々の共感をよびはじめた」18 、と松本は述べる。あるべき人間の姿を追求するドストエフスキーよりも、矛盾に満ちたあるがままの人間の姿を表現するドストエフスキーのほうが人びとの共感を得たということなのだろう。

4回目は1934年から1937年(昭和9年から12年)にかけてで、それは満州事変に続く動乱の時代であり、「民衆はただ佇んでいるばかりだった。この八方ふさがりの状態は、ひとを「何故に生くるか」という自己否定的な問いのまえに立たすことになった。その問いかけをかねてより発していたのがドストエフスキイであり、そこに彼の文学が再認識される理由があった 、19 というのである。

そして、五回目が1945年から1950年(昭和20年から25年)にいたる時期である。終戦に続くこの時期、「わがくにの知識人たちははじめて、ドストエフスキイ文学の畢生のテーマである<復活>=<救済>の意味を、みずからのこととして理解できる地点に立てたのかもしれない。(…)わが知識人たちはドストエフスキイとともに戦後を生きはじめたのであった」20 、と述べている。

松本は、これら五回の「各時期にはそれぞれに先んじる潜伏期もしくは個人の密室内での受容期があるはず」であることを認めている。しかし、何をもって流行と見るのかは意見が分かれることであろうし、ドストエフスキー受容を五つの時期に大別した手法に対しても異論はあるかもしれない。確かなことは、著者が指摘しているようなわが国の社会的、文化的文脈のなかで、ドストエフスキーの作品がある時には近代的自我の象徴として、またある時は生きるための航路標識として多くの人びとに長く読み継がれてきたことである。

要するに、小沼文彦が指摘した「1910年ごろから」、松本健一の言う「1950年」にいたるまで、わが国におけるドストエフスキーの文学は、一貫して神秘性を帯びた奥の深い哲学的な文学として認識されてきたということ意味している。では、近年の事情はどうなのか。

たとえば、2006年に『小説家が読むドストエフスキー』を著した加賀乙彦は、若いころに書き残した感想を交えながら次のように述べている。

恋愛小説、社会小説、思想小説、喜劇小説、いろんな意味でおもしろい。(…)73年に(…)またドストエフスキーの全作を読み直しましたが、そのとき初めて宗教小説の傑作だと思いました 。21

小説家らしく創作の技法にも触れながら、著者はドストエフスキーの文学に内在する多様な声を指摘する。多様な声といえば、「それぞれに独立して互いに融け合うことのないあまたの声と意識、それぞれがれっきとした価値を持つ声たちによる真のポリフォニーこそが、ドストエフスキーの小説の本質的な特徴なのである」22 と述べたミハイル・バフチンの言葉が思いだされる。加賀は、今日では多くの研究者が指摘するそのようなドストエフスキーの小説のポリフォニックな性格を指摘したのだろう。

そして、加賀はドストエフスキーの作品のなかにキリスト教的慈愛の精神を見る一般的な傾向から一歩進んで「ドストエフスキーの全作を宗教小説の傑作」であると断定する。さらに、『ドストエフスキイの生活』(1939)の著者小林秀雄を例に挙げ、小林が『罪と罰』とキリスト教との関係についてなにも述べていない点を指摘し、ドストエフスキーは「長いこと」ソ連でも日本でもそういう読まれ方、すなわち、宗教観を抜きにした読まれ方をしてきたのだと結論づけている 。23

翻訳家、評論家、小説家の3名の手に成る、1958年、1975年、2006年の3点の書籍を参考例にして、わが国におけるドストエフスキー受容の概略を辿ってみた。たしかに、たとえば、急進派のシンパと見なされていた時期のドストエフスキーの文学が日本のプロレタリア文学の一つの拠りどころとなったことはあったのだろう。しかし、そのような受容のあり方が、はたしてドストエフスキーが描くところのロシアの姿、革命家像は虚像の塊であるという、ルネ・ウェレックが指摘したような急進派の厳しいドストエフスキー批判を踏まえたものであったかどうかは曖昧である。また、慈愛に象徴されるこの作家の作品におけるキリスト教精神が、一般的に宗教心の希薄なわが国の当時の人々にどれほど正確に把握されていたのかも不明である。

結局、日本におけるドストエフスキー受容は、1892年(明治25年)に『罪と罰』の翻訳の刊行によって「ドストエフスキーの日本への移植が開始された」24 時から本質は変わっていないということである。『罪と罰』に「近代的人間の孤独」25 を見たという小林英雄に代表されるように、人はドストエフスキーのなかにとりわけその時々の時代社会事象を説明してくれるような哲学者や思想家の視点というべきものを読みとってきた。それは、虐げられ人々を哀れみ、病める魂に救済の手をさしのべ、人の心の痛みが分かる、神秘的で、宗教的で、哲学的な文学の創造者としてのドストエフスキーなのである。

このように、急進派の厳しいドストエフスキー批判と、ドストエフスキーの文学とキリスト教の問題をべつにすれば、ロシアにおける初期のドストエフスキー評価と、1900年前後から1950年前後までのわが国におけるドストエフスキー評価とのあいだに大きな違いはなかったといえるだろう。では、17世紀以来ヨーロッパの文化や教養を支配してきたフランスにおけるドストエフスキー受容とはどのようなものだったのだろうか。

Ⅲ フランスにおけるドストエフスキー受容

ロシア以外の国でも、ドストエフスキイの名声は、徐徐にではあるが、広がりを見せていた。…決定的な突破口となったのは、フランス人貴族で外交官のメルシオール・ド・ヴォギュエ伯爵(1848‐1910)の手になる『ロシア小説』(1886)であり、彼はこの中で、ドストエフスキーに一章を割いている 。26

こう述べたのは、「ドストエフスキー論の系譜」(1962)の著者ルネ・ウェレックである。ウジェーヌ・メルキオール・ヴォギュエが1886年にパリのプロン社から出版したその『ロシア小説』は、次のような書き出しの序文で始まる。

日ごとに多くなっていくロシア文学愛好者に本書を提供するにあたって、私はこれらのエッセーの目的と任意の空白部に関して少し説明しなければならない。私たちがこれから旅をする地方は広大で、ほとんど探検されていない。つまり、そのすべてが書きとめられているわけではなく、たまたまそこに何本かの道が切り拓かれているだけなのだ。だから、そのようなところに足を踏み入れようとする人びとには、なぜ私たちが、特にある地方を訪れようとするのか、なぜある地方をなおざりにするのかについて話しておかなければならない。

『ロシア小説』が出版された時点ですでにフランス語訳があったドストエフスキーの作品は、ヴォギュエによれば、1884年出版の『虐げられた人びと』(1巻)、『罪と罰』(2巻)と、1886年出版の『死の家の記録』(1巻)の3作品だけで、『悪霊』、『白痴』、『カラマーゾフの兄弟』、『貧しき人々』、それにいくつかの中編小説の翻訳 27 はまだ準備段階にあった。「広大で、ほとんど探検されていない地方」とは、そのような、当時のフランスではほとんど知られていなかったロシアの文学空間を意味しているのだろう。ロシア本国においてさえ一国の文学史や、ロシア小説に関する完全な学術的概論が存在しない状況下で、その文学を人びとに知ってもらうためにヴォギュエが選択した手段は、新たな土地を認識してもらおうとする「博物学者の方法」だった。「博物学者は」と著者はいう、

博物学者は、中間的であまりはっきりしない地帯には決して足を止めない。彼は、その地方の中心地へ、一風変わった地域へ直行するのである 。28

外交官としてのヴォギュエが見たロシア人にとって、詩と小説は彼らのあるがままの思いをあるがままに吐露する二つの形式であり、検閲の要求と矛盾しない唯一のものだった。要するに、そのような性格の詩と小説の文学を自国の人々に知ってもらうために、ヴォギュエは一を知って十を知る、あるいは十を類推する方法を取ったのである。当然、そこには抜け落ちるものも多く、種々の空白もできる。しかし、ヴォギュエは、ロシアの「この若い文学」29 にあっては、「一つの魂は、わが国の場合よりもはるかに多くの魂を代表する」と考えた。そのようにして選ばれたのが、「この未知の民衆の特徴を要約する」、すでに部分的な翻訳によって知られていた五人の作家、すなわち、プーシキン、ゴーゴリ、ツルゲーネフ、ドストエフスキー、それにトルストイだった。ロシア文学の歴史という通史的研究ではなく、代表的な五人の詩人・小説家の人と作品に照準を合わせ、『ロシア小説』の名のもとに未知のロシア文学の概要を把握する。これが、「なぜ特にある地方を訪れようとするのか、なぜある地方をなおざりにするのか」という序文の言葉の意味であると言えよう。

しかし、注意すべきことがある。ヴォギュエが、「もし、学問の世界の賛同しか求めなかったとすれば、私はそうすることに関心があったから、完全な学術的概論を書こうと試みたことだろう。私の野心は別のことなのだ」30 と述べていることである。一般的な論考とは執筆の目的が異なっていたということである。ヴォギュエには、ロシアを知り、ロシア人を知ること、文学作品の理解を通じて、すなわち知性の接触、精神界の事象の相互浸透を通じて二つの国を近づけるよう努めなければならないという信念が根底にあった。ロシア大使館で外交官として勤務したヴォギュエが『ロシア小説』を書いた真の目的は、学問的な動機とは別に、ロシア文学の理解を通じてロシアとフランスの二国間の「緊密な友情と連帯」の構築を求めてのことだったのである。

さまざまな文学的理由のために、(…)私は精神界の事象の相互浸透を通じて二つの国を近づけるよう努めなければならないと思っている。二人の人間のあいだと同様、二つの国民のあいだに緊密な友情と連帯を得ることができるのは、互いの知性が触れ合ったときでしかないのである 。31

では、フランスにおけるドストエフスキー受容の突破口となったヴォギュエのドストエフスキー論とはどのようなものだったのか。

さて、序文と補遺を除く『ロシア小説』の各章のタイトルは、下記のとおりである。全75ページからなるドストエフスキー論はその第5章である。

第1章 起源 中世―古典主義時代

第2章 ロマン主義 プーシキンと詩

第3章 写実主義と国家の発展 ゴーゴリ

第4章 <40年代> ツルゲーネフ

第5章 苦悩の宗教 ドストエフスキー

第6章 ニヒリズムと神秘主義

19世紀半ばに誕生したさまざまな芸術形式には「秘められた絆」がある、とヴォギュエは指摘する。ロシアの作家たちを現実社会の探究に誘った傾向と、同じ時期にフランスの優れた風景画家たちを自然の観察に立ち返らせた愛着は、一つの同じ感情から出ているというのである。

コロー、ルソー、ミレーは、われわれが解読しようとしている三人の優れた人物における共通の傾向と個々のニュアンスに関するかなり正確な概念を与えてくれることだろう。(…)ツルゲーネフにはコローの優美さと詩情があり、トルストイにはルソーの単純な偉大さあり、ドストエフスキーにはミレーの悲劇的な苛酷さがある 。32

詩と絵画との比較は古代ギリシアのシモニデス(ca.556-468.B.C.)に遡るといわれているが、詩情豊かなバルビゾンの画家たちの絵画世界を巧みに取り込んだヴォギュエの言葉は、「詩は絵のごとく」というホラティウス(65-8.B.C.)の言葉を思わせて美しい。ドストエフスキーの生涯をたどりながら、初期の作品にミレーの絵を彷彿させるような世界を見ていることが分かる。しかし、『死の家の記憶』(1862単行本)とともに作品研究に入っていったヴォギュエは、ドストエフスキーが最終的に兵役を終えてペテルブルグに居住した1859年から、『罪と罰』が「ロシア報知」に連載される前年の1865年までのあいだに起きた変化に囚われる。ドストエフスキーはジャーナリズムの仕事に没頭して「その才能と生涯の最良の部分」をすり減らし 33、自由主義者とスラヴ主義者のあいだにあって、後者寄りの姿勢を取るようになってしまったというのである。ひとたび、「才能の最良の部分を擦りへらしてしまっている」という評価を下したヴォギュエが、その後のドストエフスキーの作品をどう評価したかは言うまでもない。

たしかに、『罪と罰』については依然として判断を躊躇い、同時代の心理学を代表する一人がこの小説について述べたことに同意するとして、次のようにその人の言葉を引用するに留まる。

この人物(ドストエフスキー)は、われわれの魂とは異なる魂に関する未知の領域を拓いてくれる。彼は、良きものに対してと同様、悪しきものに対しても一段と強力であり、望むことにも、苦しむことにも一段とたくましい性質の新たな世界をわれわれのまえに明らかにしてくれる 。34

しかし、ヴォギュエのなかで、「あの本(『罪と罰』)とともに才能は伸びることを止めてしまっていたのだ」という思いが消えることはなく、さらに、『白痴』と『悪霊』、とりわけ『カラマーゾフの兄弟』については、くどさが耐え難いとさえ批判するにいたるのである 。35

「苦悩の宗教」という表題が示唆するように、ヴォギュエが理解したドストエフスキーの文学に見たのは、なによりも社会の底辺に生きる、あるいは生きることを強いられて苦悩する人間への共感だった。それは、ドストエフスキーと「同じ年に世に出た」36 ツルゲーネフにも共通する、貧しい人びとに対する憐憫でもあった。

ヴォギュエのドストエフスキー論は作品論ではなく作家論である。ドストエフスキーの人間としての価値もその文学的な価値も、ヴォギュエの判断は作家の生涯がその基礎になっている。それを象徴するのは、彼のエッセーを締めくくる、ドストエフスキーの埋葬の日の回想である。

ヴォギュエは、ドストエフスキーが亡くなるまえの最後の3年間、しばしば彼に遭遇したという。親交を重ねるなかで、ヴォギュエはよくジャン・ジャック・ルソーのことを考えることがあったとも述べている。二人の作家と思想家には、同じ気質、無作法と理想主義、感受性と人間嫌いの結合や、同時代の人々の支持を彼ら二人に保証した幅広い人間的共感という基盤があるというのである。

ヴォギュエによれば、ドストエフスキーの容貌は彼の小説の主要な場面そのものであり、まさに「あの作品のなかのあの男、あの人生をいきているあの男」だった。ドストエフスキーは、小柄で、細身で、悪しき六十年間のために擦り切れ、背も曲がり、しかし、年老いたというよりはむしろ色あせ、年齢不明の病人のような雰囲気、長いひげ、まだブロンドのままの髪。そうしたすべてにもかかわらず、「猫の俊敏さ」を漂わせていた。「人間の表情にあのような蓄積した苦悩の現れを見たことはなかった」という。ヴォギュエは、小説以上に、死の家の記憶、すなわち、長きにわたる恐怖と不信と死の苦しみの習慣をその表情に読みとっていたのである。

ユリウス暦1881年2月10日に亡くなったドストエフスキーの埋葬の日、ヴォギュエは、ドストエフスキーの文学的価値について発言しなければならないときのように当惑しつつ、作家としての彼とその行動の精神的価値に思いをめぐらす。ヴォギュエの脳裏にドストエフスキーの生涯が蘇ってくるのはその時である。施療院に生まれ、当初は貧困と病気と悲しみに絞めつけられ、シベリアの監獄と兵舎にとどめられ、以後、あらゆる道で物質的・精神的な苦しみにつきまとわれ、つねに贖いの労働によって押しつぶされかつ気高さを帯びる一連の人生。ヴォギュエはそのような在りし日のドストエフスキーを思いだしながら、ドストエフスキーの「迫害された魂は、それが比類のないものであるがゆえに、われわれの偽りの判断を免れるのだ」ということを理解するのである。

結局、ヴォギュエが見たのは「苦悩の宗教」を生きたドストエフスキーであり、処女作『貧しき人々』を覆う慈愛の精神ともいうべき人間に対するドストエフスキーの共感であり、それを慈愛の眼差しでみつめるドストエフスキーへの共感だった。しかし、ドストエフスキーのそのような姿勢も、『罪と罰』はまだしも、それを『白痴』や『悪霊』のなかに見て取ることはできなかった。それは、ヴォギュエが見たというよりも求めようとしたというほうが正しいのかもしれない。もはや求めるものが見えなくなってしまったそのやるせなさが、『カラマーゾフの兄弟』に対して向けられたあの「耐え難いくどさ」という言葉に集約されているようにさえ筆者には思われる。

ドストエフスキーの棺にいくえにもささげられた月桂樹の花輪に降り積もる雪を払いながら、ヴォギュエが亡きドストエフスキーに語りかけた最期の言葉は、ドストエフスキーの信仰のすべてを要約していたに違いないと思える彼自身の言葉だった。

私が服して従うのは君にではありません。私は人類の苦悩のすべてに敬意を表するのです 。37

ロシア以外の国におけるドストエフスキーの名声の浸透のための決定的な突破口となったといわれるヴォギュエの『ロシア小説』とは、およそこのような内容である。たしかに、このヴォギュエのドストエフスキー論はのちにジイドがその不備を指摘することになる。私的な記憶の回想にも美化作用はつきものである。細部においては間違いがあるかもしれない。しかし、ヴォギュエがフランスにおけるドストエフスキー受容の先駆者として貴重な役割を果たしていることは、やはり十分に評価されてよい。

では、フランスにおけるドストエフスキー受容は、このヴォギュエ以後どのように推移していったのだろうか。

(つづく)

2017.9.4

注

1 アンドレ・ジード、若林真訳「文学における影響について」、『筑摩世界批評大系』3、筑摩書房、1975、pp.75‐79.

2 Cf. 川端香男里「ドストエフスキーと西欧」、『現代思想』、青土社、1979年9月号、p.154:「ドストエフスキーと西欧というテーマですと、いろいろな問題が考えられますが、文学関係では、まず二つのことが考えられます。ひとつは、ヨーロッパの文学をドストエフスキーがどのように取り入れていったかという問題です。が、この問題は、話題としてはもっとも容易ですが、あまりに専門的すぎます。もうひとつは、逆に、ドストエフスキーが西欧に与えた影響という問題です。しかし、この問題も、日本を含めて相当な研究の蓄積もあり、それなりに整理のしやすい問題であるといえるでしょう」。

3 集英社世界文学全集 愛蔵版19『カラマーゾフの兄弟』、解説、1975、p.877.

4 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、『現代思想』、青土社、1979年9月号、p.204.

5 Cf. ベリンスキー、除村吉太郎訳『ロシア文学評論集Ⅰ』、岩波文庫(初版1950)、p.184, p.188.

6 ベリンスキー、除村吉太郎訳『ロシア文学評論集Ⅰ』、p.23. 原文の表記は:a priori [先天的]。

7 ベリンスキー、除村吉太郎訳『ロシア文学評論集Ⅰ』、p.60.

8 ニコライ・ドブロリューボフ著、石山正三・磯谷孝訳「打ちのめされた人々」、『筑摩世界批評大系4』、筑摩書房、1975、p.118.

9 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、『現代思想』、青土社、1979年9月号、p.205.

10 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、『現代思想』、青土社、1979年9月号、p.205.

11 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、p.205.

12 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、p.205.

13 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、p.207.

14 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、pp.207-208.

15 小沼文彦「ドストエーフスキイ読書案内」、世界文学全集Ⅱ-10『死の家の記録』「月報」、河出書房新社版、1958、p.6.

16 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、朝日選書37、朝日新聞社、1975、p.14.

17 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、pp.112-113.

18 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、p.143.

19 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、p.165.

20 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、pp.205-208.

21 加賀乙彦著『小説家が読むドストエフスキー』、集英社新書325、集英社、2006、pp.37-38.

22 ミハイル・バフチン著、望月哲男、鈴木淳一訳、『ドストエフスキーの詩学』、ちくま学芸文庫、初版1995、p.15.

23 加賀乙彦著『小説家が読むドストエフスキー』、p.38.

24 松本健一著『ドストエフスキーと日本人』、p.24.

25 加賀乙彦著『小説家が読むドストエフスキー』、p.38.

26 ルネ・ウェレック著、大橋洋一訳「ドストエフスキー論の系譜」、p.206. 「伯爵」と訳されているが、原文は « vicomte »なので日本語では「子爵」に当たる。なお、 « Melchior »はフランス語読みでは「メルキオール」となる。

27 Vte Eugène-Melchior de Vogüé, Le Roman Russe, Plon, 1886, p.350.

28 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, Avant-Propos, p. viii.

29 Vte E. M. de Vogüé, Avant-Propos, p. xi.

30 Vte E. M. de Vogüé, Avant-Propos, p. vii.

31 Vte E. M. de Vogüé, p. xii-viii.

32 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, pp.203-204.

33 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, p.242.1861年、ドストエフスキーは兄とともに雑誌「時代」を創刊して、そこに『虐げられた人々』と『死の家の記録』を連載し、1964年には同じく雑誌「世紀」を創刊してそこに『地下室の手記』を連載している(Cf. 「ドストエフスキー年譜」、集英社世界文学全集 愛蔵版19『カラマーゾフの兄弟』、1975)。

34 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, p.268.

35 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, p.255.

36 ツルゲーネフも批評家のベリンスキーと親交があり、1843年に詩『パラーシャ』を、1847年から『猟人日記』を発表している。(Cf. 「ドストエフスキー年譜」、集英社世界文学全集 愛蔵版19『カラマーゾフの兄弟』、1975)。

37 Vte E. M. de Vogüé, Le Roman Russe, p.277 ; « Ce n’est pas devant toi que je m’incline; je me prosterne devant toute la souffrance de l’humanité. »