One Pound of Nuts

ドミートリーを乗せた馬車は、街道をまっしぐらに突っ走って行った。モークロエまでの道のりは二十キロ少しあったが、アンドレイが手綱をさばく三頭馬車は、一時間十五分で目的地に着けそうないきおいだった。……空気はひんやりと澄みわたり、雲ひとつない夜空には、大きな星がいくつも輝いていた。アリョーシャが地面につっぷし、「有頂天になって永遠に大地を愛すると誓った」のと同じ夜、ことによると同じ時間だったかもしれない。とはいえ、ミーチャの心は重く、深くよどんでいた。いま、彼の心は幾重にも引き裂かれていたが、それでもこの瞬間、彼の全存在は、最後にひと目会いたいとの思いで駆けつける彼女に、彼の女王に、ひたすら引き寄せられていた。……彼の心にはいま、一瞬たりとも葛藤はなかった。(『カラマーゾフの兄弟』第3部第8編「ミーチャ」)

ドストエフスキー『死の家の記録』を読む

小塚哲司

1943年生。名古屋大学文学部仏文学科卒業、中日新聞社社会部、カイロ支局長(ファハド・サウジアラビア国王に単独会見)、パリ支局長、中部政治部長等を経て「中日懇話会」事務局長を歴任。同会会報コラム「海外時計」に毎号執筆。著書『戦争中の東南海地震の記録「恐怖のM8」』。現、名古屋外国語大学非常勤講師。

小塚哲司

1943年生。名古屋大学文学部仏文学科卒業、中日新聞社社会部、カイロ支局長(ファハド・サウジアラビア国王に単独会見)、パリ支局長、中部政治部長等を経て「中日懇話会」事務局長を歴任。同会会報コラム「海外時計」に毎号執筆。著書『戦争中の東南海地震の記録「恐怖のM8」』。現、名古屋外国語大学非常勤講師。

『死の家の記録』」に出会うまで

ドストエフスキーが政治犯としてシベリアに流刑されていたことから、『死の家の記録』は、社会から見捨てられた極寒の地の独房で、一人、日々、天に向かって、神に救いを求め、叫び続けた、宗教的、哲学的な考察の書とばかり思い込んできた。

ドストエフスキーの小説について、タイトルから暗いイメージという先入観を抱き、『罪と罰』程度しか読んでいなかった。学生運動騒がしいキャンパスで、自己と世界観を模索していた私を、強く捉えたのがアルベール・カミユ、ジャンポール・サルトルなどの実存主義哲学だった。特にサルトルの「被投的投企」―人間は、この宇宙、地上にポツンと投げ出された「被投的」状況で生まれる。その不条理は生ある限り続くが、人間は日々、新たな計画、行動を考え、投げ返す「投企」の努力が求められる(『存在と無』)ーという倫理哲学が、その後、日々を生きる極意のようなものを与えてくれた。今も、学生に対して初回講義には、必ずこの哲学を、共時性への自覚と合わせて説明、啓発している。

卒業後は、ジャーナリストの道を歩み、命を落としかけた戦場(湾岸戦争)取材も経験したが、ふと、もっと過酷な極寒の地で「投げ出されていた」大作家は、どう投げ返していたのだろうか。そんな思いから、「死の家の記録」への関心を抱く時もあったが、ひも解くまでのことはなかった。

2015年4月、名古屋外国語大学に「ワールドリベラルアーツセンター」が創設され、その設立イベントで『カラマーゾフの兄弟』の世界に触れたことが、まことに遅まきながら、ドストエフスキーをじっくり読んでみようと思い立った契機だった。『カラマーゾフの兄弟』『悪霊』を、「謎解き」シリーズなどに助けられ何度も読み返し、その後、『死の家の記録』を手にした。その結果、自分が想像していたような、監獄の独房で投げ出され、救いを求め叫ぶような宗教、実存哲学の世界とは全く違ったものであることを知った。

『死の家の記録』の世界

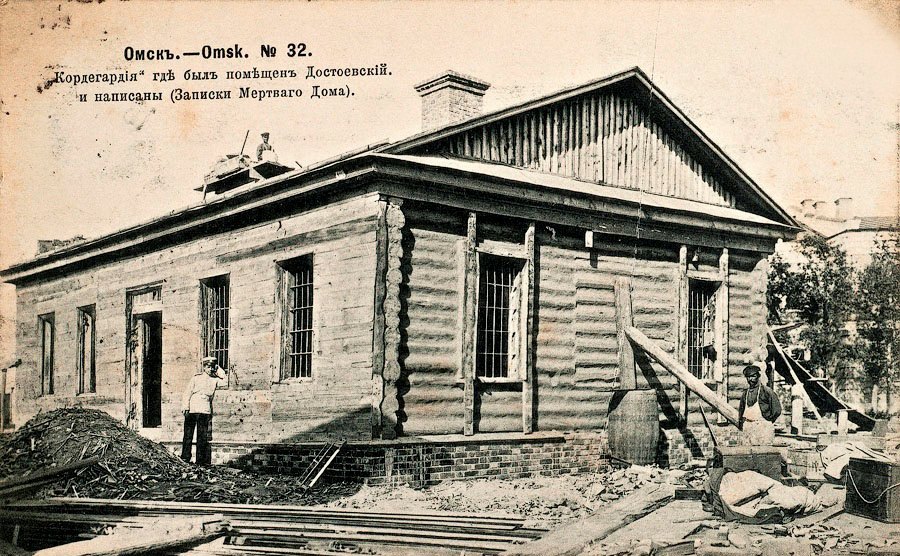

『死の家の記録』は、ドストエフスキーが1850年から四年間、シベリア西南のオムスク要塞監獄に政治犯として流刑された時の体験をもとに書かれた。農奴制の残るニコライ一世の時代、外務省の翻訳官だったミハイル・ペトラシェフスキーが主宰する空想社会主義研究サークルが、農民蜂起をあおる反政府活動として、メンバーの一員だったドストエフスキーを含め一斉に逮捕された。死刑執行直前、減刑され、流刑されることになった。

『死の家の記録』の訳者の一人、望月哲男氏の「読書ガイド」によると、ドストエフスキーは、1849 年12 月25日未明、サンクトペテルブルクを馬そりで出発、1月23日にオムスク要塞監獄に着いたが、ずっと足かせをはめられたままだった。作家としての夢も断ち切られ、絶望感にさいなまれ、でこぼこの雪道を「死の家」に向かったことであろう。

自由を奪った「足かせ」

小説は、一人の囚人を主人公にし、彼が回想して語る形で進められる。最初に送り込まれたオムスク要塞監獄について、広い敷地の周囲を取り囲む高い防御柵、その内側に丸太作りの左右4列に並ぶ細長い獄舎、朝昼晩通う炊事場兼食堂のほか、歩哨などの警備陣の張り付き状況、所長の少佐など、物語の舞台の全体構造が紹介される。

監獄で一緒に生活させられるのは、ドストエフスキーのような政治犯よりも、殺人、強盗など、重罪を犯し、社会からよけ者扱いされた悪者たちの方が多かった。遺産目当ての父親殺し、快楽のために生き血を売った男、金持ち商人を皆殺し、結婚式の夜に花嫁を寝取られた地主を殺害、密輸犯、恥をかかせた連隊長を、兵士の面前で刺殺…。それぞれ人を殺める諸事情があったにせよ、極悪な重罪犯に交じって、狭い獄舎で毎日、寝起きすることになり、いつ襲われるかもという恐怖、不気味さに駆られた。しかも「(獄舎の)施錠が早い冬場は、皆が寝静まるまで4時間。ざわめき、喧噪、高笑い、罵り言葉…。それに(足かせの)鎖の音」に悩まされ(第1章)、冬は最低気温がマイナス20度以下に下がり、夏はノミの大群の猛威に襲われる(第5章)生活を余儀なくされる。

加えて、一切の身分を奪われ、周囲の囚人と同等となったのに、ドストエフスキーのような貴族出身者に対する憎悪、嫌悪感、周囲の冷たい視線に、打ちのめされ続けた。

物理的な自由をはく奪されたうえ、「労働の強制のほか、監獄生活には他の何物を上回るほどの、もう一つの苦しみが、(個人の自由が許されない)強制的な共同生活であった」(第2章)。朝、起床の太鼓が鳴ると「水桶の周りに囚人が群がる。口いっぱいに水をため、その水で手や顔を洗っていく」。水桶の数は少なく、朝はその奪い合い、怒鳴り合いから始まる(第2章)。そして「一日中、悪いたくらみ、妬み、罵り合い、口喧嘩」が絶えず、どれもこれも「頑固でやっかみ深い者ばかり」(第8章)。

ドストエフスキーがペテルブルグからオムスクへ移動中、着けられていた「足かせ」は、片足約4キロもあり、「歩きにくいことこの上ないものだった」(兄ミハイル宛手紙)ことが、ソ連時代のドストエフスキー研究の第一人者、V・ネチャーエワ女史編集「ドストエフスキー 写真と記録」(1986年)に記されている。これに対し監獄内での足かせは、自由に歩き回ることができるものだったから、重さもそれほどではなかったと想像される。

ただ、この足かせこそ、24時間、囚人たちを拘束、自由を奪っていた悪魔の道具で、この小説を理解するためにも、詳しい構造、仕組みを知りたい気持ちに駆られたが、どの訳本の説明でも今一つ分からなかった。

米国人ジャーナリストのジョージ・ケナンが、当時のロシアの地方を探検し、著わした大作「シベリアと流刑制度」の挿絵(1-1081頁)には、腰からつながれた二本の鎖の先に接続された鉄製のリングが、スネに固定されたような囚人の絵がいくつか描かれているが、細かいところまでは分らない。

「足かせ」は、作業中は無論、獄舎内の板寝床の上で寝る時も、湯をかぶるだけの入浴時も外せない。だから作業に出かける道中も、獄舎内も、絶えずジャラジャラという無慈悲な鎖の音が響き渡っていた。そのうえ囚人たちは頭を半分そられ、まさに屈辱的であった。

そんな哀れな囚人たちが押し込まれていた狭い獄舎、一人板三枚分というベッドの光景も、なかなかイメージできなかったが、同じネチャーエワの上記文献の挿絵(95頁)に見い出し、大いに参考になった。

『死の家の記録』は、こうした冬場は寒風が肌を凍らし、動くたび鎖の音が響き、足かせが肌を痛めつける囚人の痛みを、想像しながら読まないと、理解は深まらない。

ところで、浴場シーンは「死の家の記録」の中でも、とりわけ❝地獄❞での生存競争のすさまじさを伝え、注目される場面である。まず足かせをつけたまま、苦労して下着を脱がねばならない。奥行12歩程度という狭い洗い場。一度に80人が入り、裸の異臭立ち込める中、押し合い、へし合い状態。使える湯は手桶に一杯だけ。押し合って、貴重な湯が流れ落ちれば、怒鳴り合い、まさに修羅場である(第8章)。同時代の文豪、ツルゲーネフは「浴場の情景はまったくダンテ的(「神曲」の地獄編)です」と称賛したという(工藤精一郎・訳本の「解説」)。

希望を奪う、単純な労役の繰り返し

ここで主人公は一から十まで全く無益で無意味な作業をさせれば、人間を破滅させていくと、帝政ロシア期の懲役制度に厳しい批判を加える。具体的には「もし囚人に、一つの桶から別の桶に水を移し、その桶からまたもとの桶に移すとか、ひたすら砂をツチでたたくとか、一つの場所から別の場所に土の山を移して、またもとに戻すといった作業をやらせてみれば、きっと囚人は何日かで世をはかなんで首をくくるか、それとも、そのような屈辱、恥、苦しみから逃れるためなら、いっそ死んでもいいやと、やけになって犯罪に走るだろう」(第2章)。その通りだと思われる。

囚人たちは毎日、午前と午後、あちこちの作業場に出かけ、土掘り、レンガ造り、雪花石膏を焼いて潰すことや、漆喰塗り、壊れた木造船の解体などに従事した。まことに無意味な作業の繰り返しだったに違いない。

「知恵を絞り、芸を尽くして取り組むような独自の仕事を持っていないと、人は監獄では生きていけない。だから囚人は自分なりの技能と仕事を身に付けていた。冬の長く退屈な時間、ほとんどすべての監房が、禁止されても巨大な仕事場に変わってしまう」(第1章)。長い監獄暮らしの中で、長靴職人、仕立て業、家具職人、金属工、彫物師、メッキ職人の名人になっていった。夜などの自由時間、囚人たちはわずかの道具、材料を使って、日々、技を磨き、作品を作り上げていく人間としての喜びを見出していく姿が、描き出されている。

イルティシ河の岸辺での、重いレンガの運搬作業。ただその目の前には、いつも別世界が広がっていた。「何もさえぎるものがない、きれいな遠景、だれも住む者のない自由な草原の連なり」「底知れぬ真っ青な空に浮かぶ、ギラギラした熱い太陽も、遥かなキルギス側の岸辺から伝わってくる」(第5章)。しばし解放された幸福の瞬間を味わう囚人たちの、澄んだ眼差しを伝える、作家の温かさが、21世紀の我々にも伝わってくる。

列間笞刑をくらったばかりの若年兵が軍病院に収容されてくると、「周りの囚人たちは黙々と不幸な受刑者を介抱し、背中に冷たい水に浸したシーツ、シャツをかけ、ひんぱんに取り換え、ただれた背中に刺さったトゲを上手に抜いてやる」(第二部第1章)

列間笞刑とは、ムチを持って二列対面式に整列した兵士たちの間を、受刑者が歩かされ、皆から順番に打たれる刑罰だ。非人間的で残酷なことが批判され、1964年に廃止された。

ドストエフスキーは「病気になったら罰する必要はない。数日か数時間かの余命しかなく、健康な者よりもっときれいな空気を必要としている患者たちに対して、これほどまでにむごい仕打ちをする理由があるだろうか。…肺病患者でさえ、私の目の前で“足かせ”をつけたまま死んでいった」と怒りをあらわにする。さらに「人間が他の人間を体刑に処する権利こそが、社会の病害の一つであり、市民社会の芽を根底から摘み取り、市民社会を育てようとするあらゆる試みを潰させる最強の手段の一つ」(同第2章)と、強く批判する。

キリストの誕生を祝う「キリスト降誕祭」の日は、オムスク監獄でも労役をさせず、囚人たちは前日から酒の持ち込み、牛肉や子豚肉などをどっさり仕入れ、くつろいだ。「囚人たちは、この祭りの日を祝うことによって、自分はいわば世の中の人全部と触れ合っている。自分も完全に世から見捨てられ、滅びた人間ではないし、切り離されたパン切れなんかではなく、たとえ監獄の中にいても、世間にいるのと同じなのだと感じていた」(第10章)。

三日目の晩には、広い軍事犯の監房の空間を利用して、恒例の芝居が行われた。衣装は出演する囚人たちがかき集め、数本の出し物を演じ、囚人たちだけでなく、将校たちも見物に訪れた。手製の緞帳も、ネチャーエワ女史の同文献の挿絵(99頁)にあるように立派なものだった。囚われの身を、しばし忘れる楽しみを、トップの監督官も黙認していたようだ。

また個々人の洗礼記念日も特別扱いされた。該当者が着飾り、獄舎内を歩き回って見せびらかし、一人ご馳走を食べ、酔っ払い、千鳥足で歩き回る。周りの囚人たちは、それを温かく見守った。

監獄での食事は、パンも美味しくなく、ましてや肉類もわずかしか入っておらず、満足できるものではない。このため、それを狙って作業をする現場にパン売り女が訪れ、小銭を持つ者が買い求めた。用事で町に出る傷病兵に頼んで、肉を買ってきてもらうことも日常茶飯事。下士官を買収し、作業に出た時に酒屋から酒を手に入れ、豚の腸に入れて縛り、股に隠して獄舎に潜り込んだ。酔っぱらう者がいても、一種のガス抜きなのか、大目に見られた。さらにリスクは大きいが、作業に出た際、護送兵の目を盗んで娼婦と交わる例も多かったなどと、人間の生理現象のはけ口についても触れている。

肉体を鍛え、一日一日生き続けた作家

過酷で、単純な繰り返しの労役。解放される見通しのない絶望感から、時には脱獄を図る囚人もいたが、ほとんどが失敗、倍返しの笞刑が待っていた。そうした中でも、主人公(作家)は、自暴自棄にならず、前向きに生きようと決意し、まず肉体を鍛え、健康の増進が重要だと考えるようになる。「できるだけ外気に触れ、毎日、疲れるまで体を動かし、重い荷物を運べるようになれば、少なくとも自分の命は救える。体を鍛え、健康で元気で、力強く、若々しい姿で監獄を出るのだ」(第7章)。「私は挫けずに、ひたすら待つことで、まだ千もの日々が残っていようと、喜んで目の前の一日をこなし、やり過ごしては葬った。ついにはその孤独を愛するようになった」(第9章)。

V・ネチャーエワ女史の「ドストエフスキー 写真と記録」の「年代記5」によると、ドストエフスキーはペトラシェフスキー事件で逮捕された(1849年4月23日)後、ペテルブルグのペテロ・パウロ要塞監獄の独房に八ヵ月間拘留された。昼と夜の逆転した不規則な生活が長く続き、強い厭世観と死の接近感に襲われる「神経性の病気」に苦しみ、発狂の兆しも見えていた。それが運命の大転換によって厳寒のシベリアへ旅だった日から、回復へ向かった。オムスク監獄では労役と食事と睡眠を強制されたが、ドストエフスキーにとっては「規則正しい生活」が待っていたのであり、生きることを諦めず、健康を取り戻すためにも、肉体を鍛錬したのである。

ついに、自由を奪われた過酷な生活から解放される日が一年先に迫る。「夏が終わり、木々の葉が枯れて、草原の草がしおれていくのを、どんなに喜んで見つめていたことだろう。そして夏は過ぎ、秋風がうなりをあげる。そのうちに淡い初雪が舞いだす…」。一年後の冬に出獄する日が迫り、主人公(実は作者)は、変わりゆく季節を日々、肌に感じながら胸を膨らませていく。

そして出獄の前日。「それにしても、この柵の中でどれほどの青春が理由もなく葬られ、どれほどの偉大な力が無駄に潰えたことか。いやこうなったら何もかも言おう。ここにいたのはまれにみる人々だった。これこそ、もしかしたらわがロシア国民全体の中でも、最も才能と力に恵まれた人々だったかもしれない。しかしそれほどの逞しい力がいたずらに滅びてしまった」―主人公、いや、ここではドストエフスキー自身が顔を出し、自らの出獄を喜ぶだけでなく、監獄で一緒に寝起きし、イルティシ河の岸辺で働いた仲間たち、そして亡くなった仲間たちへの熱き思いと無念さを思いやり、彼らを苦しめていた帝政ロシア国家に対する、痛烈な批判を浴びせ、「死の家の記録」を締めくくる。

『死の家の記録』への評価

望月哲男氏の訳本の「読書ガイド」によると、1850年代はロシア地主に雇われた農奴や、政治的流刑者の世界を描いた作家もいたが、「(流刑地での)人間の生きる場としての具体的な人間像」が提供される例はほぼ皆無だった。またドストエフスキーは、監獄内で聞いた囚人たちの会話、けんか、隠語などを、医師の理解の下にメモし、自由の身となってから「シベリヤノート」としてまとめ、「死の家の記録」の創作に生かした。「おい、おめえ!金があるってのに、おとなしくねていられるな」から「これはお前の頭には負えないことだよ」まで482に及ぶ(筑摩書房・ドストエフスキー全集19-B)。望月氏は「これらの言葉が作品の民衆像に付与している圧倒的な存在感やエネルギーこそが、彼の民衆理解の幅と深さを語る」とし、工藤氏は「当時の文学者、批評家からも高く評価された」という。

一方、望月氏によると、20世紀のソ連時代、反体制活動で16年以上も極北コルィマで収容所生活をした作家、シャラーモフは「収容所に根を張り、一般囚人に君臨している本物の悪党世界の人間に、ドストエフスキーは会ったこともなければ、知りもしないのだ」と批判した。だが同氏は「百年後の世界からの声には、民衆を描くドストエフスキーのロマンチシズムへの懐疑を含んでいるが、だからと言ってそれが彼の描いた世界を無意味化するわけではない」としている。

おわりに

『死の家の記録』は、様々な過去を背負って狭い監獄にぶち込まれ、自由を奪われた囚人たちの、どろどろした葛藤、生きざまを、ドストエフスキーがリアルに観察し、キリスト教的慈愛、ヒューマニズムに溢れた眼で描いた「人間群像」、社会哲学の書である。そこには、ある状況に立たされれば、いつの時代も変わらぬ人間同士の闘争、葛藤、愛憎、喜怒哀楽の断片が描かれており、現代人にとっても胸を打つ素晴らしい作品である。

ドストエフスキーが政治犯としてシベリアに流刑されていたことから、『死の家の記録』は、社会から見捨てられた極寒の地の独房で、一人、日々、天に向かって、神に救いを求め、叫び続けた、宗教的、哲学的な考察の書とばかり思い込んできた。

ドストエフスキーの小説について、タイトルから暗いイメージという先入観を抱き、『罪と罰』程度しか読んでいなかった。学生運動騒がしいキャンパスで、自己と世界観を模索していた私を、強く捉えたのがアルベール・カミユ、ジャンポール・サルトルなどの実存主義哲学だった。特にサルトルの「被投的投企」―人間は、この宇宙、地上にポツンと投げ出された「被投的」状況で生まれる。その不条理は生ある限り続くが、人間は日々、新たな計画、行動を考え、投げ返す「投企」の努力が求められる(『存在と無』)ーという倫理哲学が、その後、日々を生きる極意のようなものを与えてくれた。今も、学生に対して初回講義には、必ずこの哲学を、共時性への自覚と合わせて説明、啓発している。

卒業後は、ジャーナリストの道を歩み、命を落としかけた戦場(湾岸戦争)取材も経験したが、ふと、もっと過酷な極寒の地で「投げ出されていた」大作家は、どう投げ返していたのだろうか。そんな思いから、「死の家の記録」への関心を抱く時もあったが、ひも解くまでのことはなかった。

2015年4月、名古屋外国語大学に「ワールドリベラルアーツセンター」が創設され、その設立イベントで『カラマーゾフの兄弟』の世界に触れたことが、まことに遅まきながら、ドストエフスキーをじっくり読んでみようと思い立った契機だった。『カラマーゾフの兄弟』『悪霊』を、「謎解き」シリーズなどに助けられ何度も読み返し、その後、『死の家の記録』を手にした。その結果、自分が想像していたような、監獄の独房で投げ出され、救いを求め叫ぶような宗教、実存哲学の世界とは全く違ったものであることを知った。

『死の家の記録』の世界

『死の家の記録』は、ドストエフスキーが1850年から四年間、シベリア西南のオムスク要塞監獄に政治犯として流刑された時の体験をもとに書かれた。農奴制の残るニコライ一世の時代、外務省の翻訳官だったミハイル・ペトラシェフスキーが主宰する空想社会主義研究サークルが、農民蜂起をあおる反政府活動として、メンバーの一員だったドストエフスキーを含め一斉に逮捕された。死刑執行直前、減刑され、流刑されることになった。

『死の家の記録』の訳者の一人、望月哲男氏の「読書ガイド」によると、ドストエフスキーは、1849 年12 月25日未明、サンクトペテルブルクを馬そりで出発、1月23日にオムスク要塞監獄に着いたが、ずっと足かせをはめられたままだった。作家としての夢も断ち切られ、絶望感にさいなまれ、でこぼこの雪道を「死の家」に向かったことであろう。

自由を奪った「足かせ」

小説は、一人の囚人を主人公にし、彼が回想して語る形で進められる。最初に送り込まれたオムスク要塞監獄について、広い敷地の周囲を取り囲む高い防御柵、その内側に丸太作りの左右4列に並ぶ細長い獄舎、朝昼晩通う炊事場兼食堂のほか、歩哨などの警備陣の張り付き状況、所長の少佐など、物語の舞台の全体構造が紹介される。

監獄で一緒に生活させられるのは、ドストエフスキーのような政治犯よりも、殺人、強盗など、重罪を犯し、社会からよけ者扱いされた悪者たちの方が多かった。遺産目当ての父親殺し、快楽のために生き血を売った男、金持ち商人を皆殺し、結婚式の夜に花嫁を寝取られた地主を殺害、密輸犯、恥をかかせた連隊長を、兵士の面前で刺殺…。それぞれ人を殺める諸事情があったにせよ、極悪な重罪犯に交じって、狭い獄舎で毎日、寝起きすることになり、いつ襲われるかもという恐怖、不気味さに駆られた。しかも「(獄舎の)施錠が早い冬場は、皆が寝静まるまで4時間。ざわめき、喧噪、高笑い、罵り言葉…。それに(足かせの)鎖の音」に悩まされ(第1章)、冬は最低気温がマイナス20度以下に下がり、夏はノミの大群の猛威に襲われる(第5章)生活を余儀なくされる。

加えて、一切の身分を奪われ、周囲の囚人と同等となったのに、ドストエフスキーのような貴族出身者に対する憎悪、嫌悪感、周囲の冷たい視線に、打ちのめされ続けた。

物理的な自由をはく奪されたうえ、「労働の強制のほか、監獄生活には他の何物を上回るほどの、もう一つの苦しみが、(個人の自由が許されない)強制的な共同生活であった」(第2章)。朝、起床の太鼓が鳴ると「水桶の周りに囚人が群がる。口いっぱいに水をため、その水で手や顔を洗っていく」。水桶の数は少なく、朝はその奪い合い、怒鳴り合いから始まる(第2章)。そして「一日中、悪いたくらみ、妬み、罵り合い、口喧嘩」が絶えず、どれもこれも「頑固でやっかみ深い者ばかり」(第8章)。

ドストエフスキーがペテルブルグからオムスクへ移動中、着けられていた「足かせ」は、片足約4キロもあり、「歩きにくいことこの上ないものだった」(兄ミハイル宛手紙)ことが、ソ連時代のドストエフスキー研究の第一人者、V・ネチャーエワ女史編集「ドストエフスキー 写真と記録」(1986年)に記されている。これに対し監獄内での足かせは、自由に歩き回ることができるものだったから、重さもそれほどではなかったと想像される。

ただ、この足かせこそ、24時間、囚人たちを拘束、自由を奪っていた悪魔の道具で、この小説を理解するためにも、詳しい構造、仕組みを知りたい気持ちに駆られたが、どの訳本の説明でも今一つ分からなかった。

米国人ジャーナリストのジョージ・ケナンが、当時のロシアの地方を探検し、著わした大作「シベリアと流刑制度」の挿絵(1-1081頁)には、腰からつながれた二本の鎖の先に接続された鉄製のリングが、スネに固定されたような囚人の絵がいくつか描かれているが、細かいところまでは分らない。

「足かせ」は、作業中は無論、獄舎内の板寝床の上で寝る時も、湯をかぶるだけの入浴時も外せない。だから作業に出かける道中も、獄舎内も、絶えずジャラジャラという無慈悲な鎖の音が響き渡っていた。そのうえ囚人たちは頭を半分そられ、まさに屈辱的であった。

そんな哀れな囚人たちが押し込まれていた狭い獄舎、一人板三枚分というベッドの光景も、なかなかイメージできなかったが、同じネチャーエワの上記文献の挿絵(95頁)に見い出し、大いに参考になった。

『死の家の記録』は、こうした冬場は寒風が肌を凍らし、動くたび鎖の音が響き、足かせが肌を痛めつける囚人の痛みを、想像しながら読まないと、理解は深まらない。

ところで、浴場シーンは「死の家の記録」の中でも、とりわけ❝地獄❞での生存競争のすさまじさを伝え、注目される場面である。まず足かせをつけたまま、苦労して下着を脱がねばならない。奥行12歩程度という狭い洗い場。一度に80人が入り、裸の異臭立ち込める中、押し合い、へし合い状態。使える湯は手桶に一杯だけ。押し合って、貴重な湯が流れ落ちれば、怒鳴り合い、まさに修羅場である(第8章)。同時代の文豪、ツルゲーネフは「浴場の情景はまったくダンテ的(「神曲」の地獄編)です」と称賛したという(工藤精一郎・訳本の「解説」)。

希望を奪う、単純な労役の繰り返し

ここで主人公は一から十まで全く無益で無意味な作業をさせれば、人間を破滅させていくと、帝政ロシア期の懲役制度に厳しい批判を加える。具体的には「もし囚人に、一つの桶から別の桶に水を移し、その桶からまたもとの桶に移すとか、ひたすら砂をツチでたたくとか、一つの場所から別の場所に土の山を移して、またもとに戻すといった作業をやらせてみれば、きっと囚人は何日かで世をはかなんで首をくくるか、それとも、そのような屈辱、恥、苦しみから逃れるためなら、いっそ死んでもいいやと、やけになって犯罪に走るだろう」(第2章)。その通りだと思われる。

囚人たちは毎日、午前と午後、あちこちの作業場に出かけ、土掘り、レンガ造り、雪花石膏を焼いて潰すことや、漆喰塗り、壊れた木造船の解体などに従事した。まことに無意味な作業の繰り返しだったに違いない。

「知恵を絞り、芸を尽くして取り組むような独自の仕事を持っていないと、人は監獄では生きていけない。だから囚人は自分なりの技能と仕事を身に付けていた。冬の長く退屈な時間、ほとんどすべての監房が、禁止されても巨大な仕事場に変わってしまう」(第1章)。長い監獄暮らしの中で、長靴職人、仕立て業、家具職人、金属工、彫物師、メッキ職人の名人になっていった。夜などの自由時間、囚人たちはわずかの道具、材料を使って、日々、技を磨き、作品を作り上げていく人間としての喜びを見出していく姿が、描き出されている。

イルティシ河の岸辺での、重いレンガの運搬作業。ただその目の前には、いつも別世界が広がっていた。「何もさえぎるものがない、きれいな遠景、だれも住む者のない自由な草原の連なり」「底知れぬ真っ青な空に浮かぶ、ギラギラした熱い太陽も、遥かなキルギス側の岸辺から伝わってくる」(第5章)。しばし解放された幸福の瞬間を味わう囚人たちの、澄んだ眼差しを伝える、作家の温かさが、21世紀の我々にも伝わってくる。

列間笞刑をくらったばかりの若年兵が軍病院に収容されてくると、「周りの囚人たちは黙々と不幸な受刑者を介抱し、背中に冷たい水に浸したシーツ、シャツをかけ、ひんぱんに取り換え、ただれた背中に刺さったトゲを上手に抜いてやる」(第二部第1章)

列間笞刑とは、ムチを持って二列対面式に整列した兵士たちの間を、受刑者が歩かされ、皆から順番に打たれる刑罰だ。非人間的で残酷なことが批判され、1964年に廃止された。

ドストエフスキーは「病気になったら罰する必要はない。数日か数時間かの余命しかなく、健康な者よりもっときれいな空気を必要としている患者たちに対して、これほどまでにむごい仕打ちをする理由があるだろうか。…肺病患者でさえ、私の目の前で“足かせ”をつけたまま死んでいった」と怒りをあらわにする。さらに「人間が他の人間を体刑に処する権利こそが、社会の病害の一つであり、市民社会の芽を根底から摘み取り、市民社会を育てようとするあらゆる試みを潰させる最強の手段の一つ」(同第2章)と、強く批判する。

キリストの誕生を祝う「キリスト降誕祭」の日は、オムスク監獄でも労役をさせず、囚人たちは前日から酒の持ち込み、牛肉や子豚肉などをどっさり仕入れ、くつろいだ。「囚人たちは、この祭りの日を祝うことによって、自分はいわば世の中の人全部と触れ合っている。自分も完全に世から見捨てられ、滅びた人間ではないし、切り離されたパン切れなんかではなく、たとえ監獄の中にいても、世間にいるのと同じなのだと感じていた」(第10章)。

三日目の晩には、広い軍事犯の監房の空間を利用して、恒例の芝居が行われた。衣装は出演する囚人たちがかき集め、数本の出し物を演じ、囚人たちだけでなく、将校たちも見物に訪れた。手製の緞帳も、ネチャーエワ女史の同文献の挿絵(99頁)にあるように立派なものだった。囚われの身を、しばし忘れる楽しみを、トップの監督官も黙認していたようだ。

また個々人の洗礼記念日も特別扱いされた。該当者が着飾り、獄舎内を歩き回って見せびらかし、一人ご馳走を食べ、酔っ払い、千鳥足で歩き回る。周りの囚人たちは、それを温かく見守った。

監獄での食事は、パンも美味しくなく、ましてや肉類もわずかしか入っておらず、満足できるものではない。このため、それを狙って作業をする現場にパン売り女が訪れ、小銭を持つ者が買い求めた。用事で町に出る傷病兵に頼んで、肉を買ってきてもらうことも日常茶飯事。下士官を買収し、作業に出た時に酒屋から酒を手に入れ、豚の腸に入れて縛り、股に隠して獄舎に潜り込んだ。酔っぱらう者がいても、一種のガス抜きなのか、大目に見られた。さらにリスクは大きいが、作業に出た際、護送兵の目を盗んで娼婦と交わる例も多かったなどと、人間の生理現象のはけ口についても触れている。

肉体を鍛え、一日一日生き続けた作家

過酷で、単純な繰り返しの労役。解放される見通しのない絶望感から、時には脱獄を図る囚人もいたが、ほとんどが失敗、倍返しの笞刑が待っていた。そうした中でも、主人公(作家)は、自暴自棄にならず、前向きに生きようと決意し、まず肉体を鍛え、健康の増進が重要だと考えるようになる。「できるだけ外気に触れ、毎日、疲れるまで体を動かし、重い荷物を運べるようになれば、少なくとも自分の命は救える。体を鍛え、健康で元気で、力強く、若々しい姿で監獄を出るのだ」(第7章)。「私は挫けずに、ひたすら待つことで、まだ千もの日々が残っていようと、喜んで目の前の一日をこなし、やり過ごしては葬った。ついにはその孤独を愛するようになった」(第9章)。

V・ネチャーエワ女史の「ドストエフスキー 写真と記録」の「年代記5」によると、ドストエフスキーはペトラシェフスキー事件で逮捕された(1849年4月23日)後、ペテルブルグのペテロ・パウロ要塞監獄の独房に八ヵ月間拘留された。昼と夜の逆転した不規則な生活が長く続き、強い厭世観と死の接近感に襲われる「神経性の病気」に苦しみ、発狂の兆しも見えていた。それが運命の大転換によって厳寒のシベリアへ旅だった日から、回復へ向かった。オムスク監獄では労役と食事と睡眠を強制されたが、ドストエフスキーにとっては「規則正しい生活」が待っていたのであり、生きることを諦めず、健康を取り戻すためにも、肉体を鍛錬したのである。

ついに、自由を奪われた過酷な生活から解放される日が一年先に迫る。「夏が終わり、木々の葉が枯れて、草原の草がしおれていくのを、どんなに喜んで見つめていたことだろう。そして夏は過ぎ、秋風がうなりをあげる。そのうちに淡い初雪が舞いだす…」。一年後の冬に出獄する日が迫り、主人公(実は作者)は、変わりゆく季節を日々、肌に感じながら胸を膨らませていく。

そして出獄の前日。「それにしても、この柵の中でどれほどの青春が理由もなく葬られ、どれほどの偉大な力が無駄に潰えたことか。いやこうなったら何もかも言おう。ここにいたのはまれにみる人々だった。これこそ、もしかしたらわがロシア国民全体の中でも、最も才能と力に恵まれた人々だったかもしれない。しかしそれほどの逞しい力がいたずらに滅びてしまった」―主人公、いや、ここではドストエフスキー自身が顔を出し、自らの出獄を喜ぶだけでなく、監獄で一緒に寝起きし、イルティシ河の岸辺で働いた仲間たち、そして亡くなった仲間たちへの熱き思いと無念さを思いやり、彼らを苦しめていた帝政ロシア国家に対する、痛烈な批判を浴びせ、「死の家の記録」を締めくくる。

『死の家の記録』への評価

望月哲男氏の訳本の「読書ガイド」によると、1850年代はロシア地主に雇われた農奴や、政治的流刑者の世界を描いた作家もいたが、「(流刑地での)人間の生きる場としての具体的な人間像」が提供される例はほぼ皆無だった。またドストエフスキーは、監獄内で聞いた囚人たちの会話、けんか、隠語などを、医師の理解の下にメモし、自由の身となってから「シベリヤノート」としてまとめ、「死の家の記録」の創作に生かした。「おい、おめえ!金があるってのに、おとなしくねていられるな」から「これはお前の頭には負えないことだよ」まで482に及ぶ(筑摩書房・ドストエフスキー全集19-B)。望月氏は「これらの言葉が作品の民衆像に付与している圧倒的な存在感やエネルギーこそが、彼の民衆理解の幅と深さを語る」とし、工藤氏は「当時の文学者、批評家からも高く評価された」という。

一方、望月氏によると、20世紀のソ連時代、反体制活動で16年以上も極北コルィマで収容所生活をした作家、シャラーモフは「収容所に根を張り、一般囚人に君臨している本物の悪党世界の人間に、ドストエフスキーは会ったこともなければ、知りもしないのだ」と批判した。だが同氏は「百年後の世界からの声には、民衆を描くドストエフスキーのロマンチシズムへの懐疑を含んでいるが、だからと言ってそれが彼の描いた世界を無意味化するわけではない」としている。

おわりに

『死の家の記録』は、様々な過去を背負って狭い監獄にぶち込まれ、自由を奪われた囚人たちの、どろどろした葛藤、生きざまを、ドストエフスキーがリアルに観察し、キリスト教的慈愛、ヒューマニズムに溢れた眼で描いた「人間群像」、社会哲学の書である。そこには、ある状況に立たされれば、いつの時代も変わらぬ人間同士の闘争、葛藤、愛憎、喜怒哀楽の断片が描かれており、現代人にとっても胸を打つ素晴らしい作品である。