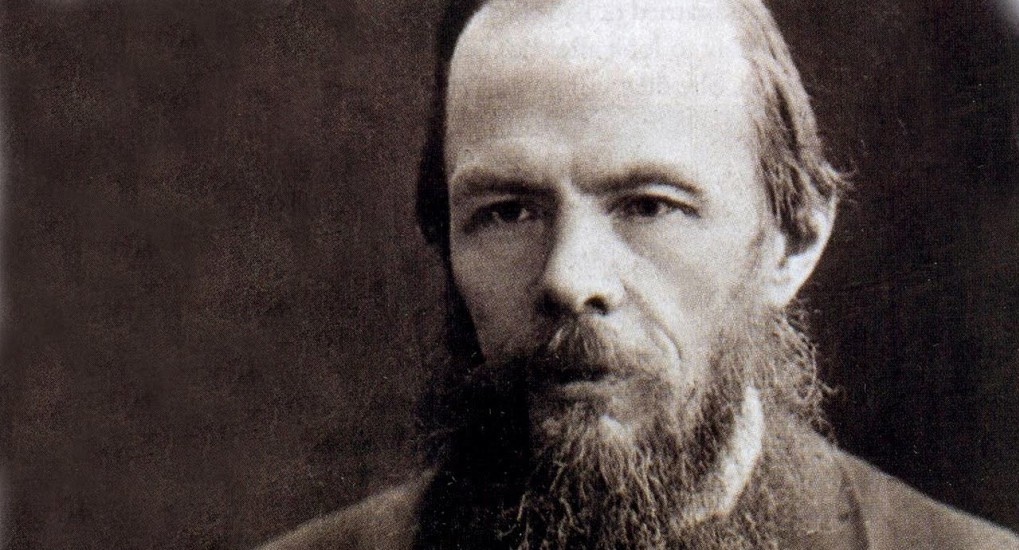

Dostoevsky Himself

Dostoevsky's Biography

-

Biography

生い立ち

フョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキーは一八二一年十月三十日(新暦十一月十一日)に、モスクワ市内にあるマリア貧民施療病院(現在の国立結核予防研究所)の官舎で生を享けた。父ミハイル・アンドレーヴィチ・ドストエフスキーはモスクワ医科大学を卒業後、しばらく陸軍病院の主任軍医を勤め、それからモスクワの旧市街(現在、ドストエフスキー通り)にあるこの病院に赴任してきた。父はきわめて厳格な人であったが、ひどい癇癪もちのうえに慢性のアルコール依存症を患っていたといわれる。母マリヤ・フョードロヴナは、モスクワの富裕な商家の出で、夫の精神的な虐待に耐えながらも生涯にわたって熱愛を捧げとおし、常に明るく朗らかな笑みを忘れず、音楽や詩にも秀でた心優しい女性だった。厳格な父が君臨する重苦しい雰囲気のなかで、「新旧約聖書からとった百四つの物語」を教材にして読み書きを教えてくれた母の慈愛に満ちた面影は、ドストエフスキーの幼年時代の記憶に深く刻み込まれることになった。

古都モスクワで過ごした幼年時代は、変わりばえのしない単調な毎日の連続だった。それでも時には、道化師や漫才師、犬や猿などが登場する民衆演劇などに幼い好奇の目を光らせることがあったようだ。しかしまもなく、少年ドストエフスキーは古典主義演劇に崇高な美の世界を垣間見て深い感動に見舞われる。

「十歳の時、わたしはモスクワでモチャーロフが登場するシラーの『群盗』の舞台を観たが、その時受けた強烈な印象がわたしの精神に非常に実り豊かな影響を与えたのだと断言できる」と最晩年になってドストエフスキーは回想している。

少年ドストエフスキーが十歳になった年に、父は銀貨一万二千ルーブルでモスクワからおよそ百五十キロほど南に下ったトゥーラ県のダロヴォエとチェレマーシニヤの二つの村を買い取った。病院宿舎の塀に仕切られた診療室や病棟やあたりに生い茂る菩提樹といった自然の姿だけにしか接することのできなかった少年に、領地の村で母や兄弟たちと過ごす夏の休暇は何ものにも代えがたい喜びを与えてくれた。少年フョードルは朝から戸外に出ては、農民たちの畑仕事にじっと目を凝らしたり、いろんな遊びを考え出してのびやかな時を過ごすことができた。なかでも「野蛮人ごっこ」はフョードルの大好きな遊びで、菩提樹の林のなかで服を脱ぎ、体中に刺青のように絵の具を塗りたくり、手製の弓や矢で襲撃の真似事をするというものである。こうした屈託ない生活は、ドストエフスキー家の子どもたちにとってはかけがえのない特権的な場所であり時間であって、子どもたちはそこで、父親のいるモスクワの官舎では想像もできないしたたかな自由の感触を心ゆくまで味わうことができた。領地の村は、森や川のなく、どこまでも原野の広がる単調で荒涼とした土地であったが、終生途絶えることのなかった大地への憧れは、少年時代の夏を過ごした村の思い出と深く結びついていることは確かだろう。また、農夫マレイとの出会いも少年の幼い心に農民への愛をめざめさせるエピソードとなった。「狼が来る!」という幻覚に襲われた少年を、一人の若い農夫がやさしくなだめすかし、土で汚れた手で十字を切ってくれた思い出は、晩年の『作家の日記』のなかで美しい短編に結晶する。

少年時代の終わりは、ドストエフスキーにとって聖なる王国の崩壊を意味するものとなった。両親の相次ぐ死という悲運に見舞われたのだ。一九三七年二月、母マリアが結核で倒れ、それにともなって兄弟は別々に育てられることになった。人一倍教育に熱心だった父ミハイルはモスクワでの医師の職を辞し、上の息子たち(ミハイルとアンドレイ)を寄宿学校に入れ、翌年フョードルをペテルブルグにある陸軍中央工兵学校に入学させた。

工兵学校に入学して二年目の一九三九年の夏、ドストエフスキーは、母の死後、ダロヴォエの領地で半ば隠遁するかのように地主生活を送っていた父がチェレマシニャの森のはずれの路上で農民たちに謀殺されるという不幸な事件に遭遇する。飲酒癖が嵩じ、癇癪を起こしては相手かまわずステッキで殴りつけるほど横暴だった父は、農民のはげしい恨みをかっていたのか、泥酔死を装った巧妙な手口で殺されたのである。家族の言い伝えによると、当時ペテルブルグでこの悲報に接したフョードルは、心神喪失を伴う癲癇の発作に見舞われたと言われる。

シーグムント・フロイトはこの事件を取り上げ、「ドストエフスキーと父親殺し」という論文を書いているが、その内容は、ドストエフスキーは強いエディプス・コンプレックス的傾向を持っていて、内心ひそかに父の死を願望していたが、それが現実化したために自分が実際の犯人であるかのような錯覚にとらわれたというもので、後のドストエフスキーに現れる浪費癖、賭博熱などの異常な行動様式に独自の光を当てている。今日、フロイトのこの見解については否定的な立場をとる人々も少なくないが、ドストエフスキーにおける罪の観念についていくつかの貴重な示唆を与えてくれることは疑いない。父の死について生涯ほとんど口を割ることがなかったというドストエフスキーが、最晩年の傑作『カラマーゾフの兄弟』において父親殺しのテーマを扱ったことは、彼の精神に刻み込まれた傷の深さを改めて証拠立てるものといってよい。とりわけ、イワンとスメルジャコフの関係、すなわち、イワンの教唆によってスメルジャコフが父親殺しを決行するという筋の運びは、ドストエフスキーと父親殺しの犯人である農民との共犯関係を暗示し、彼が意識の深みにおいて父親殺しに加担し、共犯者として自覚に苦しめられていたことを暗に物語る。

作家デビュー

地形学や築城術、軍事教練といった味気ない学習に明け暮れした工兵学校での五年間は、文学青年ドストエフスキーにとってはいつ果てるとも知れぬ苦痛の毎日であったが、夜のささやかな時間を読書に当てることできるのがせめての救いだった。プーシキン、ゴーゴリといった、シラー、ゲーテ、ホフマン、ユゴー、バルザック、ジョルジュ・サンド、クーパー、デ・クィンシー、フランス古典悲劇などの読書に費やし、その中でしだいに理想主義的な感情を深めていった。この頃のドストエフスキーの生活は、父親の遺産や、領地収入などもあって比較的懐が暖かだったらしい。もっとも内向癖が強く人づきあいを避けて通した彼はもっぱら玉突き賭博に熱中し、千ルーブルが送られてきた日の翌朝には五ルーブルの無心に行き、同宿の医師の度肝をぬいたというエピソードもある。

工兵学校を出ると、ドストエフスキーは工兵局製図課に奉職したが、役所勤めに「ジャガイモのように飽きあきして」一年余りで依願退職し、ありあまる情熱を文学に傾けはじめた。すでに彼は、フランス語から、バルザック『ウージェニー・グランデ』の翻訳を終え、文学の世界でもひとり立ちできる自信があった。

一九四四年一月、ドストエフスキーはネヴァ川のほとりで不思議な幻視を体験する。それは創造的啓示の一瞬ともいうべき不思議な体験で、彼は一瞬のうちに、いま新しく誕生しようとする小説の全容を垣間見たのだった。ドストエフスキーはこの啓示にしたがい、失敗したら「首を吊る」か「ネヴァ川に飛び込む」覚悟で、彼のデビュー作となる『貧しき人々』の稿を起こした。それは、初老の貧しい役人マカール・ジェーヴシキンと身寄りのない薄幸の娘ワルワーラの心温まるふれあいを描いた往復書簡体の小説だった。度重なる推敲の末に『貧しき人々』は完成し、原稿はすぐさま、同宿の新進作家グリゴローヴィチの口ききで当時「ペテルブルグ文集」を発行していた詩人ネクラーソフの手に渡った。ドストエフスキーに感動の一瞬が訪れてくる。「新しいゴーゴリ」の出現に狂喜したネクラーソフは、朝早くグリゴローヴィチとともに彼の下宿を訪ね、処女作の成功を祝福したのだ。そしてその二日後には、無名の一青年は、進歩派の大御所として知られる批評家のベリンスキーに引き合わされ、これまた熱い賛辞を受けた。ドストエフスキーは後年「これは私の生涯のうちでもっとも感激的な一瞬だった。私は徒刑時代にこの時のことを思い出しては勇気を奮い立たせたものだった」と回想している。

『貧しき人々』で一躍文壇の弔辞に踊り出たドストエフスキーは、当時のペテルブルグの芸術家たちのサロンだったパナーエフ家にも出入りするようになり、サロンの花形ともいうべきパナーエフ夫人に恋心を寄せたりするが、その後、たて続きに発表された『分身』(一八四六年)、『プロハルチン氏』(同)、『主婦』(同)などの作品は、ベリンスキーらの失望を招き、早くも岐路に立たされるはめになった。もっとも、ドストエフスキーはむしろ、これらの作品で、自らのテーマを深く潜行させていったと考えることができるのであって、作家本人にとっては決して岐路ではなかったのかもしれない。

シベリア流刑

一九四七年の春、パナーエフ家のサロンからしばらく遠ざかっていたドストエフスキーは、革命家ペトラシェフスキーの集会に顔を出すようになった。ペトラシェフスキーのサークルはいわゆる革命的な秘密結社ではなく、当時の社会問題や、農奴制、裁判制度、出版事情、さらにはそれと関連して、ユートピア社会主義、無神論、検閲や家族制度などについて自由に論じあう一種の勉強会、思想普及の会にすぎなかった。ドストエフスキーはこの集会で、ペトラシェフスキーが信奉するフーリエの学説にとりわけ強い興味を覚えた。しかしこのサークルはまもなく分裂し、スペシネフを中心に急進的な動きが生じ、次第に政治結社的な色合いを強めていった。ドストエフスキーも内心でかなりの躊躇を覚えながらも、これについていった。

一八四八年二月、フランスで二月革命が起こり、ルイ・フィリップが追放され、第二共和制が誕生した。革命の嵐はヨーロッパ各地に飛び火し、混乱を恐れたロシア政府は治安網を強化し、ペトラシェフスキーの集会も徹底した監視の対象となった。そしてついに四九年四月、サークルのメンバー三十名が即刻逮捕された。ドストエフスキーもまた、メンバーの一人として逮捕され、ペトロパーヴロフスク要塞に収監された。収監は八ヶ月に及んだ。

十二月二二日早朝、セミョーノフスキー連兵場に集められた会員たちに最高裁判所による判決文が読み上げられ、二一名の被告に死刑の判決が下された。ドストエフスキーの罪状は、秘密印刷所の設置に協力したこと、発禁処分となっていたベリンスキーの『ゴーゴリへの手紙』を集会で朗読したことが挙げられていた。サークル内に内偵者がいることは明らかだったが、判決の内容は罪状に比してあまりに厳しいものであった。ドストエフスキーは、ペトラシェフスキー以下サークルの仲間三名が灰色に杭に縛りつけられ、銃眼にさらされるさまを目撃した。ところが、銃撃の寸前になって、突如太古の音が鳴りひびき、皇帝による特赦文が読み上げられた。しかしこれはまったくの茶番で、最高裁判所は受刑者が若いことや、彼らの活動によって有害な影響が出なかったことなどを理由に、皇帝に酌量を請願していたのである。ドストエフスキーには新たに、四年間の徒刑と同じ四年間の兵役の刑が言い渡された。このときの経験は後に、『白痴』の主人公ムイシキンの口を通して語られることになる。

それから二日後のクリスマスイブにドストエフスキーはペテルブルグを発ち、シベリアに旅立った。兄ミハイルに宛てた別れの手紙で「生活は天の贈り物です」と書き、「そうです、もしも書くことができなかったら、ぼくは死んでしまいます。たとえ十五年間閉じ込められようと、ペンを手にすることができたほうがましなのです」と書いている。死刑を免れて間もないドストエフスキーのこうした言葉には、彼がいかに強靭な作家精神に貫かれ、溢れかえるばかりの想像力が彼の内面を満たしていたことを知る、格好な手がかりとなる。シベリアの旅立ちが彼の第二の文学的出発点を告げるものとなったことは言うまでもない。

一八五〇年一月九日、ドストエフスキーはトボリスクの町に着いた。彼はここで思いがけない出来事に出会った。今を去る二十五年前、農奴制の廃止、立憲政体の実現などを要求して反乱を起こし、シベリアに流された十二月党員(デカブリスト)の妻たちの慰問を受けたのである。ドストエフスキーはこの時彼女たちから贈られた福音書(受刑中に許された唯一の書物)を後生大事に保存し、彼がその生涯の終わりまで枕頭の書としたのものこの聖書だった。この僥倖ともいうべき出会いから二週間後の一月二十三日に囚人の一行は目的地オムスクに到着した。こうして一囚人としての苦難に満ちた徒刑生活の一頁が開かれた。ドストエフスキーは四年間にわたる徒刑生活のなかで人生の底辺をつぶさに経験するともに、社会の底辺に生きる民衆の強く逞しい姿をその目に焼き付けた。中期の代表作で、ここオムスク監獄での生活と出会いをつづった『死の家の記録』(一八五九年)がその証となるが、幼児殺しのガージン、天使のようなタタール人青年アレイ、不屈の意志力と大胆さをひめた刑事犯オルローフら、そこに登場する人々が、後年のドストエフスキーの長編小説にはかりしれない光彩を与えることになった。

ドストエフスキーはこの「死の家」での苦しい生活のなかで、福音書をただ一つの精神的よすがとしながら、みずからの青春時代を顧み、きびしい検討を加えていった。何よりも彼を悩ましたのは、彼がこれまで抱いてきた思想が、ロシアの大地から遊離している孤立しているとい実感だった。彼は徐々に、民衆の精神の真髄に到達する道が何であるかを考え始めるようになったが、それこそまさに、ドストエフスキー自身の「信念の構成」のドラマに他ならなかった。徒刑生活を終えてまもなく彼は友人に宛てて書いている。

「思想や信念は変わるものです。人間全体も変わるものです」と。

結婚そして帰還

一八五四年、四年間にわたったオムスク監獄での刑期が満了すると、ドストエフスキーは中国との国境に近い小さな田舎町セミパラチンスクの国境大隊に配属された。ここには獄中の監禁生活とは比べものにならない自由な生活が待ち受けていた。同年の秋、国事と刑事の担当官としてヴランゲリ男爵がこの町に赴任してきたことも、彼の一挙に好転させる大きなきっかけとなった。ヴランゲリ男爵との親交は、知的な飢餓に苦しんでいた彼に大きな刺激と慰めをもたらしてくれた。ドストエフスキーはペテルブルグから取り寄せた書物をむさぼるように読みはじめた。

セミパラチンスクに着いてまもなく、ドストエフスキーは税関役人のイサーエフ一家と知り合いになった。イサーエフは始末におえない飲んだくれで、そうした夫に耐え、自分の不幸な運命に忍んでいるマリアに、ドストエフスキーは深い哀れみと迸るような恋を感じた。やがてイサーエフ一家がクズネツクという町に移り、そこでイサーエフが死ぬと、ドストエフスキーは激情的な思いをつづった手紙をつづり、このやせぎすで美しい、肺を病んでいるマリアに結婚を申し込んだ。だが、マリアにはヴェルグーノフという亡夫の友人が新たな恋人として名乗りを挙げ、彼に対する愛のほうが勝っていたのだ。だが、ドストエフスキーの自己犠牲的な、そしてその破滅的な意志が勝った。

一八五七年、二人の結婚式はクズネツクの町で挙げたが、二人の新婚生活は散々なスタートを切ることになった。結婚式を済ませ、クズネツクからの帰途、ドストエフスキーは激しい癲癇の発作に見舞われ、新妻のマリアを死ぬほど驚かせたのである。ヴェルグーノフとの三角関係をも含め、この一連の出来事は、のちに長編小説『白痴』のなかで、ナスターシャ・フィリッポヴナをめぐるムイシキン公爵とロゴージンの三角関係にそのまま投影されることになる。

シベリアでの八年間の生活を終え、ドストエフスキーが再びペテルブルグに帰還したのは、一八五九年十二月のことであった。彼が首都を不在にした十年間の間に、ロシア社会はドラマティックな変貌を経験しつつあった。およそ二年間に及んだクリミヤ戦争(一八五三年~五六年)はロシア軍の屈辱的な敗北に終わり、ニコライ反動体制の幻想はみごとに打ちくだかれ、社会全体が混乱の極みにあった。時代をリードする知識層にも著しい変化が現れ、貴族中心の文化から雑階級と呼ばれる、社会的により下位にある人々の進出が目立ち、重心が変わりつつあった。世論は、農奴解放という重大な歴史的予感に沸き立っていた。社会主義の思想を武器とする新しい知識人たち、わけてもゲルツェンやチェルヌイシェフスキーらは、上からの農奴解放が生ぬるい懐柔的方法であるとして、あらかじめこれを拒否する態度を見せていた。

すでに一八五八年に兄ミハイルによって発刊されていた雑誌『時代(ヴレーミャ)』は、六〇年代に弟フョードルが実質的な編集に携わるに及んで大判の月刊誌に成長した。『時代』は、スラヴ主義的な流れを汲み、「土地主義(土壌主義)」を標榜する保守系の雑誌だった。ドストエフスキーはシベリアでの徒刑生活の体験をもとにした『死の家の記録』や、初期のシラー主義的な理想主義に満ちたフェリエトン的小説『虐げられた人々』をこの雑誌に連載し、圧倒的な人気を呼び起こした。それらの小説は時代全体に対する告発の書としての意味を果たしていた。

アポリナーリヤとの恋

ペテルブルグの文壇に復帰するや、たちまちにして大きな人気を回復したドストエフスキーではあったが、私生活は必ずしも恵まれた毎日ではなかったようだ。流刑地で炎のように燃え上がった恋は、ただ憐れみだけを形骸のように残し、ついには別居生活にいたった。ドストエフスキーは心身ともに、結核に冒され、嫉妬をむきだしにするマリアとの結婚生活に疲れ果てていた。そんなある日、彼の前に、アポリナーリヤ・スースロワという名前の若い女性が現れる。小説の執筆や雑誌編集の雑務に追われるドストエフスキーにとって旱天の慈雨にも等しい清々しい感情を呼び起こした。アポリナーリヤは先進的な思想をもつ知的でかつ情熱的な近代女性であったが、農奴の生まれという出生の屈辱が心にするどい屈折をもたらしていた。彼女は、ペテルブルグの作家の中でも、ひときわ崇高な影を背負った受難者ドストエフスキーの独特の風貌に魅せられ、この作家のためなら、自分のすべてを投げ出しても惜しくはないとまで空想していたようだ。しかし、二人の関係は、始まりとともに不吉な、穏やかならぬ様相を見せはじめた。二十歳も若い女性の心を扱うすべを知らぬドストエフスキーは、ただひたすら忘我的な快楽を求めようとしたのだ。ドストエフスキーのそうした態度には、妻マリアとの間に経験した自己犠牲的な愛に対する挫折感が深く渦を巻いていたことは間違いない。しかし、アポリナーリヤはそうした作家の態度に深く傷ついた。受難者の幻想はつぶれ、強い反抗心が芽生えたのだ。

一八六三年五月、雑誌『時代』は、ポーランド問題をめぐってスラヴ派の論客ストラーホフの書いた「宿命的な問題」が検閲に触れ、「国民の感情を侮辱する」非愛国的雑誌であるとの烙印を押され、発行停止の処分を受けた。ドストエフスキーはこれを不服とし、出版界でも空前の成功を収めた『時代』の復刊のために奔走したが不成功に終わった。そして八月、ドストエフスキーは病床の妻を残して、ヨーロッパに旅立った。前年の夏につづく二度目の外国旅行だった。前回は、憧れのヨーロッパをこの目で見る最初の機会であり、『冬に記す夏の印象』につぶさにその印象が書き記されている。ドストエフスキーを待ち受けていたのは、幻滅であり、「聖なる奇跡の国」は墓場でしかなかった。ところが、二度目の外国旅行はまったく別の目的をもっていた。パリでは、ドストエフスキーより一足早く旅立ったアポリナーリヤが待っているはずだった。だが、彼女は、異国での寂しさに耐えかねたのか、彼がパリに到着する直前にサルバドールという医学生に身を任せたうえに棄てられ、失意のどん底にあった。悲しみにくれる彼女をなだめすかしながら、ドストエフスキーはパリからイタリアに向かった。二人の間では、兄妹の関係をまもるという約束が取り交わされた。アポリナーリヤの残酷な愛に彼の心は安らぎを忘れ去っていた。

借金につぐ借金でなんとか旅行をつづけるドストエフスキーに賭博への情熱がふたたび息を吹き返した。イタリアからのドイツに向かった彼は、ベルリンに到着すると早々にその足でハンブルグのカジノに出向いていくというありさまだった。こうしてアポリナーリヤとの関係も破局を迎えることになるが、ドストエフスキーにすれば、カジノへの情熱とアポリナーリヤへの愛が不可分の意味をもっていたことは言うまでもない。それを統合するものは何か、というなら、「運命への二重の挑戦」(モチューリスキー)であり、あるいは破滅への意志ともいうべき感情である。この間の経緯は、『賭博者』(一八六*年)に詳しく描かれているが、アポリナーリヤとの出会いはまさに運命的な意味を帯びていた。妻マリアに対する愛が、憐憫や哀れみの情によって増幅されたシラー風の精神の発露であったと仮定するなら、アポリナーリヤに対する愛は、深い罪障意識と苦痛そして破滅への意志が生み出した愛であったといえよう。その美貌にするどい屈折をきざんだアポリナーリヤのイメージは、ドストエフスキー晩年の小説に現れる女性像に強烈な生命力を吹き込むことになる。

絶望の日々

一八六四年はドストエフスキーにとってまさに厄年である。病状が悪化したため、黄金の環で知られる風光明媚なウラジーミルの町で転地療養していたマリアは再びモスクワに連れ戻され、夫ドストエフスキーの手あつい看護を受けることができたが、四月、ついに不帰の人となった。それから三ヵ月後、ドストエフスキーにとって「最大の援助者であり戦友だった」兄のミハイルも急逝した。またこの年の春に発刊された雑誌『世紀(エポーハ)』は時代の変化に対応できず、一年を持ちこたえるのがやっとだった。ドストエフスキーは失意のなかで『地下室の手記』を書き、『世紀』一、二月号に発表した。「ぼくは病的な人間だ」というユニークな語り出しをもつ小説は、ドストエフスキー文学におけるコペルニクス的な一大転回点をきざむ、哲学的な霊感に満ちた小説で、作家が二度にわたる外国旅行とアポリナーリヤとの恋愛を通して「苦痛が快楽である」というテーゼを文学的な肉付けにおいて体得した作品だった。そしてこのテーゼは、それまでの彼の思想的な基盤を根本から覆してしまうほどの強烈な破壊力を帯びていた。この作品は同時に、革命的民主主義者チェルヌイシェフスキーの小説『何をなすべきか』へのアンチテーゼとして書かれ、理性の上に打ち立てられた社会主義は人間の本性と相容れず、「二二が四は死のはじまり」という有名な一節を残した。

『地下室の手記』の発表からおよそ一年間ドストエフスキーは絶望的な日々を送った。この時期は彼にとって精神的にも不毛な谷間の時代であった。ドストエフスキーはその空白を埋めたいと願うかのように寄稿家アンナ・コルヴィン・クルコフスカヤに求婚して断られ、マルタ・ヴラウンという女性とも交渉をもったがこれも実を結ばなかった。

一八六五年三月、雑誌『世紀』は不評をかこって廃刊となり、ドストエフスキーは巨額の借財を背負うことになった。兄ミハイルの遺族の面倒をみなければならず、生活は極度の困窮に陥った。七月下旬、債権者の手を逃れるため、彼は三度目の外国旅行に出たが、ヴィ図バーデンでまたしてもルーレットに溺れ、無一文となり、安ホテルの支配人からは食事はおろか蝋燭まで拒絶されるありさまだった。世界文学史上に燦然たる輝きを放つ『罪と罰』の稿が起こされたのは、まさにこの瞬間だった。十月にロシアに帰国してからも執筆は続けられた。『罪と罰』は一八六六年の一年間『ロシア報知』に連載されたが、発表と同時にたいへんな人気が巻き起こった。ドストエフスキーはこの成功に大いに気をよくしたが、作品を執筆中一つの不安が念頭を去らなかった。それは、彼が三度目の外遊に旅立つ前に三千ルーブルの借金の肩代わりとして悪辣な出版業者ステロフスキーと交わした契約のことだった。それによると、ドストエフスキーは一八六六年十一月一日までにもう一編の長編小説をステロフスキーに提供する約束になっていた。契約の期限もいよいよ迫り、窮地に陥ったドストエフスキーは、友人の薦めにしたがい、最新の速記術を採用することに決めた。アポリナーリヤとの恋と賭博をテーマにした小説『賭博者』は期限ぎりぎりで脱稿することができた。そしてその過程で、四十五歳の作家ドストエフスキーと二十歳の若い女性速記者アンナ・グリゴーリエヴナとの間に愛が芽生え、翌年の二月、二人はめでたく結婚にゴールインする。

ドストエフスキーの二度目の妻となったアンナは、自立の精神に富み、平凡だが、落ち着きのある優しい女性で、癲癇という病癖のもある作家の内面に深入りすることなく、驚くばかりの忍耐力を見せて苦境を乗り切っていった。ドストエフスキーとい一人の天才の、荒れ狂う内面にまことの平安の時が訪れようとしていた。だが、この再婚には、先妻の子パーヴェルや兄の遺族たちの猛反対があったので、新婚早々、二人は追われるようにして外国に旅立たねばならなかった。初めは三ヶ月の予定だった外国旅行はついに四年にわたる異国放浪の旅となった。ドストエフスキーはこの間に、ドイツ、スイス、イタリア、チェコの各地を転々としながら、『白痴』と『永遠の夫』を書き上げ、『悪霊』の執筆に入り、『偉大なる罪人の生涯』の構想に耽っている。

栄光の晩年

数々の呪わしい記憶に塗り込められたヨーロッパをとずれたドストエフスキーは時おり熱に浮かされたように賭博場に足を運んでいる。有り金をはたき一文無しとなってようやく熱から覚めると、今度ははげしい自責の念と憂うつが襲ってくる。しかしそれでもなお、ドストエフスキーは、二度目の結婚がもたらしたものか、心のどこかでゆとりを保つことができたように見える。最初に訪れたドレスデンで彼はクロード・ロランの『アシスとガラテア』を観て黄金時代への夢想に耽り、スイスのバーゼルでは、ハンス・ホルバインの『イエス・キリストの屍』によって「復活」の信仰にするどい疑問を抱く。ルネサンス期の巨匠たちの絵画から受けた印象は、そのまま『白痴』の構想に強烈なインスピレーションを与えたのだった。

一八六七年、スイスのジュネーヴに移ったドストエフスキーは『白痴』に着手した。構想から完成までにおよそ一年三ヶ月の歳月を必要としたが、この間に彼は、アンナとの間に生まれた長女ソフィアを三月足らずで失っている。『白痴』は、キリスト教的な愛と聖性とを体現する一人の公爵(「真実美しい人間」)が、その純粋さゆえに人間社会の汚辱にまみれ、自滅していく悲劇で、ドストエフスキーの作品中、もっとも恋愛小説的色彩の濃い長編小説である。

スイス、イタリアを経て、ふたたびドレスデンに戻ったドストエフスキーは、一八六九年十一月、モスクワで起きた内ゲバリンチ殺人事件の記録を市の図書館で読み、強烈なショックに見舞われる。この事件は、ネチャーエフという革命家を首魁とする秘密結社の一員だったイワーノフという農業大学生が転向を表明したため、密告をおそれた仲間によって惨殺された事件だった。ドストエフスキーはこの事件にはげしい憤りを感じ、これを小説に仕立てあげることで、かねがねロシアの革命家たちに抱いていたさまざまな思いを余すところなく披瀝できると考えた。ドストエフスキーの作品のなかでも最も謎に満ちた『悪霊』はこうした政治的な動機からいったんは執筆されたが、その後、大幅な改正がなされ、完成までにじつに三年の歳月が費やされた。一八七一年、『ロシア報知』に『悪霊』の連載が始まったが、ドストエフスキーはすでに外国生活に疲れきり、同年七月、パリ・コンミューンに荒れ狂うヨーロッパを目の当たりにし、「西欧の破滅」を予感しながら、帰国の途についた。

ドストエフスキー最後の十年間は、公人として各界から深い尊敬を払われ、栄光に満ちた晩年を送った。極右派の雑誌『市民(グラジダニーン)』の編集者に招かれたことや、アンナ夫人が独自に彼の作品集を出版したことも手伝って、暮し向きも安定し、いくばくかの財産もできた。この間、彼が書いた小説は『未成年』と『カラマーゾフの兄弟』の二作だったが、一方で彼は『市民』誌に『作家の日記』を連載しはじめた。これは、ドストエフスキーが時代のテーマに応じて、政治論、社会時評などのほか、自伝的な回想、物語など種々雑多なジャンルで自由に書き分けたもので、フレッシュな時事的感覚にあふれ、『おとなしい女』『おかしな男の夢』などの魅力に富んだ小品が多くの読者の人気を呼んだ。

『未成年』は、ドストエフスキーとは長い間、反目の状態にあった詩人ネクラーソフの依頼で書かれたもので、一八七五年一月から約一年にわたって『祖国雑記』に連載された。この小説は、ロスチャイルドの理想を抱く一青年の手記のかたちをとった一種の教養小説であり、ドストエフスキーは「偶然の家庭」に生まれ、混乱と無秩序のロシア社会を生きぬく青年アルカージーにロシアの未来を託したのである。

一八七〇年代に入ると、ロシア社会はにわかに物情騒然たる気配に包まれていった。農民の完全な開放を試みようとした人民派の運動が当局のきびしい弾圧によって挫折すると、にわかに個人テロが横行しはじめた。ドストエフスキーは流血手段を是とする革命家たちをことあるごとに糾弾しつづけてきたが、彼の文学そのものはすでに完全な円熟期に入っていた。一八七九年一月から、『ロシア報知』にドストエフスキー文学の集大成ともいうべき『カラマーゾフの兄弟』の連載が始まった。この作品は、父親殺しのテーマを中心にすえ、カラマーゾフ四兄弟と二人の女性、父フョードルが織りなす凄絶な葛藤を描いた作品だが、物語の傍流として、壮大なスケールをもった哲学的宗教的テーマ群が熱い奔流をなしている。『大審問官』の物語はその一つで、「人はパンのみにて生きるにあらず」というキリストの言葉をめぐって、人間の自由の本質についての鋭い問いかけがなされている。ドストエフスキーはこの作品に人間の存在をめぐるすべての思考を投げ込もうとして試みていた。その結果、『カラマーゾフの兄弟』は、人類全体に対する深い肯定感に満ちた啓示の書となったのである。

「とどむるなかれ」

一八八〇年六月に行われたプーシキン同情除幕式は、この年最大の文学記念行事であった。講演を依頼されたドストエフスキーは、スターラヤ・ルッサに引きこもり、講演の準備に心血を注いだ。当日の彼の講演は、異様な感動に満ち、もちまえの弁舌術とあいまって聴衆を興奮のるつぼに陥れたという。演説の内容は、プーシキンが祖国にみずからの理想をみいだし、民衆との交わりに救いの道を提示するとともに、その作品で、ロシア精神が全世界的なものを志向していることを明らかにしたというものだった。ドストエフスキーはこの演説において、従来の保守的、スラヴ主義的理念から、さらに一歩、高い境地へと飛躍した。

一八八一年を迎えてドストエフスキーは意気軒昂だった。いくつもの遠大な計画を立て、遅からず『カラマーゾフの兄弟』の第二部に執りかかるつもりでいた。しかしまもなく、持病の肺気腫が急激に悪化し、一月二十八日(新暦二月七日)、ドストエフスキーは帰らぬ人となった。死を間じかに感じた彼は、アンナ夫人を枕もとに呼びよせ、シベリアの流刑地におもむく途中、十二月党員の妻たちから授かった福音書の一節を朗読してもらった。

「ほらね、『とどむるなかれ』と出ているよ、つまり、死ぬということだ」

亡骸はアレクサンドル・ネフスキー修道院の墓地に埋葬された。不世出の文豪をしのぶ弔辞が、哲学者ウラジーミル・ソロヴィヨーフによって朗読された。

-

Bibliography (2001~現在)